Всеволод Мейерхольд — гений пространственных трансформаций

Рубрикатор

Концепция 1. Символизм: репертуар и художники (Метерлинк, Ибсен, Сапунов, Судейкин) 2. «Балаганчик» и «Шарф Коломбины»: русский балаган и итальянская commedia dell’arte 3. А. Я. Головин: историзм глазами Мейерхольда 4. Революционные «Зори» и «Мистерия-Буфф» 5. Конструктивистская установка: театр без границ 6. Шлепянов, Шестаков и Лейстиков: от кинетических декораций к принципу архитектурности 7. Маяковский в репертуаре: «Клоп» и «Баня» 8. «Лес» и «Командарм-2»: метафоричность и многофункциональность лестничного марша 9. Эль Лисицкий и театральное строительство будущего Заключение Библиография Источники изображений

Концепция

Конец XIX — начало XX века это время стремительных перемен не только в политике и социальной сфере, но и в развитии культуры. В искусстве оформляются разные подходы, порой противоположные концепции. Переосмысляется и театр: появляются новые трактовки самого понятия театра как искусства, старые художественные принципы преобразуются в новые методы. Именно поэтому театр того времени представляет особый интерес.

Одним из ярчайших представителей нового театра является Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874 — 1940), российский и советский театральный режиссёр, актёр, педагог и реформатор театра. Теоретик и практик театрального гротеска, он стал титаном авангарда, который не только изменил театральную сценографию, но и внес особый вклад в развитие режиссуры и актерского мастерства. Влиянием, которое оказал Мейерхольд на развитие современного театра, обусловлен выбор темы визуального исследования.

Важно отметить, что в его работах важны не только внешние формы и техники сценографии. Каждая работа Мейерхольда наполнена культурным и историческим смыслом, за каждой — своя философия. Режиссер не просто менял сценическое пространство, он создавал настоящие миры, где каждая деталь играла свою роль. Его идеи об устройстве сценических пространств позволили театру стать не просто местом представления, а настоящим искусством, меняющим реальность зрителей.

Концепции и работы Мейерхольда впоследствии оказали влияние не только на современный русский, но и на европейские театры.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874 — 1940).

Основным фокусом данной работы стало именно новое восприятие сцены в трактовке Всеволода Мейерхольда. Главная задача визуального исследования это всесторонний анализ новых визуальных подходов в организации сценического пространства.

Концепции и работы Мейерхольда впоследствии оказали влияние не только на современный русский, но и на европейские театры. Актуальностью исследования становления нового театрального подхода и влияния этого подхода на дальнейшее развитие театрального искусства и обусловлен выбор темы визуального исследования.

В ходе исследования постараемся найти ответы на такие вопросы как: какие новые концепции театра открыл Мейерхольд? В чем их важность и ценность? Какие подходы он не принимал? Какие новые пути развития театрального искусства открыл режиссер и как тем самым изменил театр?

Отбор материала для визуального исследования производился по принципу релевантности плану анализа творческого пути режиссера. Основными источниками информации для исследования стали письма самого Мейерхольда, а также книги по истории театра, режиссуры и сценографии ХХ века, где наиболее полно отражены биография и взгляды Мастера на новый театр, и аналитические статьи, систематизирующие его работы.

Принцип рубрикации визуального исследования хронологический. В каждом разделе анализируется определенный этап творчества Мейерхольда через избранные постановки, благодаря чему легко прослеживается становление Мейерхольда и как режиссера, и как сценографа.

В. Э. Мейерхольд и К. С. Станиславский

Мейерхольд мечтает стать режиссером. Из его письма Станиславскому: «Моя idée fixe. Благодарный за все, что дал мне Художественный театр, хочу отдать ему все мои силы!!!» [1]

В 1898 году создавался Художественно-общедоступный театр — будущий Московский Художественный театр. После выпуска Всеволод Мейерхольд вступил в его труппу и за первые четыре сезона сыграл в МХТ 18 ролей. В 1902 году Мейерхольд покинул Художественный театр, причиной ухода стало его желание реализовать собственную творческую программу. В Херсоне, куда он переехал, Мейерхольд возглавил труппу «Товарищество новой драмы», где на протяжении трех лет ставил репертуар первых сезонов Художественного театра — пьесы А. П. Чехова, Горького и А. Н. Толстого. Но в 1905 году К. С. Станиславский открывает в Москве Театр-студию с целью развивать и распространять художественные и театральные методы МХТ.

«Между нами была та разница, что я лишь стремился к новому, но еще не знал путей и средств его осуществления, тогда как Мейерхольд, казалось, уже нашел новые пути и приемы, но не мог их осуществить в полной мере, отчасти в силу материальных обстоятельств, отчасти же ввиду слабого состава актеров труппы… Я решил помогать Мейерхольды в его новых работах, которые, как мне казалось, во многом совпадали с моими мечтаниями»

— К. С. Станиславский [2]

У Станиславского зарождается мысль о создании нового «театра исканий» — места, где революционно настроенное общество будет менять старые «одеревеневшие» установки и выводить новые законы театрального искусства. Такой потенциал Станиславский видел в молодом и очень амбициозном Мейерхольде и предложил ему подготовить несколько постановок. Так начинается поиск личного театрального видения Мейерхольда. Однако после генеральных репетиций Станиславский не выпустил спектакли и закрыл экспериментальную студию. Так разойдутся пути двух театральных титанов.

Из книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве»: «Талантливый режиссер пытался закрыть собою артистов, которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи. Но при отсутствии артистической техники у актеров он смог только демонстрировать свои идеи, принципы, искания, осуществлять же их было нечем, не с кем, и потому интересные замыслы студии превратились в отвлеченную теорию, в научную формулу». [3]

1. Символизм: репертуар и художники (Метерлинк, Ибсен, Сапунов, Судейкин)

«… вертя в руках макет, мы вертели в руках современный театр. Мы хотели жечь и топтать макеты; это мы уже близились к тому, чтобы топтать и жечь устаревшие приемы натуралистического театра» [4]

Спустя год Вера Комиссаржевская пригласила Мейерхольда в качестве главного режиссера в свой драматический театр в Петербурге. Она мечтала реформировать театр и создать «театр свободного актера, театр духа, в котором все внешнее зависит от внутреннего». [5] В первом же сезоне Мейерхольд поставил 13 спектаклей.

К тому времени он уже отказался от подхода Художественного театра — тонкого психологического анализа персонажей и создания реалистичной атмосферы сцены. В. Э. Мейерхольд, чуткий к изменениям, уловил в символизме потенциал для создания нового театра, который был бы своего рода духовным миром, оторванным от повседневности.

Опыт работы в Студии сильно повлиял на становление молодого режиссера и в плане сценографии: впервые Мейерхольд работал над ней не с ремесленниками, а с настоящими художниками, чей опыт выходил за рамки театральных декораций: Н. Н. Сапуновым и С. Ю. Судейкиным, ставшими впоследствии его сподвижниками в революции театральных декораций.

Их открытое нежелание работать по законом трёхмерного театрального пространства приводит «к окончательному разрыву с макетами» и постепенному образованию «условного театра». В результате на место многообразных планировок и мизансцен в театр приходит двухмерная живопись.

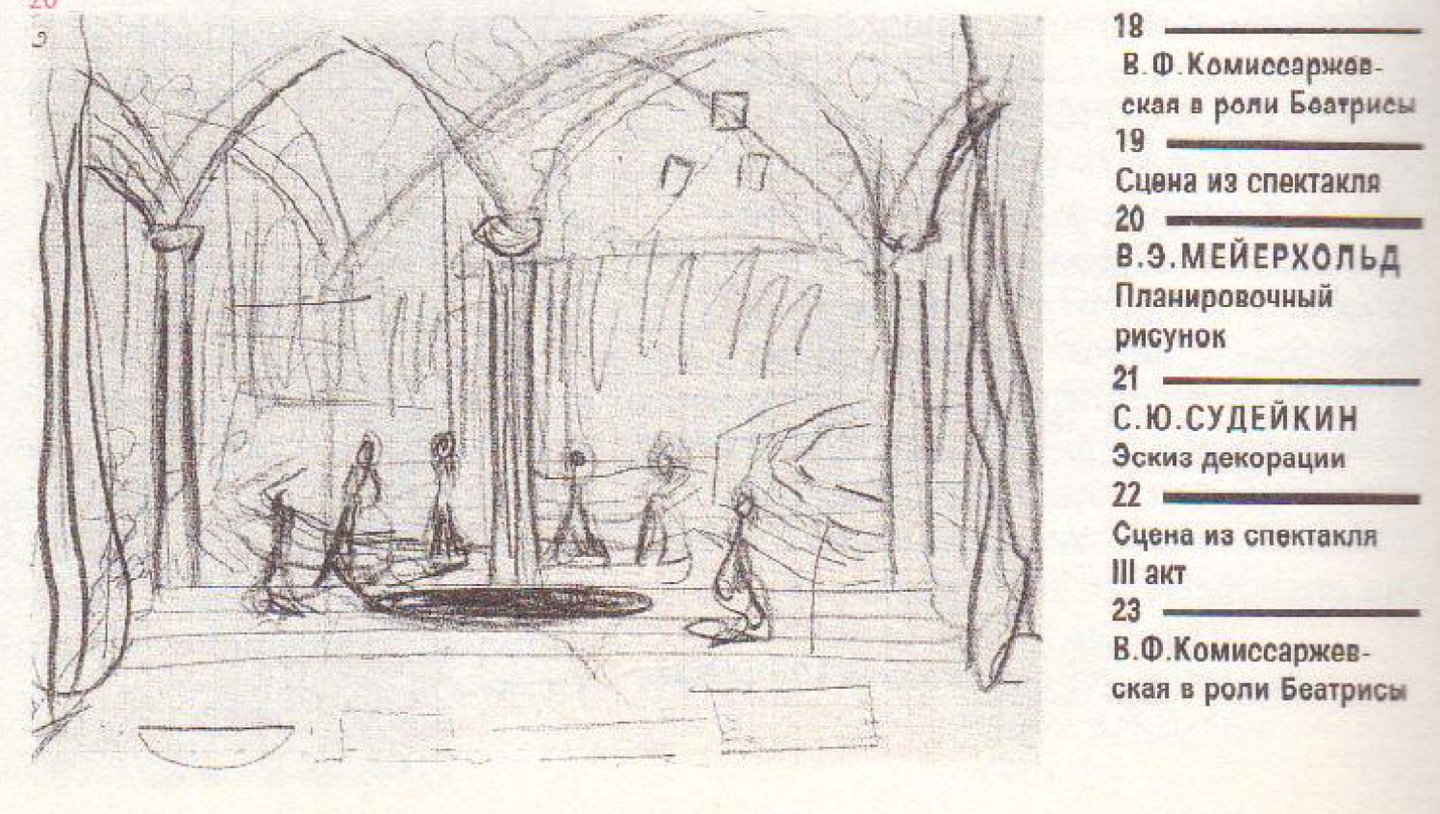

С. Ю. Судейкин. Эскизы мизансцены из первого акта пьесы «Смерть Тентажиля». Москва, Студия на Поварской. 1905 г.

В своих работах 1905–1907 годов режиссер применял принципы нового театра из символистской эстетики, в основном через зрительный ряд. Этот подход привлек внимание современников. Мейерхольд опробовал их еще в Студии у Станиславского в постановке пьесы Метерлинка «Смерть Тентажиля», но тогда зрители ее не увидели.

Трактовка Мейерхольда пьесы Мориса Метерлинка о противостоянии людей неминуемой судьбе отличалась от прочтения Станиславского, для которого на первом плане были социальные конфликты. Здесь же замок королевы был аллегорией повседневной жизни, а трагедия Тентажиля символизировала идеалистическую мечту, обреченную в современном мире. Декорации отвечали замыслу Мейерхольда.

Вместо глубокой сцены режиссер использует узкое пространство вблизи рампы. Из-за такой близости к зрителям пропадала загадочность, поэтому Мейерхольд придумал гениальное средство — «портал для вуалирования». Мейерхольд повесил тюль, которая создавала дымку, таким образом «портал» переносил все происходящее на сцене в другую реальность.

На узком просцениуме — между тюлем и задником с изображением моря уместилось несколько миниатюрных сценических площадок: беседка с лестницей у обрыва, мост и пригорок. Места действия были конкретными, но Судейкин и Сапунов придали им поэтичную метафоричность: их декорации были выдержаны в единой зелено-голубой гамме. Мейерхольд расположил артистов на просцениуме в профиль, создав впечатление барельефа. Ощущение формы в постановке стало не менее важным переживания чувств.

Художественная выразительность в театре стала принципиально новой. И тюлевый занавес, и статуарность — все было направлено на создание «живописного» условного театра. Хотя эти приемы заимствовались Мейерхольдом из Европы, в России они стали новаторскими. Однако, как упоминалось выше, несмотря на передовые идеи Мейерхольда, постановка не была показана. На генеральной репетиции К.С Станиславский не одобрил слишком затемненное пространство сцены.

Н. Н. Сапунов. Эскиз декорации к пьесе «Смерть Тентажиля». Интерьер готического храма. Санкт-Петербург, Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. 1906–1907 гг.

Заложив основы нового подхода, Мейерхольд ставит пьесы Генрика Ибсена. Над ними он работает с Сапуновым и Судейкиным, тоже большим мастером живописи.

В «Гедде Габлер» Ибсена публика восторженно встретила Веру Комиссаржевскую в главной роли. Критики отметили ее платье, будто бы сотканное из морской травы, писали, что актриса «загадочна, как глубина оникса», что играла не Гедду, «а как бы дух ее, символ ее». [6]

Такими же «внебытовыми» воспринимались и декорации Сапунова. Все изображение (включая актеров) должно было казаться зрителям картиной в раме. Для создания такого эффекта сцена была урезана в глубину, поднята на подмостках, максимально придвинута к рампе и освещена верхним софитом. При этом сценическое пространство тяготело к плоскости: подобно живописи модерна, в сценографии было применено линейное, а не светотеневое моделирование формы.

В визуальном ряде спектакля главенствовал принцип динамического равновесия, распространенный в модерне, это означало, что любая часть построения могла принять на себя функцию фона или изображения, поменяться местами и т. д. Это касалось не только оформления и костюмов, но и актеров.

Стиль модерн, ставший основой сценографии «Гедды Габлер», дал Мейерхольду новые подходы к условному театру. Некоторые из них он уже обнаружил, но именно в этой постановке впервые использовал в комплексе. Тяготение стиля к гротеску также соответствовало направлению поисков режиссера. Помимо этого, Мейерхольд добавил в репертуар театральных сценических средств стилизацию, присущую модерну. Однако работу Мейерхольда часть публики и критиков встретила с недоумением.

А. Любимов. Зарисовка к спектаклю «Гедда Габлер».

«Слово в театре это всего лишь узоры на канве движений»

— В. Э. Мейерхольд [7]

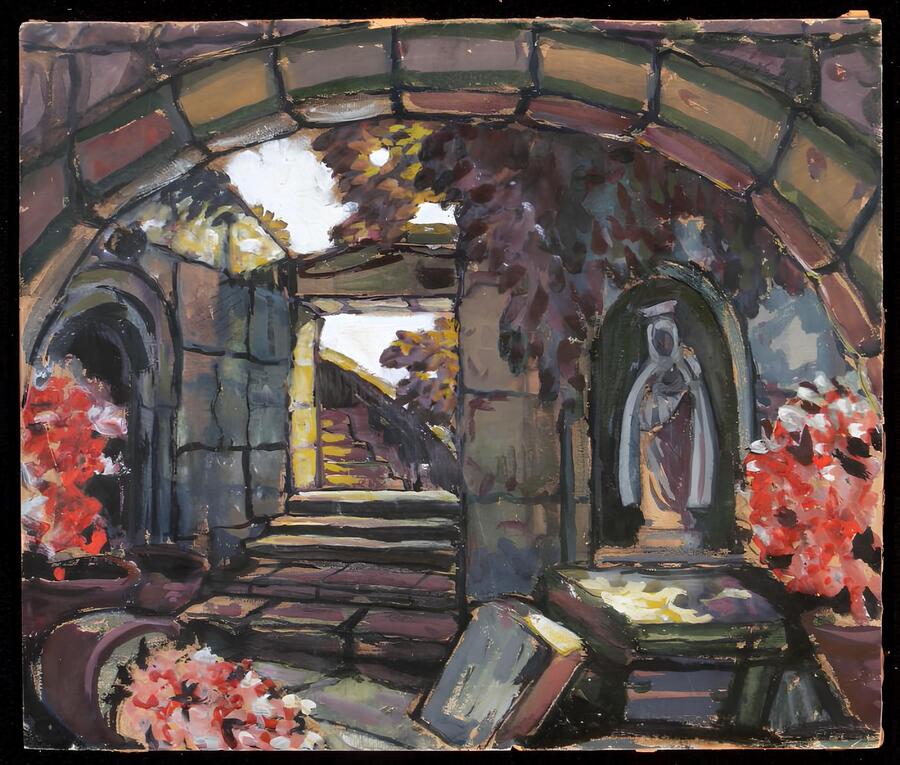

С. Ю. Судейкин. Эскизы декораций к пьесе «Сестра Беатриса». Санкт-Петербург, Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. 1906 г.

Спектакль «Сестра Беатриса» по пьесе Мориса Метерлинка в оформлении художника Судейкина был поставлен Мейерхольдом в театре Веры Комиссаржевской в 1906 году.

Сюжет лирической пьесы повествовал о судьбе монахини Беатрисы, покинувшей монастырь вместе со своим возлюбленным. Однако пороки и соблазны реального мира слишком жестоки для героини: в итоге она вернулась в монастырь, чтобы смиренно умереть.

Постановка была пронизана приемами мастеров раннего Возрождения и прерафаэлитов. На живописных декорациях Судейкин изобразил старинную капеллу, справа в нише — статую Мадонны. Художник соединил розовато-коричневые тона с холодными серо-зелеными, подчеркивая контрастность действа. Игра с цветом прекрасно сочеталось с тематикой пьесы: суровая монастырская жизнь Беатрисы и ее желание вырваться из «плена» в прекрасный свободный мир. Декорации были поставлены почти у самой рампы, и все действие происходило так близко, что у зрителей невольно создавалась иллюзия амвона.

Мейерхольд, начиная с первых репетиций, приносил репродукции картин Мемлинга, Боттичелли и других живописцев. Актеры заимствовали из этих произведений движения и жесты, превращая переживаемые чувства в их внешние отображения.

Итак, Судейкин переосмыслил и соединил современную живопись с принципами монументальных работ Джотто, Боттичелли и Мемлинга. Мейерхольд же смог внедрить композиционные принципы великих художников в пластику актеров, благодаря чему движения, позы и жесты приобрели «зрелищную» форму. Премьера «Сестры Беатрисы» имела очень большой успех.

С. Ю. Судейкин. Эскизы женских костюмов «Сестра Беатриса». Санкт-Петербург, Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. 1906 г.

2. «Балаганчик» и «Шарф Коломбины»: русский балаган и итальянская commedia dell’arte

В начале XX века особую популярность обрела тенденция к использованию забытых театральных форм прошлого. Мейерхольда она тоже не обошла стороной. В первую очередь, ему было интересно мирискусничество, как принцип, который решал некоторые сценические проблемы, не нарушая методологию режиссера. Ведь Мейерхольд хотел показывать обществу именно театральные зрелища, выходящие за рамки реальности.

Постановка лирической драмы А. А. Блока «Балаганчик» 1906 года заняла особое место в сценографических экспериментах Мейерхольда. Уже не в первый раз его спектакль вызвал противоречивый отклик: одни бурно аплодировали, другие возмущенно свистели.

«Балаганчик». Принцип «театра в театре» в постановке В. Э. Мейерхольда.

Оформление сцены было особенным: она простиралась вглубь, на заднем плане были синие холсты, создающие символистическую таинственность благодаря мастерству Сапунова. В центре пространства был сконструирован небольшой белый театрик с подмостками, порталами и занавесом. Перед театриком была открытая площадка. Все происходило на виду у публики: опускались и поднимались холсты, менялись декорации, в начале пьесы влезал в свою будку и зажигал свечи суфлер. Отказ от сценической иллюзии был беспрецедентным.

Когда поднимался занавес театрика, открывался вид на центральный стол, за которым сидели герои пьесы — мистики, на месте которых после их исчезновения оставались лишь сделанные Сапуновым картонные фигуры: «… сюртуки, манишки, воротнички и манжеты были намалеваны сажей и мелом. Руки актеров были просунуты в круглые отверстия, вырезанные в картонных корпусах, а головы только приставлены к картонным воротничкам». [8]

«Балаганчик» был законченным воплощением символизма в формах сценического искусства. Никогда еще символистическая драма не ставилась на сцене с такой художественной убедительностью. Очевидная демонстрация условности декораций и яркая искусственность действа прекрасно сочетались с темами, освещенными в пьесе Блока. За такой «открытостью» искусственности происходящего стояла важная идея: так Мейерхольд подчеркивал, что создает театральную «игру» и сценический гротеск, а не иллюзию реальности.

Н. Н. Сапунов. Эскиз декорации к пьесе А. А. Блока «Балаганчик». Санкт-Петербург, Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. 1906 год.

Мейерхольд писал в предисловии к своей книге «О театре»: «…первый толчок к определению путей моего искусства был, однако, счастливой выдумкой планов к чудесному „Балаганчику“ Блока. Это были: использование идеи просцениума как главного места сценической игры и переплетение форм марионеточного театра с театром живых актёров». [9]

Позже Мейерхольд начал еще решительнее раскрывать сценическую коробку, используя прием из «Балаганчика». Мейерхольд использовал приемы commedia dell’arte (комедии дель арте), «театр в театре» и прямой контакт с залом. Спектакль гордо заявлял о своей театральности, тем не менее, за этим скрывались недосказанность и тайна.

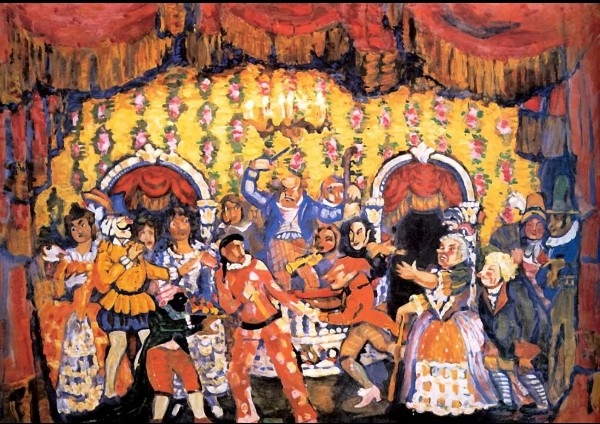

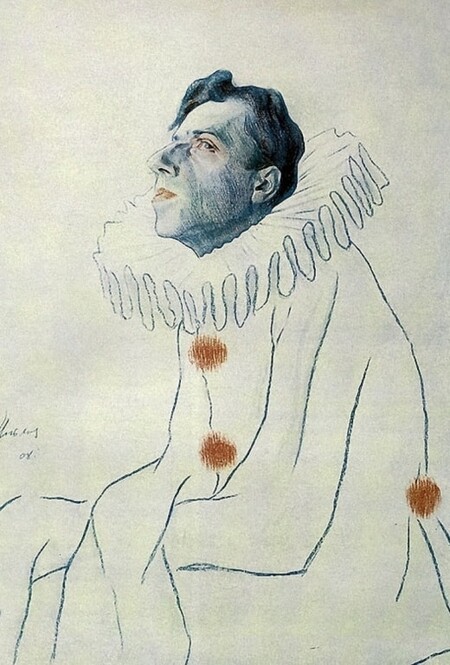

Пьеса «Шарф Коломбины», по сути первая в России драматическая пантомима, продолжала развивать принципы, которые были заложены Мейерхольдом в «Балаганчике». Постановка занимает значимое место среди вариаций на тему комедии дель арте, поскольку в ней подчеркивались важные концепции театрального традиционализма: «создание дерзкого, непринужденного искусства площадных комедиантов, острое соприкосновение старинной игры масок с современной жизнью» и возврат к примитивным очертаниям старинного театра. [10]

Перед Мейерхольдом тут возникали новые весьма заманчивые цели: разыгрывая целую пьесу только пантомимическими средствами, он хотел придать действию неудержимый «вихревой» характер.

Н. Н. Сапунов. Эскизы декораций к «Шарфу Коломбины» А. Шницлера. Москва, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина и Ереван, Национальная картинная галерея Армении. 1910 г.

На двух сохранившихся эскизах декораций Сапунов выразительно отразил причудливую атмосферу свадебного бала: на декорациях изображен маленький зал в доме у родителей Коломбины. Стены обиты ядовито-желтой материей. Дверные арочные проемы задрапированы пошловатым красным бархатом с длинной золотой бахромой. В центре зальчика — крошечное возвышение подиума для музыкантов. Кругом теснота.

Оба эскиза химеричны, здесь декоративность граничит с уродливостью: пестрые фон и образы гротескны, как и само действие, при взгляде на декорации как будто слышно бренчание музыки.Все в сценографии иронизировало над образами персонажей пьесы и придавало нереальности происходящему: от нелепой и преувеличенной вычурности интерьера до нагромождения ярких деталей в нарядах актеров.

Такого сочетания и добивался Мейерхольд. Его целью было привнести стремительную динамику игры старинных итальянских масок в пошловатую реальность российского захолустья. Традиционализм и эстетизация здесь шли рука об руку с неприкрытой сатирой.

3. А. Я. Головин: историзм глазами Мейерхольда

«…два имени никогда не исчезнут из моей памяти — А. Я. Головин и покойный Н. Н. Сапунов — это те, с кем, с великой радостью, вместе шел я по пути исканий в „Балаганчике“, „Дон Жуане“ и „Шарфе Коломбины“; это те, кому, как и мне, приоткрыты были потайные двери в страну Чудес»

— В. Э. Мейерхольд [11]

Сотрудничество Всеволода Мейерхольда и Александра Головина считается одним из самых значимых явлений в истории театра начала XX века. Художник и режиссер стали настоящими единомышленниками и друзьями, разделяя общие цели и вместе разрабатывая новые театральные методы для их достижения. Двое творцов как нельзя лучше дополнили друг друга тогда, когда первый искал в художнике адекватную своим замыслам сценическую форму, а второй же, обладая безошибочным чутьем к цвету и талантом блестящего стилизатора и орнаменталиста, нуждался в театральной идее, «в конструктивном преломлении своей живописной стихии».

Целью было погрузить зрителей в атмосферу старинных театральных эпох, вовлечь в действие. Для ее достижения необходимо было «демократизировать» театральное пространство «сословного» императорского театра, «сломать стену» между сценой и залом, сделав их единым пространством для игры.

Технологически Мейерхольд и Головин решили эти задачи с помощью просцениума, системы игровых занавесов и освещенного на протяжении всего представления зрительного зала. «Наподобие цирковой арены, стиснутой со всех сторон кольцом зрителей, просцениум придвинут к публике для того, чтобы не затерялся в пыли кулис ни единый жест, ни единое движение, ни единая гримаса актера», «…не надо погружать зрительный зал в темноту ни в антрактах, ни во время действия. Яркий свет заражает пришедших в театр праздничным настроением. Актер, видя улыбку на устах у зрителя, начинает любоваться собой, как перед зеркалом», — писал Мейерхольд. [12]

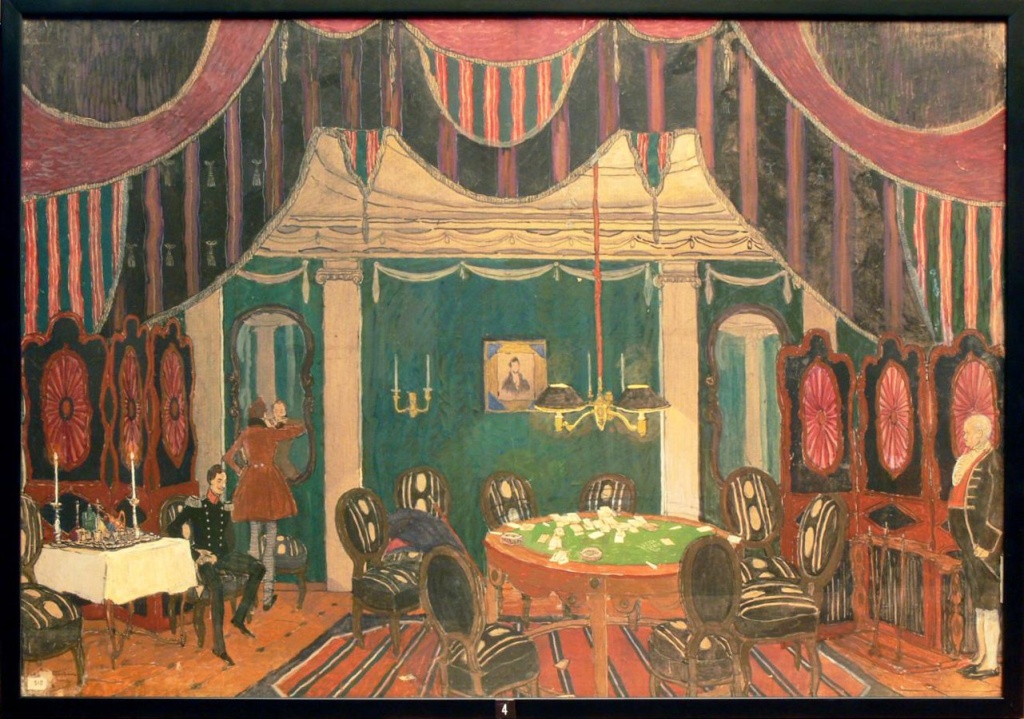

Созданная Головиным декоративная система позволила постановщикам достичь высокой театральности. Чтобы добиться такой творческой свободы, даже Головину, знатоку истории искусства и культур разных эпох, пришлось вновь погрузиться в изучение культуры первой половины XIX века. Его декорации и реквизит отличались стилизованным оформлением, соответствующим эпохе, но он не стремился сделать их исторически точными. Головин не ограничивался строгой историчностью, предпочитая свободный декоративный стиль.

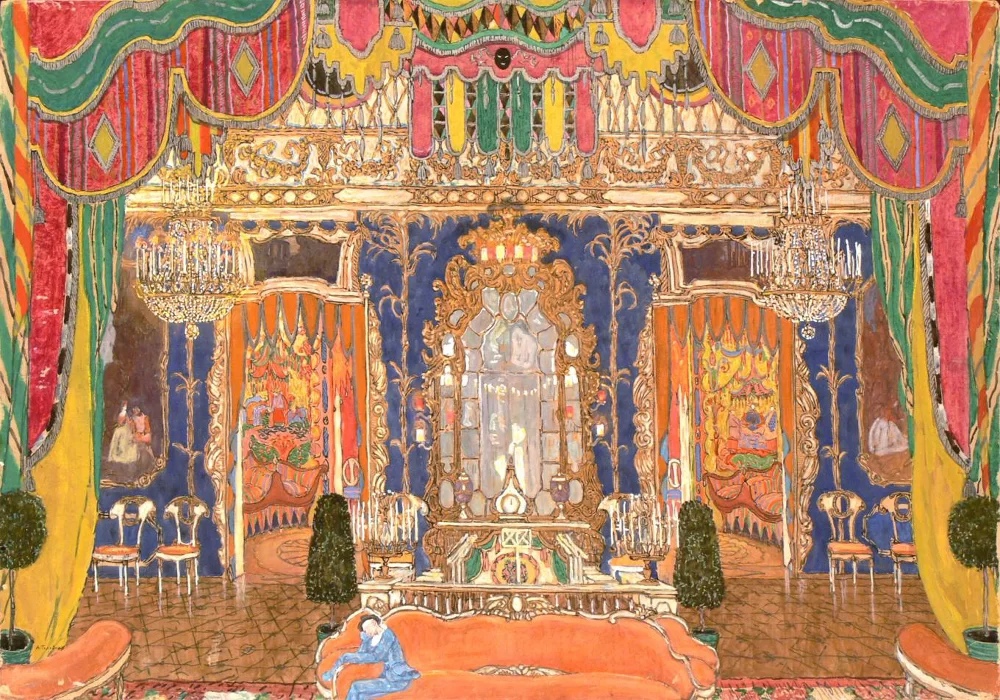

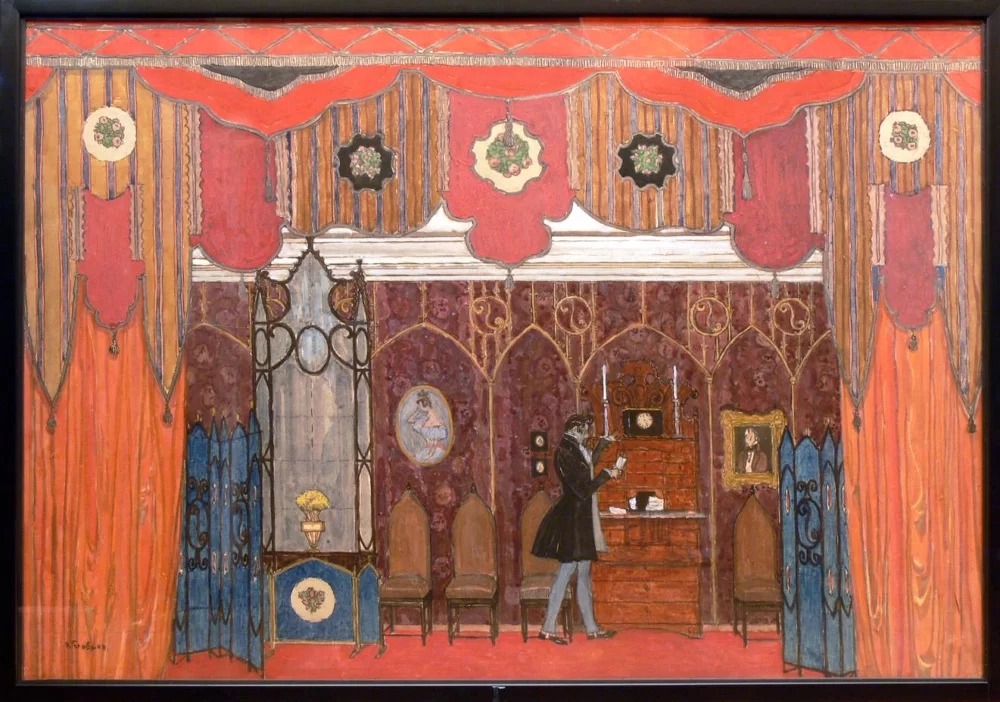

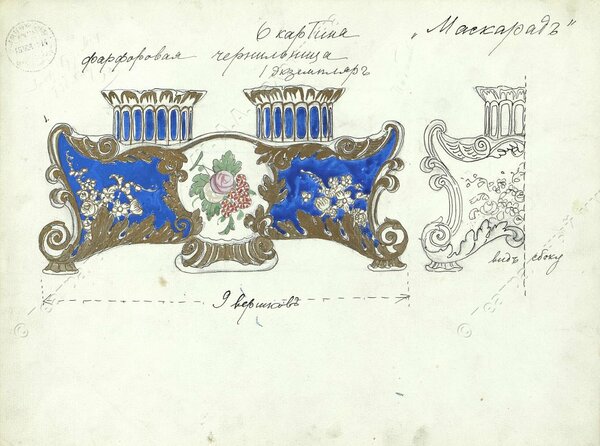

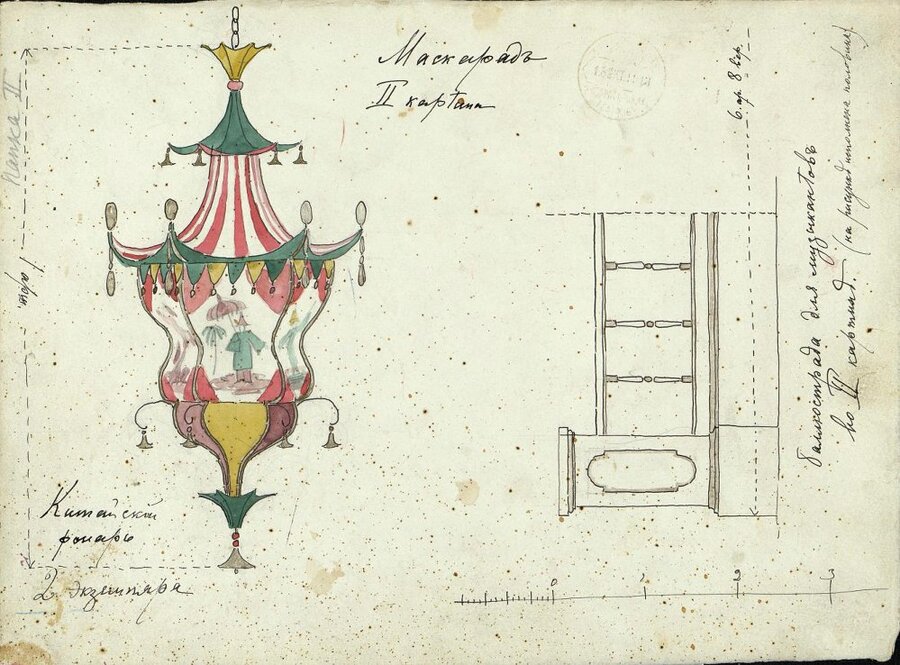

Ключевым приемом, который использовал Головин в работе над постановкой «Маскарада» М. Ю. Лермонтова, стал так называемый «сценографический гротеск». Визуальный образ спектакля строился на преувеличении и контрасте.

Специально для этого спектакля, по просьбе режиссера, Головин разработал сложную систему занавесов. С ее помощью был опробован новый способ разделения действия на эпизоды. Иногда занавес опускался прямо во время диалога, как бы разделяя его.

Головин создал около 4000 эскизов. Ни один предмет декораций не был взят из имеющегося реквизита, даже игральные карты и бумажники были изготовлены в бутафорских мастерских по рисункам Головина.

Александр Головин (художник спектакля): «Работа над постановкой „Маскарада“ продолжалась несколько лет, причем за все это время не прерывалась. Для создания особого маскарадного стиля спектакля я собирал документы в Париже, Дрездене, Лондоне, Лейпциге и других городах Европы. Большое количество собранного материала было использовано не целиком, а как канва для узоров».

Генеральная репетиция состоялась в конце февраля 1917 г., когда на улицах раздавались выстрелы. Эти события едва не сорвали репетицию, т. к. молодые артисты труппы неожиданно были затребованы по телефону в казармы. С большим трудом удалось отстоять их. Но в самый день спектакля было довольно тихо, и он прошел с большим успехом». [13] https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/

Интересно, что «Маскарад» 1917 года стал заключительной постановкой императорской сцены, его часто называют последним спектаклем Российской империи.

4. Революционные «Зори» и «Мистерия-Буфф»

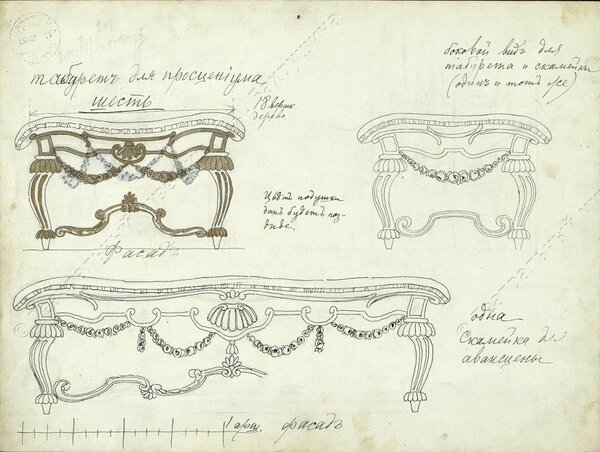

Мейерхольд экспериментирует со сценой. В 1920 году он ставит революционную пьесу Э. Верхарна «Зори» в театре РСФСР Первый. Спектакль «Зори» уникален тем, что здесь очень необычно решена сцена — лестница спускается в зрительный зал. В оформлении декораций сцены явно читается кубизм — формы цилиндра и куба.

В основе сюжета произведения борьба с тиранией. Класс, угнетенный на протяжении сотен лет, наконец отстаивает свои права и приходит к власти. Мейерхольд изображает могучие фигуры, которые попирают колонны, ведь они строят новый мир, поэтому декорации такие пафосные.

Нужно понимать, что революционный театр требовал все делать по-новому. Поэтому Мейерхольд, в частности, заменил рампы на прожекторы и временно отказался от грима. Также это была его последняя постановка, где были занавес и задник, хоть и условные, позже он и вовсе отказался от них. В спектакле «Зори» сочетаются яркие цвета, это было обязательной частью любого революционного спектакля.

В «Зорях» появляется контакт со зрительным залом. Наработки, сделанные Мейерхольдом в многочисленных экспериментах со сценой, новаторски собираются здесь, в революционной постановке.

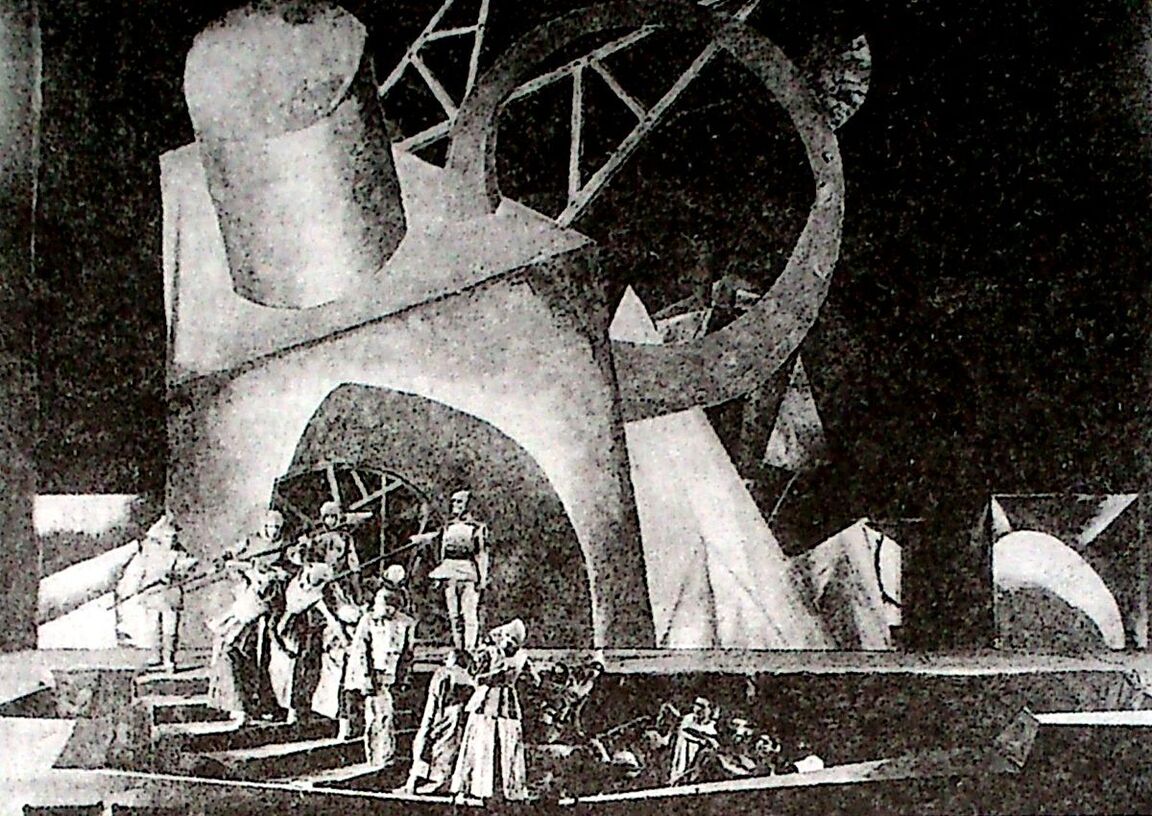

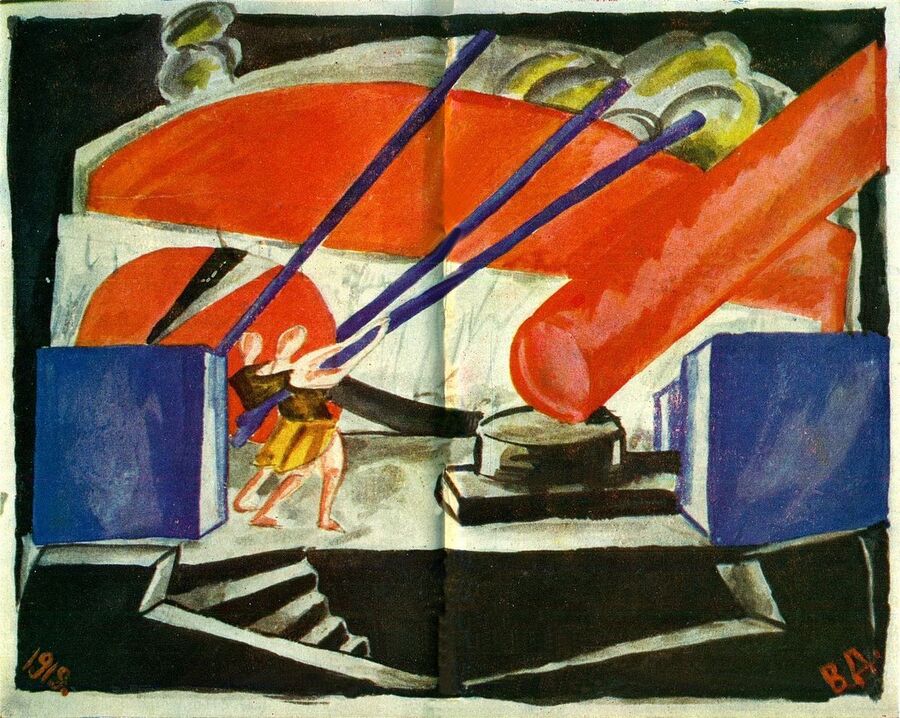

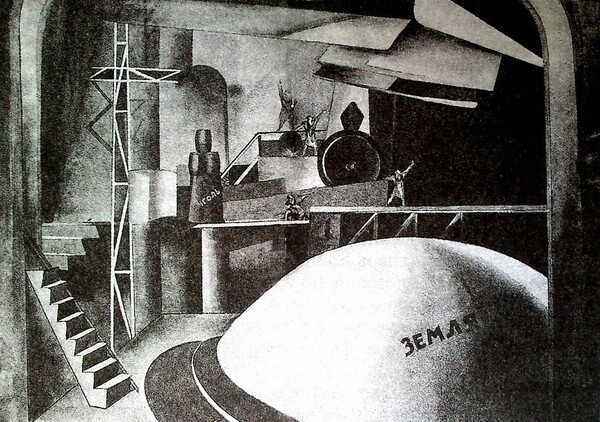

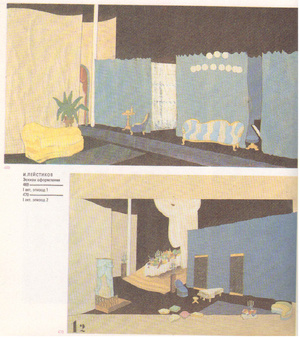

В. Храковский, А. Лавинский, В. Киселев. Эскиз декорации для пьесы «Мистерия-буфф» В. Маяковского. | И. Гамрекели. Эскиз декорации второго действия к спектаклю «Мистерия-буфф». В. Маяковского. 1924 г.

Спектакль Мейерхольда по пьесе «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского — первый революционный спектакль — и по тематике, и по эстетике, и по художественным приемам.

В синтезе Маяковского и Мейерхольда появился принцип монтажа — и этот случай один из первых в истории мирового театра. Малевич сконструировал похожую на глобус полусферу и кубические фигуры, занимавшие большую часть сцены и изображавшие ковчег. Ритмически выстроенные движения актеров и новаторское оформление сцены взаимодействовали между собой, изображая новый мир.

«Нечистые» были одеты в серые комбинезоны — прообраз конструктивистской производственной одежды, которую Мейерхольд использует в 1920-х годах. «Чистые» — сатирическое изображение отрицательных типажей — буржуя, француза, попа и так далее. Довершал картину сам автор пьесы: над сценой висел Маяковский и громогласно читал собственный текст.

Через три года Мейерхольд представил вторую редакцию спектакля с измененной сценографии: первая редакция с разрезанным надвое шаром и цветными облаками показалась ему слишком живописной. Но именно она, непопулярная и у публики, и у критиков, стала манифестом нового советского театра.

После революции русские футуристы надеялись переделать мир. Мир изменить не получилось, а вот театр — да.

5. Конструктивистская установка: театр без границ

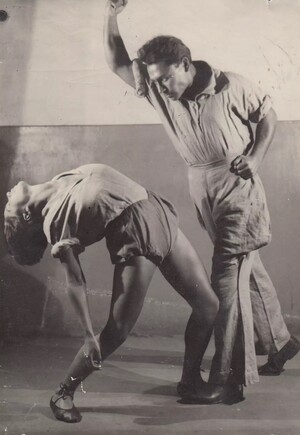

Биомеханика. Опускание тяжести. 1927. Фото А. А. Темерин. | Биомеханика. Удар кинжалом. 1927. Фото А. А. Темерин.

Мейерхольду удалось создать театр конструктивизма, театр будущего. На смену декорации пришла конструкция, установка, а в движения актеров «актерская биомеханика» режиссера. Биомеханика Мейерхольда включала в себя упражнения, направленные на развитие силы, гибкости, координации и выразительности. Эти упражнения были разработаны, опираясь на анализ движений актеров итальянской комедии дель арте и выдающихся актеров мира.

Биомеханика — высшая степень гротеска у Мейерхольда. Согласно режиссеру, гротескный персонаж уже сам по себе интересен зрителю, так как в нем самом, даже без взаимодействия с другими, уже заложен конфликт. Исследуя природу и возможности выразительности гротеска, в 1920-е Мейерхольд работает над пластическими упражнениями, в которых актеры стреляют из луков, толкают ногой «коленопреклоненную фигуру» и пронзают друг друга кинжалом. Биомеханика превращается в метод парадоксального театра.

Упражнения по биомеханике Мейерхольда. Архивы Театрального музея им. А. А. Бахрушина.

В оформлении сцены режиссер руководствовался мнением, что художественные образы могут жить в различных условиях. Однако натуралистичные декорации ограничивают множество возможных вариантов всего одним, в котором изначально заданная атмосфера сцены формирует пассивное восприятие зрителя. Декорация, составленная из конструкций же, условна, и поэтому вызывает самые разные ассоциации, и тем самым способствует ее активному восприятию зрителями. Соответственно, для актера, двигающегося четко, геометрически, необходимо было пространство «геометрических форм». Для художников-конструктивистов такая потребность стала возможностью освоить трехмерное пространство.

Воплощением принципов конструктивизма у Мейерхольда стали три постановки 1920-х годов: «Великодушный рогоносец» (1922 г.), «Смерть Тарелкина» (1922 г.) и «Земля дыбом» (1923 г.).

В «Великодушном рогоносце» одновременно утверждались конструктивизм и биомеханика, выявляемая в них схожесть позволяла им гармонично соединиться в театральном действии. Для спектакля Л. С. Попова создала конструкцию, «станок». Художница воспринимала пространство значительно шире, чем позволяли возможности сцены. Сконструированная ею установка была самостоятельным произведением, обладающим законченностью форм и эстетической целостностью. Мейерхольд одобрял независимость конструкции Поповой.

Режиссер уже во время своей работы изменил представления о возможностях театрального искусства, раздвинул его привычные границы. Сильнейшее воздействие принципы, выведенные Мейерхольдом, оказывают и на современный театр, теперь способный самостоятельно «театрально» прочитать поэзию, прозу и драму, без привычной опоры на пьесу.

Л. С. Попова. «Великодушный рогоносец». Третий акт, сцена «Парни ловят Волопаса». 2-я редакция спектакля. Государственный театр имени В. Э. Мейерхольда. Театральный музей им. А. А. Бахрушина. 1922 г.

Мейерхольд объяснял: «Спектакль должен дать основания новой технике игры в новой сценической обстановке, порывавшей с кулисами и портальным обрамлением места игры» [14]

Л. С. Попова. «Великодушный рогоносец». Установка. Третьяковская галерея. 1922 г.

6. Шлепянов, Шестаков и Лейстиков: от кинетических декораций к принципу архитектурности

Мейерхольд после изысканности и изощренности Судейкина, сапуновских живописных гротесков и головинской роскошности во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов работает с И. Ю. Шлепяновым, В. А. Шестаковым и И. И. Лейстиковым. Однако все решения принимает режиссер. Он начал работать с пространством сцены посредством кинетических конструкций. То есть части оформления сцены видоизменялись или перемещались во время сценического действия.

Кинетические щиты представляли собой специальные механические конструкции, на которых крепились различные элементы декораций или осветительные приборы. Эти щиты двигались, меняли форму, вращались, создавая на сцене удивительные динамичные эффекты для зрителей.

Режиссер новым способом говорит о том, что никогда не бывает только одной точки зрения. Есть у этого сценического решения и не менее важный практический смысл:

1. Естественное положение актера на сцене в три четверти, то есть в самом выигрышном для него ракурсе; 2. Очень выразительное расположение актеров в диалогах, где партнеры противопоставляются друг другу (а таких было большинство); 3. Возможность максимально расширить пространственную композицию (диагональ — самая длинная линия на сценической площадке); 4. Наилучшая видимость в сложных композициях с участием нескольких действующих лиц. Благодаря кинетическим щитам расширяется угол обзора постановки.

И. Ю. Шлепянов. Оформление к пьесе «Мандат» Н. Р. Эрдмана. Акт 1-й. Эпизод 4-й. Москва, Театр имени Вс. Мейерхольда. 1925 г. Фото А. А. Темерин.

И. Ю. Шлепянов использовал кинетические щиты не только как декоративные элементы, но и как средство передачи настроения и символизма в спектакле. Благодаря движениям и преобразованиям кинетических щитов он усиливал драматургию сцены, вызвал у зрителей ассоциации или акцентировал их внимание на ключевых моментах сюжета, в целом вовлекал их в действие.

Шлепянов продолжил конструктивистские эксперименты с кинетическими щитами в спектакле по пьесе Н. Р. Эрдмана «Мандат» 1925 г. В оформлении сцены отсутствовали все привычные элементы сцены, такие как стены или помещения. Не было углов и даже намеков на обычный декор. Благодаря конструктивистской методологии Мейерхольду удалось с помощью монтажа реальных предметов «прибить» несчастного «собственника» к ним. Режиссер смог поместить его посреди пустой сцены, словно посреди опустошенного мира, окруженного лишь сундуками и прочими вещами. Даже пол исчезал у персонажей из-под ног — движение двух колец «сносило» героев пьесы, которые отчаянно держались за «свои» стулья и граммофоны. При оформлении спектаклей вместо привычных холста и красок использовались металл и дерево, вместо костюмов — прозодежда, вместо бутафории — теперь, в отличие от эпохи Головина, реквизит из подлинных вещей.

И. Ю. Шлепянов. Оформление к пьесе «Мандат» Н. Р. Эрдмана. Чертеж. Площадка с вращающимися кругами. Расположение и размеры задних щитов, обрамлявших сцену. Москва, Театр имени Вс. Мейерхольда. 1925 г.

В оформлении Шлепяновым спектакля «Д. Е.» («Даёшь Европу!», 1924 г.), выполненном под руководством Мейерхольда, уже прослеживается тенденция к архитектурности, но это еще не полноценная архитектура. Конструкция на колесиках ограничивает и лишь частично украшает пространство.

Архитектурное оформление предполагает наличие выразительной формы, отражающей смысл, стремится полностью оформить сцену, без ограничений. Через архитектурное оформление зритель может частично понять суть пьесы, а также оказаться в заданном историческом и социальном контексте. Конструкция обычно лишена этих функций. Постепенно Мейерхольд отходил от конструктивизма к образному архитектурному оформлению, чтобы создать увлекательное зрелище в единой стилистике.

В. А. Шестаков, утверждая принципы конструктивизма, строил единые установки, трансформирующиеся изменением деталей. Они состояли из станков, площадок и лестниц. Художник стремился найти новое архитектурное решение сценического пространства, освободить сцену от украшательства и иллюстративности. Шестаков вырабатывал новые формы оформления сцены, которые повлияли на дальнейшее развитие декорационного искусства. Новые способы оформления прослеживаются в целом ряде постановок — «Человек-масса» Э.Толлера (1923 г.), «Доходное место» А. Н. Островского (1923 г.), «Озеро Люль» А. М. Файко (1923 г.), «Спартак» В. М. Волькенштейна (1923 г.), «Эхо» В. Н. Билль-Белоцерковского (1924 г.), «Воздушный пирог» Б. С. Ромашова (1925 г.).

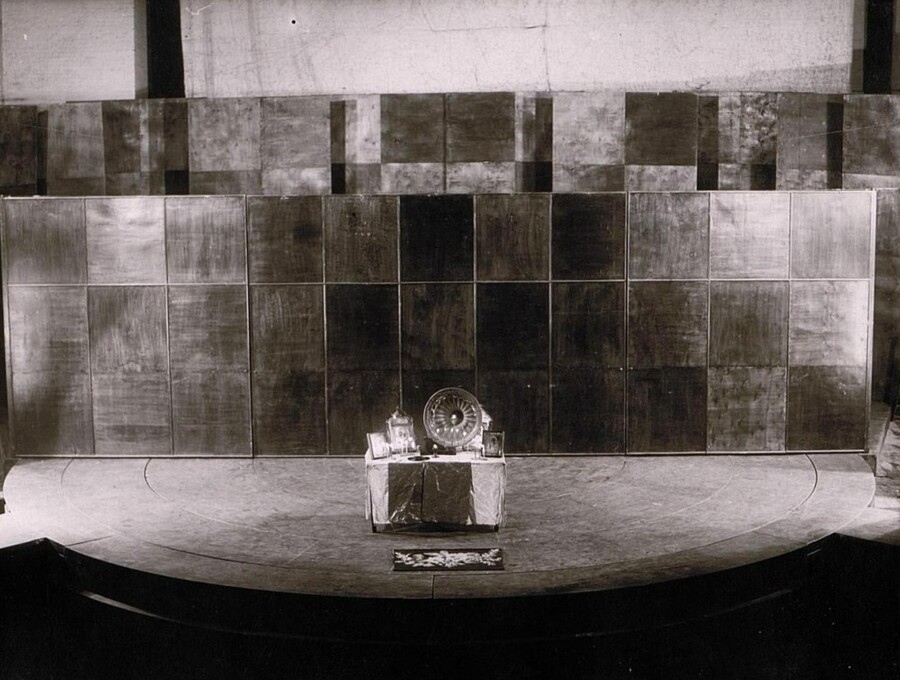

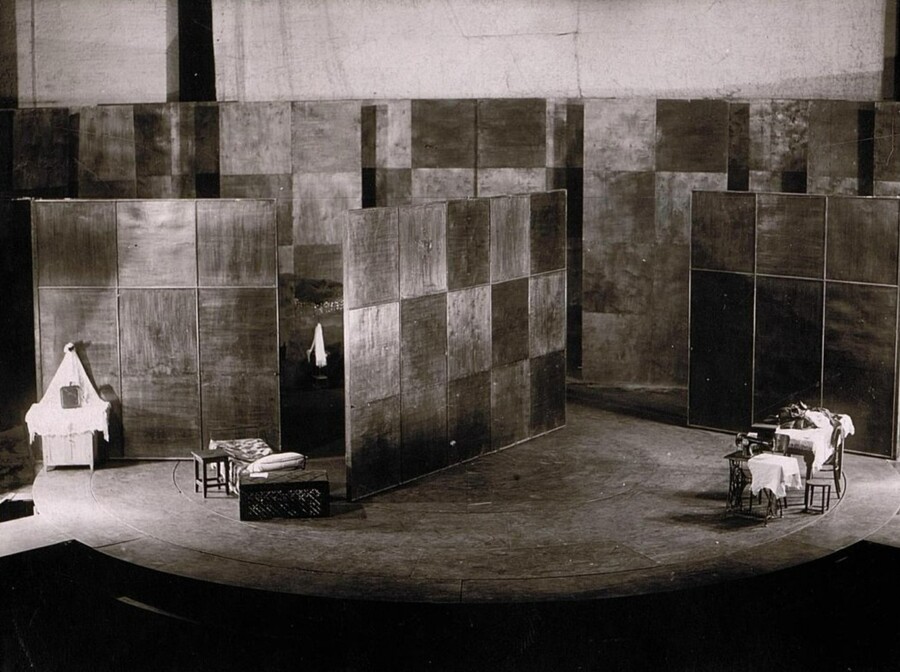

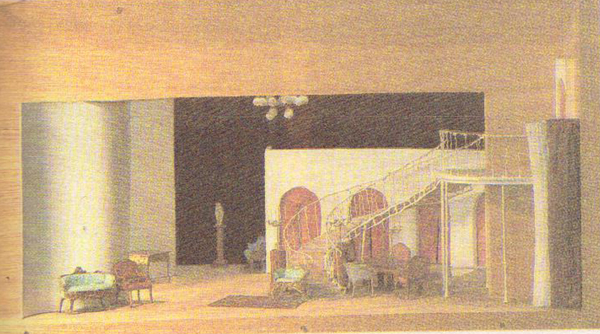

И. И. Лейстиков. Декорации к пьесе «Дама с камелиями» А. Дюмы-сына. Москва, Государственный театр имени Мейерхольда. 1934 г.

Действия спектакля «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына разворачиваются главным образом в различных частях дома Маргариты Готье. Каждая сцена в ее доме размещена в разных пространствах, что делает их автономными по композиции, декору, цвету и освещению. Однако все сцены объединяет то, что они построены по диагонали.

Художник И. И. Лейстиков переосмыслил и использовал все возможности неширокой, неглубокой и невысокой сцены, смакетировав перегородку. Так в одной сцене тонкая стена-щит, задрапированная занавесами, располагалась по диагонали. В правой части находилась лестница в стиле ар-нуво. В левой части стояла антикварная мебель. По ходу действия слева обозначался салон с антиквариатом Маргариты, а справа салон Олимпии с большим карточным столом, за которым сидели гости. И сама сцена своей легкостью и полупрозрачностью напоминала карточный домик: достаточно сильного дуновения, и все рухнет.

В этом спектакле щиты заставляют зрителей испытывать уже в конструктивистском театре ту же легкость и изящность, как в дореволюционном. Разумеется, диагональная композиция сцен в доме Маргариты поддерживалась не только направлением фона. В них диагональной композиции подчинено все — и расстановка мебели, и построение мизансцен и движений актеров.

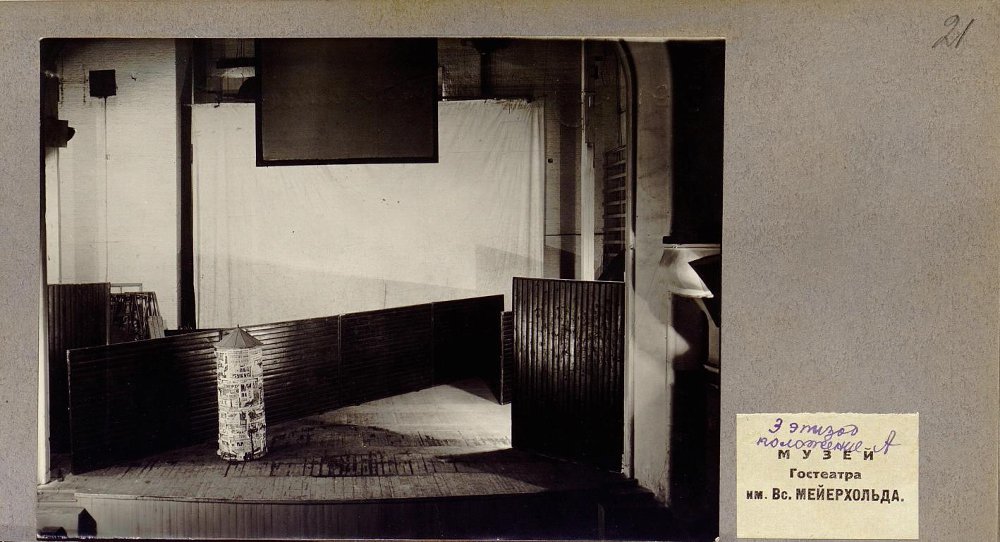

И. И. Лейстиков. «Список благодеяний» Ю. К. Олеши. Тетрадь эскизов цветового решения оформления и мебели. Москва, Государственный театр имени Мейерхольда. 1931 г.

Диагональная композиция встречается и в следующей постановке, оформленной Лейстиковым, «Списке благодеяний» Ю. К. Олеши. Пьеса была поставлена так, что «зритель смотрел на эту сцену из-за кулис», по выражению Мейерхольда. То есть как будто ось AB, разделяющая сцену и зрительный зал на две равные половины, переместилась вокруг неподвижной точки заднего плана сцены вправо на 30°, создав таким образом воображаемый зрительный зал. Обычно актеры в театре-коробке зажаты между двумя параллельными прямыми, которые образуются задником и первым рядом партера. Здесь же на сцене появляется воображаемая линия (воображаемый задник), а актеры ориентируются на построенный на смещенной оси воображаемый зрительный зал и играют для него.

Итак, в этот период Мейерхольд активно разрушал традиционную концепцию сцены-коробки. Режиссер и художники-архитекторы стремились изменить привычную структуру портала и фронтальное расположение сцены. А делалось это потому, что задачи, которые ставил перед актерами Мейерхольд с учетом нового зрителя, были невыполнимы, находись актер в ограниченной тремя стенами коробке и ориентируясь лишь на «четвертую стену». Поэтому сильно расширяется просцениум, туда перемещается значительная часть мизансцены, также важные «выходы» сосредотачиваются дополнительно справа и слева от лож.

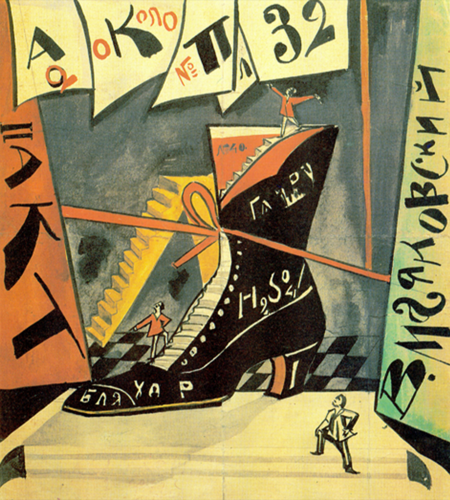

7. Маяковский в репертуаре: «Клоп» и «Баня»

А. В. Луначарский в 1925 году заявил: «Если бы талантливый автор написал очень острое обозрение, изобразил бы всю нашу современную жизнь в нем, то Мейерхольд сумел бы сделать из этого единственный в своем роде спектакль» [15]

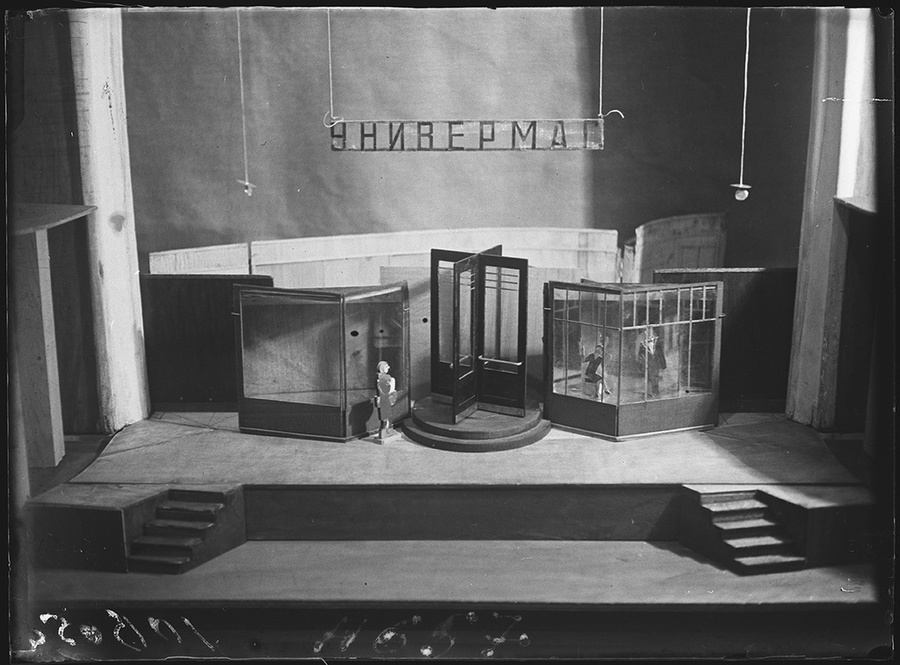

Таким обозрением и стал «Клоп». «Клоп» — сатирическая пьеса В. В. Маяковского, написанная в 1928–1929 годах. Премьера постановки Мейерхольда состоялась в 1929 году. Мейерхольд, создавая постановку «Клоп» впервые настолько близко взаимодействовал с автором пьесы. Спектакль стал знаковым событием сотрудничества двух авангардных гигантов советского театра. Пьеса восхитила режиссера тем, что в ней прозвучала гневная отповедь противникам Мейерхольда и Маяковского в искусстве. Мейерхольд вернулся к стилистике сценического плаката, агитационного театра.

Форма обозрения обусловила быстрое чередование картин в «Клопе», каждая из которых показывает фигуру Присыпкина неожиданной для зрителя стороной, таким образом проявляя и разоблачая его. Сцена, оформленная В. Степановой, стала ярким примером конструктивистской эстетики, для которой характерны многофункциональные конструкции геометрических форм из индустриальных материалов.

Актеров также обучали по системе биомеханики Мейерхольда, что позволило усилить преувеличенно сатирический тон пьесы.

Постановка «Клопа» стала очередным свидетельством способности Мейерхольда преобразовывать сценическое пространство, его авангардного видения. Объединив конструктивистский дизайн, биомеханическую игру и элементы мультимедиа, Мейерхольд создал сатирическое высказывание о советском обществе.

«Клоп» вызвал неоднозначную реакцию как со стороны общественности, так и со стороны критиков. В то время как некоторые оценили его смелый, новаторский подход и острую сатиру, другие раскритиковали некорректное изображение советской жизни. В конечном итоге спектакль был запрещен, а сам Мейерхольд столкнулся с репрессиями советских властей. Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей, «Клоп» остается важным произведением в истории театра.

Постановка пьесы «Клоп». В. В. Маяковского. Сценические декорации к IX и I картине («Универмаг») пьесы. Постановка В. Э. Мейерхольда. Театр ТиМ (ГосТиМ). 1929 г.

Пьеса «Клоп» В. В. Маяковского. Сцена из спектакля. Постановка В. Э. Мейерхольда. Театр ТиМ (ГосТиМ).

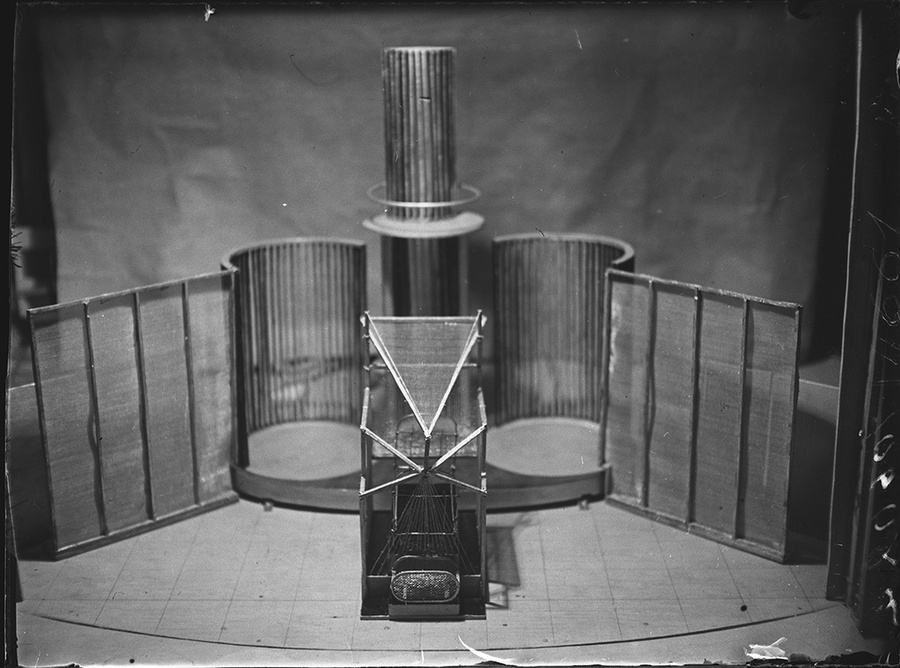

Пьесу «Баня» Маяковский писал по заказу Мейерхольда для его ГосТиМа. Это сатирическая пьеса, написанная Маяковским в 1929 году и поставленная Мейерхольдом в 1930 году. Спектакль представляет собой резкую критику советской бюрократии и застоя революционных идеалов. Несмотря на это и тот факт, что спектакль вызвал немало горячих споров, он имел успех.

Машина времени стала не только элементом изображения, но и ключевым принципом театрального выступления по Мейерхольду. Он призывал к проведению борьбы в спектакле вокруг определенного предмета либо в связи с ним, чтобы зритель все видел непосредственно. В «Бане» им стало именно время, а машина времени Чудакова стала центральной театральной темой, вокруг которой развивалась интрига.

Все оформление спектакля, которым занимался С. Е. Вахтангов, было направлено на создание условности, подчеркивающей метафорическую сущность театральной машины, аналогично машине времени Чудакова: открытая площадка, вращающаяся сцена, сложная многоплановость сценической конструкции.

Разрушение «четвертой стены» призывало к прямому взаимодействию со зрителем. Такой подход вовлекал зрителей, побуждая их критически относиться к социальным и политическим идеям пьесы.

«Баня» в постановке Мейерхольда стала выдающимся событием в истории советского театра. Однако спектакль получился слишком острым, за что и был удален из репертуара и снова увидела свет лишь в 1950-х годах.

Пьеса «Баня» В. В. Маяковского. Премьерная афиша спектакля. Постановка В. Э. Мейерхольда. Театр ТиМ (ГосТиМ). 1930 г.

8. «Лес» и «Командарм-2»: метафоричность и многофункциональность лестничного марша

«Лес» Мейерхольда — как любое вершинное, этапное произведение — был и итогом и истоком одновременно. Все заветные театральные идеи, более пятнадцати лет определявшие становление и развитие театральной системы режиссера, собраны были в здесь воедино, чтобы явить новой демократической публике зрелище безудержное и бесшабашное, лирическое и сатирическое, буффонное и трогательное — не знающее препон и авторитетов игровое условное действо, ставшее апогеем» [16]

Пьеса «Лес» А. Н. Островского. Сцены из спектакля. Постановка В. Э. Мейерхольда. Театр ТиМ (ГосТиМ). 1924 г.

В оформлении для постановки «Леса» А. Н. Островского элементы конструктивизма еще значительны, но это уже не конструктивизм в полном понимании термина. Дорога, поднимающаяся в глубину сцены, — уже не «чистая конструкция». Здесь это и образ. Ее образно-смысловая функция становится очень выразительной в некоторых сценах спектакля.

Например, во время ухода под звуки гармошки Петра предметы приобретают значение вех, оформляющих сценическое пространство. Они становятся связанными с определенными местами сцены. К примеру, арка с надписью «Дорога в усадьбу Пеньки помещицы Гурмыжской» является архитектурной концепцией, так как не только выполняет прямую функцию ограничения пространства, но и становится образом.

В отличие от «Великодушного рогоносца», «Лес» был «кричаще» ярким спектаклем. На фоне принципиально бесцветной установки буйствовали костюмы и парики всех цветов радуги в невероятных сочетаниях. Многообразие красок буквально обжигало, било в глаза. Однако отзывались о спектакле почти единодушно как о красивом. Игра красок дополнялась не менее важной для спектакля игрой вещей и игрой с вещью.

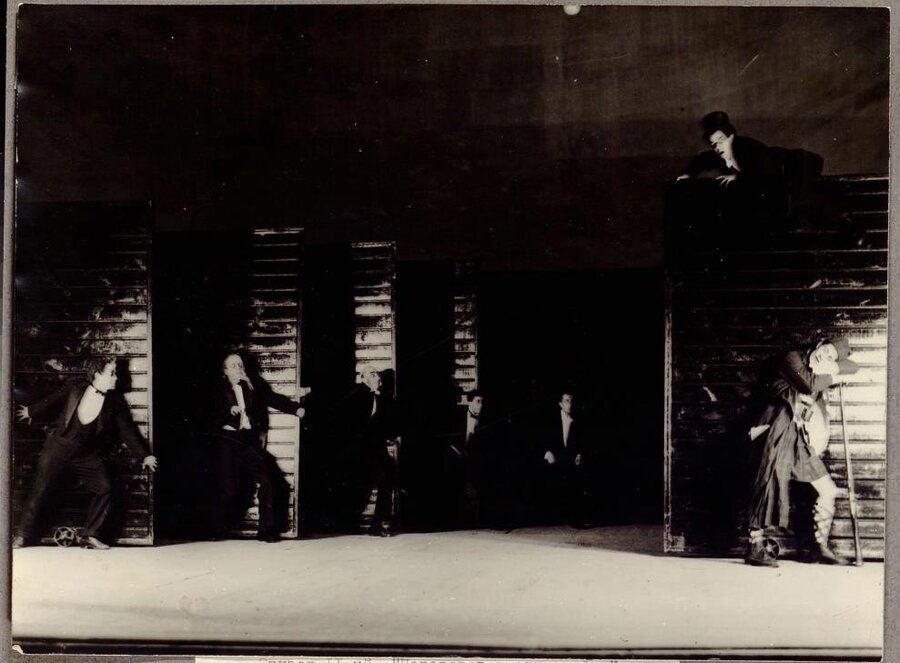

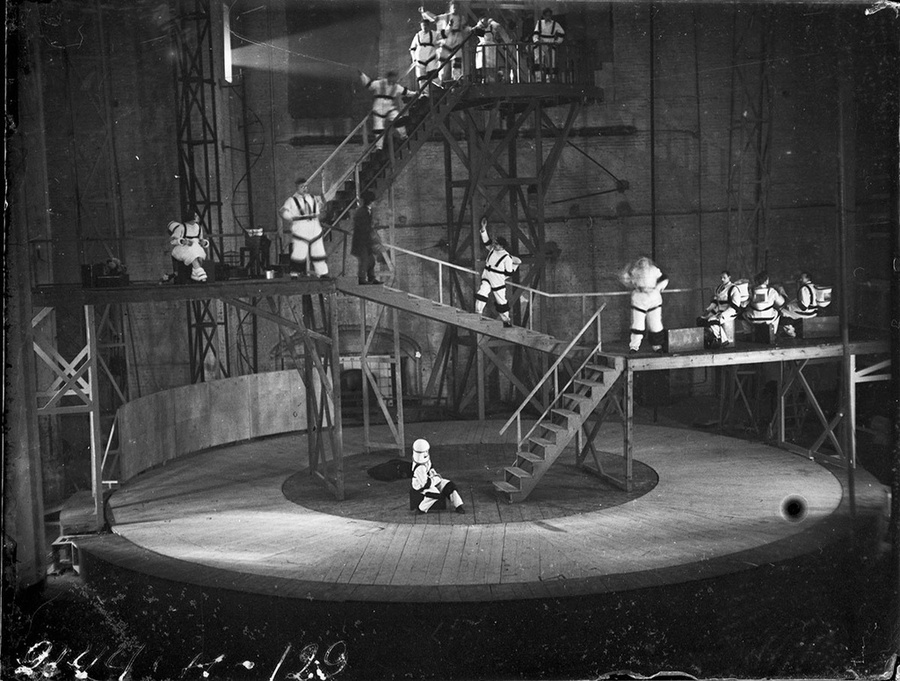

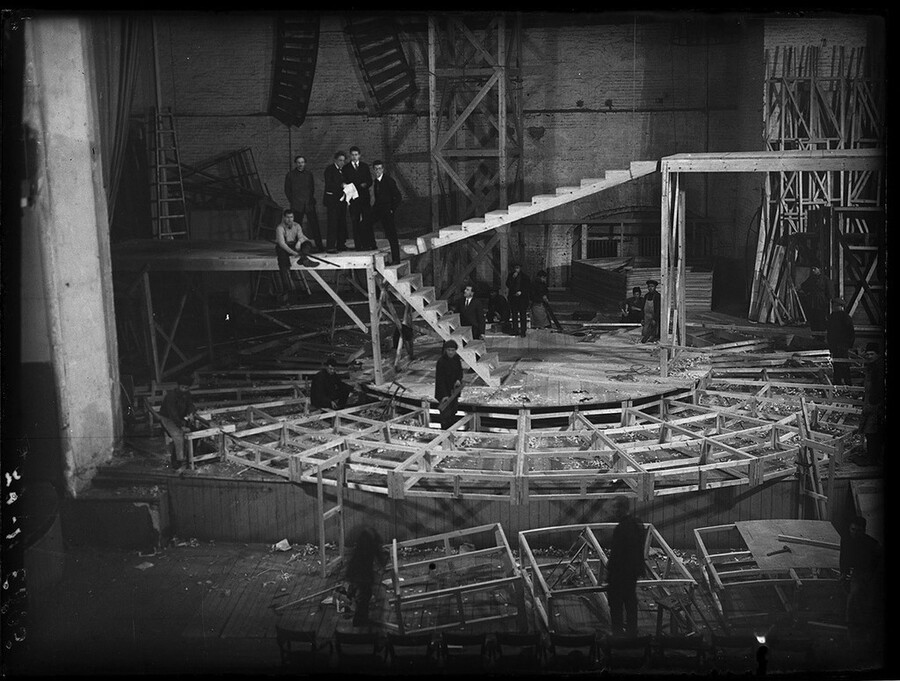

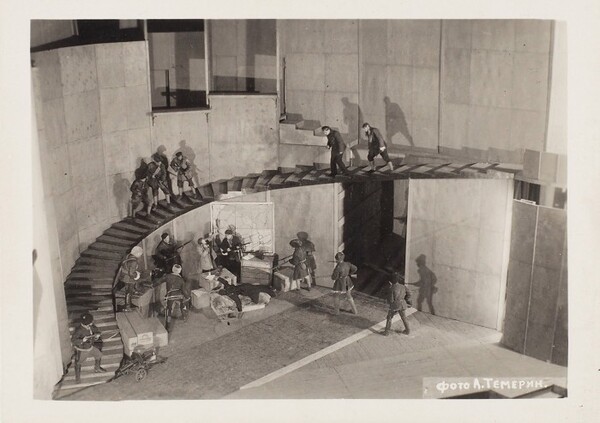

Конструкция, осуществленная по проекту Мейерхольда архитектором С. Е. Вахтанговым в постановке «Командарм-2» И. Л. Сельвинского, всецело отвечает трагедийному плану спектакля. Сцена замкнута высокой стеной, вдоль которой поднимается слева направо длинная изогнутая дорога-лестница.

Лестница была не просто декорацией, а игровым элементом, с помощью которого актеры выражали свои эмоции и отношения. Она являлась центром акции на сцене, символизируя движение вверх или вниз в культурной иерархии. Мейерхольд использовал лестницу как метафору для социального подъема, она стала символом власти, амбиций и силы, а также отражала напряженную атмосферу революционных событий тех лет.

Декорации к спектаклю по пьесе «Командарм-2» И. Л. Сельвинского. Постановка В. Э. Мейерхольда. 1929 г. | Макет декорации (изготовлен в мастерских Театрального музея им. А. А. Бахрушина в 1989 г.)

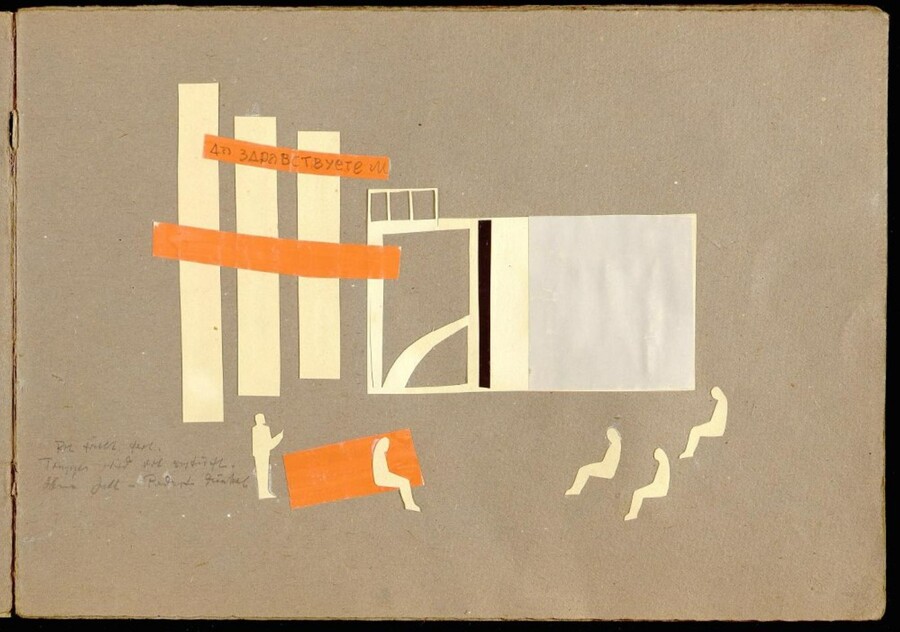

9. Эль Лисицкий и театральное строительство будущего

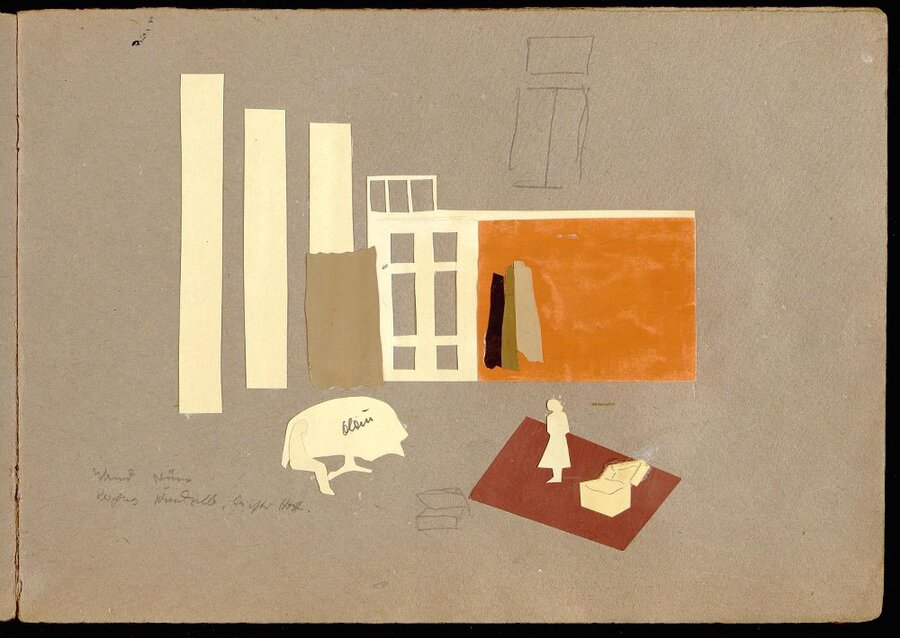

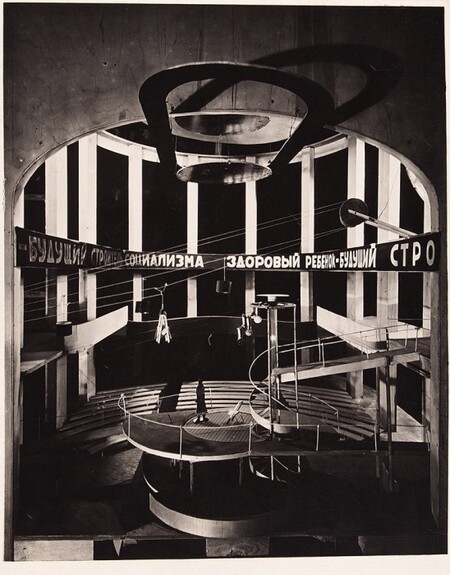

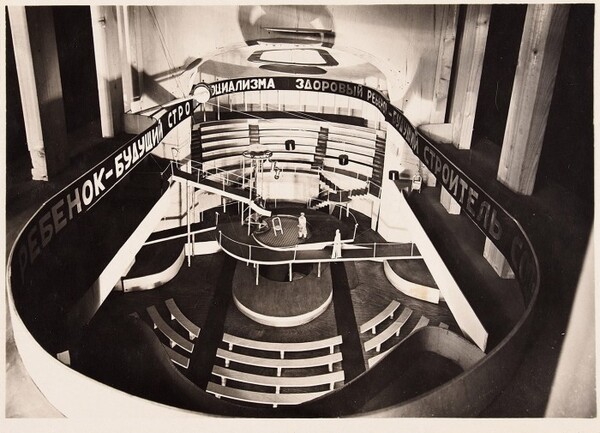

Эль Лисицкий. Пьеса «Хочу ребенка» С. М. Третьякова. Фотографии макета сцены работы художника. Постановка В. Э. Мейерхольда. 1926 г.

В Париже на выставке «Руж» (Rouge), проходившей в Большом Елисейском Дворце, среди прочих экспонатов, представляющих советское искусство 20-40-х годов, был представлен макет декораций Эля Лисицкого к спектаклю Мейерхольда «Хочу ребёнка!». К сожалению, зритель так и не увидел постановку.

Пьеса «Хочу ребёнка!» была написана С. М. Третьяковым в 1926 году. Она была призвана выполнить социальный заказ. В основе сюжета — реальная история. Молодая агроном из Прибалтики Милда Григнау решила родить классово чистого ребёнка от потомственного пролетария и отдать его на воспитание обществу, чтобы из него вышел идеальный строитель коммунизма. Никаких романтических отношений с будущим отцом ребёнка не предполагалось. В финале спектакля ее мечта исполнилась.

Художник Эль Лисицкий работает над макетом постановки «Хочу ребенка» С. М. Третьякова. Дата съемки: 1927–1929 гг.

Мейерхольд решил сделать спектакль дискуссионным, то есть во время драматического действия вовлечь зрителей в живую дискуссию со зрителями, предоставить возможность высказаться каждому, кто пришёл в театр, насчет происходящего на сцене с прерыванием действия для обсуждения. Саму сцену также планировалось использовать для продажи билетов. В итоге получилось что-то вроде смеси театра и стадиона, где зритель был буквально внутри.

Для постановки «Хочу ребёнка!» Мейерхольду нужно было особым образом организовать пространство зрительного зала. Эта работа была поручена лучшему организатору пространств, какого только можно было представить, художнику-супрематисту, выведшему супрематизм в архитектуру, Элю Лисицкому, изобретателю ПРОУНов, графических пространственных построений.

С начала 1920-х годов Лисицкий увлекся идеей реформирования театра. Он стремился использовать современные технические возможности для изменения стандартных аспектов оформления спектакля. Целью было привлечь зрителя к активному участию в театральном процессе, сделать так, чтобы он не был лишь пассивным наблюдателем. В этом направлении он легко нашел общий язык с режиссерами авангардного театра, в том числе и с Мейерхольдом.

Эль Лисицкий. Пьеса «Хочу ребенка» С. М. Третьякова. План сценической конструкции для спектакля в театре В. Э. Мейерхольда. 1928 г.

Заключение

В заключение, можно сделать вывод, что театр В. Э. Мейерхольда это не просто сценическое пространство, а новое видение целая философия искусства театрального мира. Он был ярчайшим представителем авангардного театра и оказал значительное влияние на дальнейшее развитие сценического искусства.

Мы проследили творческий путь В. Э. Мейерхольда и проанализировали особенности развития его театральной системы на протяжении основных этапов его творчества. Изыскания режиссера привели к выявлению новых методов и направлений для пространственных и абстрактных декораций.

В. Э. Мейерхольд не стеснялся экспериментировать: он создал свою собственную методику актерской игры, уделял пристальное внимание поиску новых форм, внедрял в спектакли новые технологии и приемы, разработал невероятных масштабов пространства и декорации. Особенно в синтезе с коллегами, он создал новый театр, где границы между зрителем и актером, писателем и режиссером, реальностью и мифом беспощадно стерлись.

В контексте театрального искусства XX века В. Э. Мейерхольд занимает выдающееся место благодаря новаторскому видению театрального пространства, биомеханике и революционной методике режиссуры, сочетающей философию и исследования техник актерского мастерства. Многие ценные находки В. Э. Мейерхольда стали неким толчком для дальнейшего развития как советского, так и зарубежного театра. Его театр был непохож ни на один другой, именно это сделало его уникальным режиссером, который внес неоценимый вклад в мировое культурное наследие.

Давыдова М. В. Художник в театре начала XX века. 1999. 150 с. URL: https://theatre-library.ru/authors/d/davydova_mv (дата обращения: 07.11.2025).

Зинцов О. Мейерхольд от А до Я // theblueprint.ru: интернет-изд. 2024. 09 фев. URL: https://theblueprint.ru/culture/art/meyerhold-alfavit#letteri (дата обращения: 03.11.2025).

Иванова И. «Маскарад» в Александринском театре: от первого до последнего спектакля // spbcult.ru: интернет-изд. 2024. 15 окт. URL: https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения: 03.11.2025).

Матвиенко К. «Мистерия-буфф» (1918) // arzamas.academy: электрон. жур. 2019. № 6. URL: https://arzamas.academy/micro/show/6 (дата обращения: 03.11.2025).

Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 — 1917. М.: Наука, 1990. 279 с.

Титова Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к условному театру. — 4 изд. — 2 ст. — СПб: Петербургский Театральный Журнал, 2004// ptj.spb.ru: интернет-изд. 2024. 09 фев. URL: https://ptj.spb.ru/archive/35/historical-novel-35/mejerxold-ikomissarzhevskaya-modern-naputi-kuslovnomu-teatru/ (дата обращения: 03.11.2025).

Филичева Н. В. О роли конструктивизма в театрализации художественного пространства // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-konstruktivizma-v-teatralizatsii-hudozhestvennogo-prostranstva (дата обращения: 07.11.2025).

Щербаков Вадим «Лес» В. Э. Мейерхольда // Вопросы театра. 2013. № 3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/les-v-e-meyerholda (дата обращения: 07.11.2025).

Всеволод Мейерхольд // culture.ru: интернет-изд. URL: https://www.culture.ru/persons/8760/vsevolod-meierkhold (дата обращения: 03.11.2025).

115 лет со дня премьеры пантомимы «Шарф Коломбины» // dommeyerholda.ru: интернет-изд. 2025. 12 окт. URL: https://dommeyerholda.ru/115-let-so-dnya-premery-pantomimy-sharf-kolombiny/ (дата обращения: 03.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grigoriev_Meyerkhold.jpg (дата обращения 03.11.2025)

https://theblueprint.ru/culture/art/meyerhold-alfavit (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/spektakl-smert-tentazhilya-v-oformlenii-hudozhnikov-nikolaya-sapunova-i-sergeya-sudejkina-1905/ (дата обращения 03.11.2025)

https://collectiononline.gctm.ru/entity/OBJECT/965499 (дата обращения 03.11.2025)

https://ptj.spb.ru/archive/35/historical-novel-35/mejerxold-ikomissarzhevskaya-modern-naputi-kuslovnomu-teatru/ (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/spektakl-sestra-beatrisa-v-oformlenii-hudozhnika-sergeya-sudejkina-1906/ (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/spektakl-sestra-beatrisa-v-oformlenii-hudozhnika-sergeya-sudejkina-1906/ (дата обращения 07.11.2025)

https://collectiononline.gctm.ru/entity/OBJECT/952609 (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/spektakl-sestra-beatrisa-v-oformlenii-hudozhnika-sergeya-sudejkina-1906/ (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/spektakl-sestra-beatrisa-v-oformlenii-hudozhnika-sergeya-sudejkina-1906/ (дата обращения 03.11.2025)

https://www.sobaka.ru/entertainment/theatre/192823 (дата обращения 03.11.2025)

https://en.ppt-online.org/602029 (дата обращения 03.11.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8962 (дата обращения 03.11.2025)

https://arthive.com/artists/8530~Nikolay_Sapunov/works/16223~Scarf_Of_Columbine_The_plot_of_the_story_by_A_Schnitzler_in_a_dramatization_of_the_armed_Forces_Meyerhold (дата обращения 03.11.2025)

https://arthive.com/artists/8530~Nikolay_Sapunov/works/16215~Bal_Design_for_the_Scarf_of_Columbine_by_A_Schnitzler (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/mejerhold-v-izobrazitelnom-iskusstve-portret-raboty-aleksandra-golovina/ (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/149895 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3092400 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3325746 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3343229 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3092572 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3095147 (дата обращения 03.11.2025)

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения 03.11.2025)

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения 03.11.2025)

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения 03.11.2025)

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения 03.11.2025)

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo/maskarad-v-aleksandrinskom-teatre-ot-pervogo-do-poslednego/ (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3215536 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3215206 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3216066 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3058990 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3288525 (дата обращения 03.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7.DSC_0007.jpg (дата обращения 03.11.2025)

https://antiquearena.com/lot/84734?auction_item_id=193 (дата обращения 03.11.2025)

https://bigenc.ru/c/biomekhanika-teatral-naia-38898c (дата обращения 07.11.2025)

https://vkvideo.ru/@protheatre (дата обращения 07.11.2025)

https://mydecor.ru/news/art/vystavka-k-150-letiyu-vsevoloda-meierkholda-v-centre-zotov/ (дата обращения 07.11.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/66906 (дата обращения 07.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3289262 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3289191 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/persons/63928 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/169809 (дата обращения 03.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3289006 (дата обращения 03.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/vossozdanie-epohi-v-spektakle-dama-s-kameliyami-1934/ (дата обращения 07.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/vossozdanie-epohi-v-spektakle-dama-s-kameliyami-1934/ (дата обращения 07.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3061650 (дата обращения 07.11.2025)

https://theatre-museum.ru/exhibit/3061650 (дата обращения 07.11.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/232540/ (дата обращения 07.11.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/232536/ (дата обращения 07.11.2025)

https://oralhistory.ru/talks/orh-231 (дата обращения 07.11.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/197712/ (дата обращения 07.11.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/209649/ (дата обращения 07.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/16-marta-1930-goda-95-let-so-dnya-premery-spektaklya-banya/ (дата обращения 07.11.2025)

https://rg.ru/2025/08/12/istoriia-teatra-v-rossii-razvitie-kliuchevye-etapy-i-znachimye-imena.html#j (дата обращения 07.11.2025)

https://dommeyerholda.ru/100-let-so-dnya-premery-spektaklya-les/ (дата обращения 07.11.2025)

https://www.litfund.ru/auction/495/80/ (дата обращения 07.11.2025)

https://tavrida-museum.ru/iskusstvo-obrashhennoe-v-budushhee-ilya-selvinskij-v-teatre-mejerholda/ (дата обращения 07.11.2025)

https://www.litfund.ru/auction/495/65/ (дата обращения 07.11.2025)

https://www.litfund.ru/auction/495/65/ (дата обращения 07.11.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/21964/ (дата обращения 07.11.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/9067 (дата обращения 07.11.2025)