Новгородская школа иконописи XII–XVI вв.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Контекст 3. Условность. Возникновение нового течения 4. Трансформации и неоднородность 5. Окончательный упадок 6. Заключение 7. Библиография 8. Источники изображений

Концепция

Несмотря на отсутствие сегодня явной приверженности традиционному теоцентризму, тема религии и искусства в современном культурном пространстве продолжает существовать в синкретическом единстве. Общество не исчерпало своей заинтересованности к сакральному опыту и его визуальной рефлексии, а процесс переосмысления духовного напоминает об исторических трансформациях в культуре, где изменялось не только визуальное воплощение святых образов, но и отношение к религии в целом.

Новгородская школа XII–XVI веков — один из исторических примеров, показывающих, как иконопись являла собой сложное взаимодействие канонической традиции, в рамках которой символически насыщенные, условные образы святых, призванные нести универсальное духовное послание, уживались с некой творческой свободой мастеров, ведь со временем, в контексте определённых тем, появилась возможность субъективного отношения и художественного поиска.

фрагмент иконы «Святой Георгий», двусторонняя икона, начало XII в.

В этом исследовании предполагается проследить изменения художественного языка новгородской школы в контексте проявления авторского начала в иконописи и трансформации религиозного сознания общества.

фрагмент иконы «Богоматерь Одигитрия», двусторонняя икона, начало XII в.

В эпоху Средневековья иконопись была отчасти связана с анонимностью, что отражало специфические художественные константы того времени: внимание уделялось не личности художника, а содержанию и духовной значимости его произведений. Для создания икон зачастую использовались «подлинники» — богословское учение о каноничности иконы накладывало строгие требования, сформированные в древних текстах и церковных соборах, которые определяли иконографию, символику и детальные инструкции по композиции, цветовой гамме и элементам, необходимым для каждого сюжета, что служили ориентиром для иконописцев.

Все элементы образа — жесты, цвета, свет — имели сакральный смысл и понимались как языковые знаки единой системы. Икона рассматривалась как «написанное учение», визуальное слово, призванное не только передавать сказание о святых, но служить духовным средством для постижения веры. Несмотря на коллективный характер работ, в творчестве новгородской школы можно отследить продолжение процесса зарождения «авторства» — в форме вариативности, эмоционального насыщения, смелых композиционных решений, что и создаёт уникальный художественный язык, узнаваемый среди икон той эпохи.

Контекст

Новгородская школа сформировалась на фоне многогранного историко-культурного и религиозного окружения одного из крупнейших политических, экономических и духовных центров Древней Руси — Великого Новгорода. Византинизирующее художественное течение, доминировавшее здесь ранее, к XIII веку уже не сохраняло своей первозданной чистоты, трансформируясь и адаптируясь к местным условиям.

Ранние новгородские иконы до некоторого времени оставались неизвестные, а те, которое попали в коллекции, могли иметь неправильную датировку и атрибуцию. Изучение памятников XIII–XIV вв. начало своё распространение в советское время, благодаря собиранию произведений древнерусского искусства и участии сотрудников Новгородского музея. Одним из важных исследовательских аспектов в этой области стала публикация работы В. Н. Лазарева «Искусство Новгорода», где автор переосмысляет и систематизирует весь накопленный материал.

Произведения начала формирования новгородской школы являют собой важный источник для изучения развития русской живописи, наглядно демонстрируя постепенные изменения византийских канонов, их растворение в самобытности образовавшегося позднее локального стиля новгородской иконописи.

Самое раннее из известных русских произведений станковой живописи — икона Петра и Павла, около середины XI века. Из-за плохой сохранности проблематично сделать определенные выводы об авторстве.

«Апостолы Петр и Павел», середина XI в.

«Устюжское Благовещение», вторая половина XII в.

«В монументальных фигурах архангела Гавриила и Марии чувствуется основательное знание автором иконы современных ему образцов византийской живописи. Хотя фигуры несколько грузны, чем они отличаются от изображений на чисто греческих иконах, им свойственна строгая пропорциональность. Моделировка лиц отличается особой мягкостью. Колорит „Устюжского Благовещения“ отличается в целом известной сумрачностью, что вообще типично для икон домонгольского времени.»

Академик В. Н. Лазарев

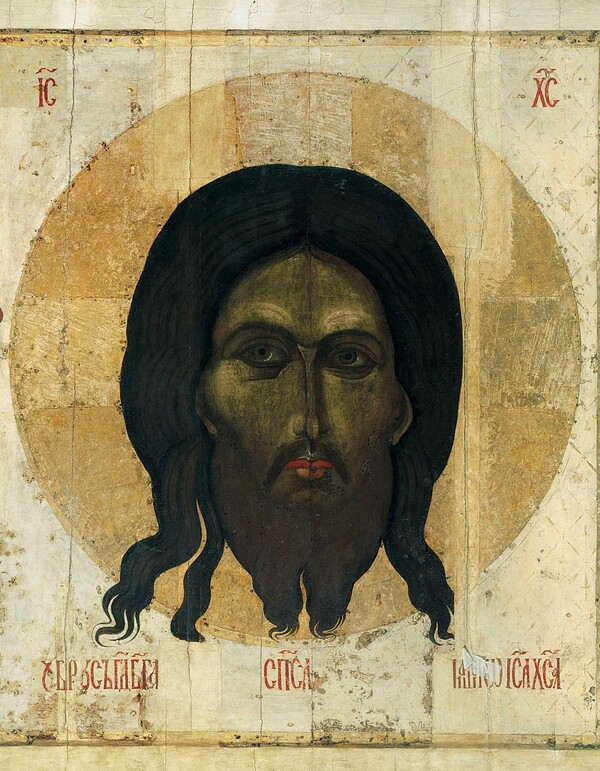

Двухсторонняя икона второй половины XII века «Спас Нерукотворный», на обороте которой представлено «Прославление креста», выполненное в совсем иной манере, чем изображение на лицевой стороне — в свободной и широкой, с многокрасочной палитрой.

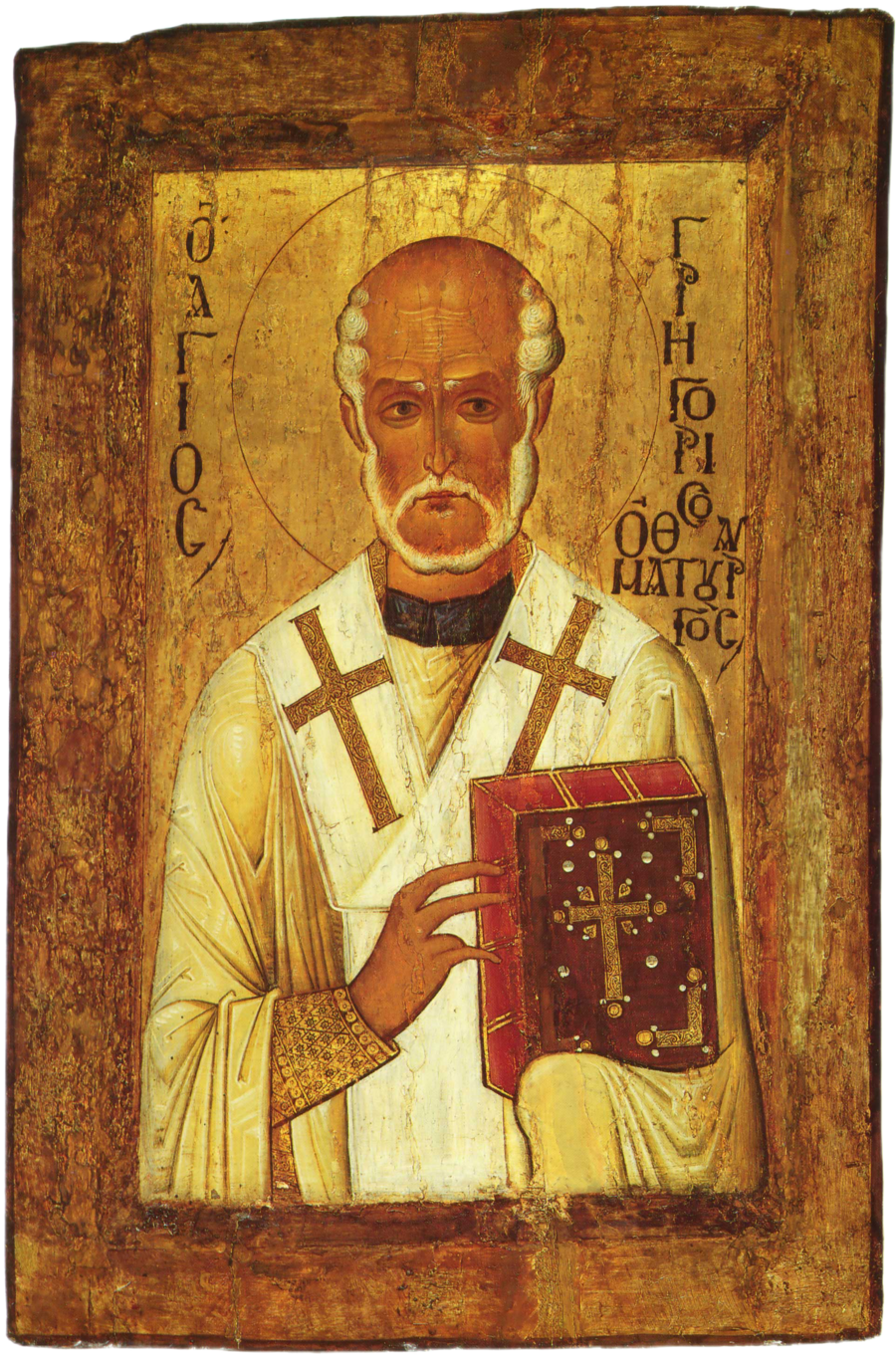

«Григорий Чудотворец», Византия, вторая половина XII в. «Николай Чудотворец с избранными святыми», XII век — средник, XIII век — поля «Николай Чудотворец», середина XIII в.

Несмотря на ещё сильное воздействие византийской школы, уже в XII веке в Новгороде начинает постепенно формироваться свое видение возможностей изображения святых, отличающееся большей пластической свободой и живостью линий, но в образах которых всё ещё видны принципы византийской иконописи.

Это можно объяснить не столько переосмыслением религиозного сознания и опыта, сколько социальными изменениями: усилением роли посадников в городе, ростом влияния местного боярства и торгово-ремесленных кругов, что начинало содействовать развитию самобытной новгородской культуры.

«Ангел Златые Власы», вторая половина XII в.

Условность. Возникновение нового течения

В начале XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами, а Киев был завоеван и разрушен монголо-татарами, произошёл значительный разрыв между двумя странами, что повлияло на возникновение возможности для большего усиления локальных стилистических особенностей, в частности в иконописи.

Параллельно ещё не ослабевавшей византийской традиции, появляется новое художественное течение — проявляются упрощенные формы, теряя тонкую одухотворённость икон XII в., но вместе с тем обретая особую силу в собственной простоте.

«Мученица Ульяна», оборот иконы «Богоматерь Знамение», XIII в.

«Богоматерь Знамение», середина XII в. «Апостол Петр и мученица Наталия», оборот иконы

Использование ярких локальных цветов, четких контуров и лаконичных композиций, несмотря на кажущуюся примитивность, создавало ощутимое визуальное воздействие, помогая сосредоточить внимание на сакральном содержании.

Постепенно начинала формироваться особая манера живописи, где ключевым становилась попытка переосмысления и сочетания прежних канонических элементов с новыми, народными мотивами и эстетическими особенностями. Новгородские мастера в рамках этих образующихся стилистических условностей стремились к проявлению художественной воли в отражении действительных духовных и эстетических предпочтений.

Если отголоски влияния Византии времён XII столетия и продолжают ощущаться в некоторых памятниках, то они уже перестают быть определяющим фактором и константой для новгородских мастеров.

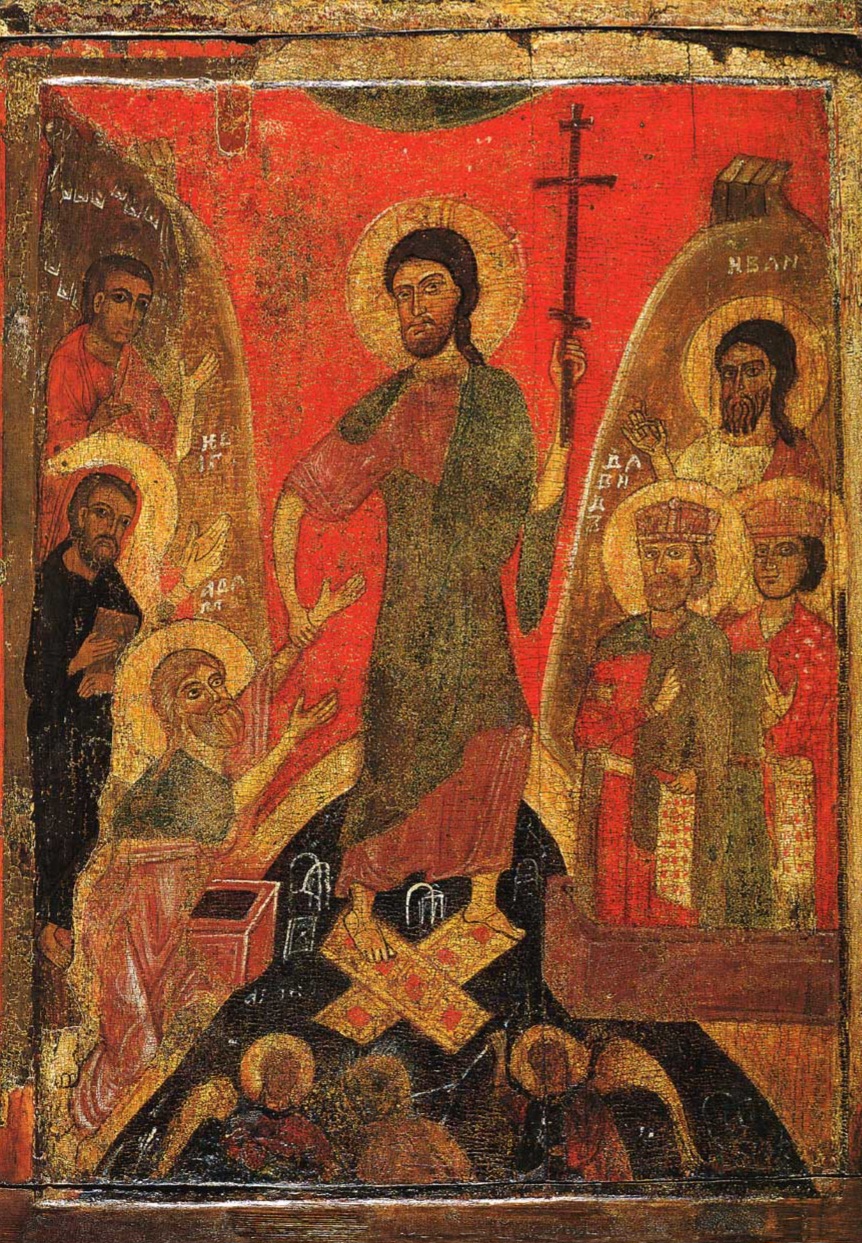

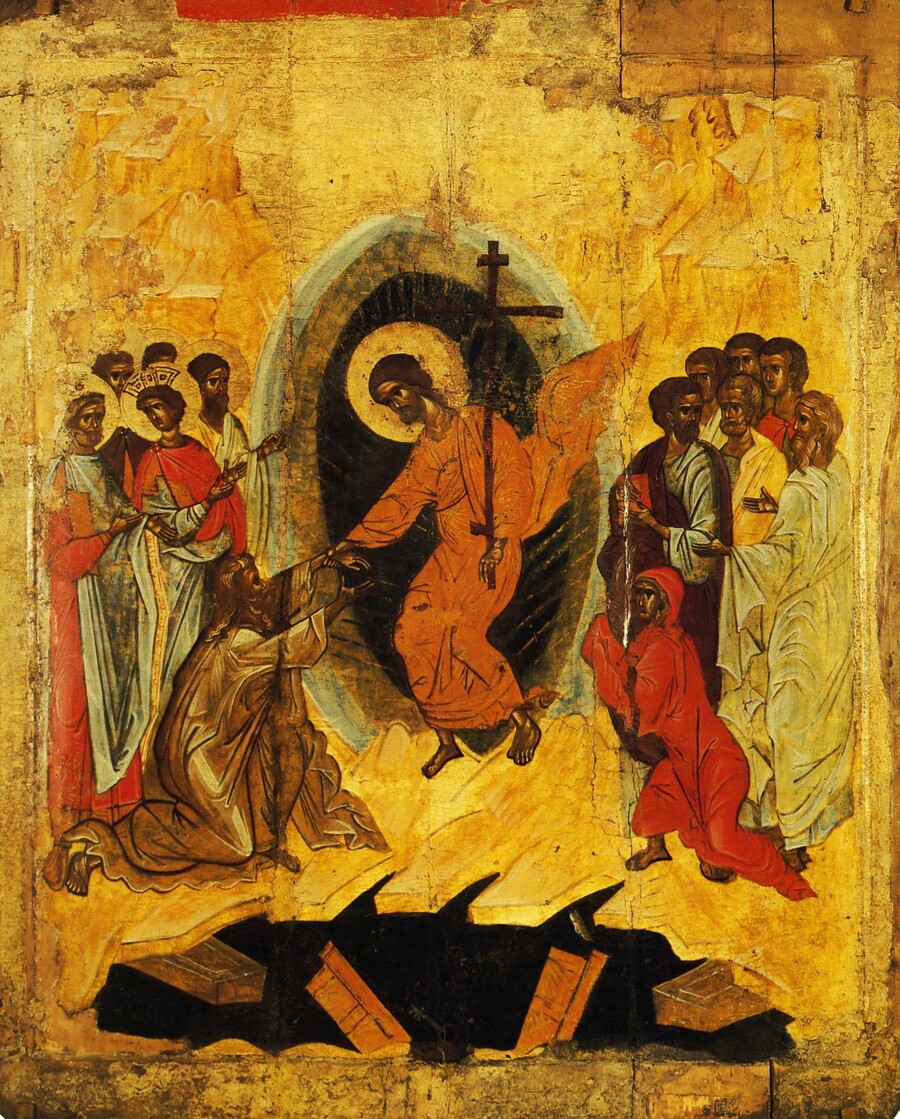

«Богоматерь на престоле, со святым Николаем Чудотворцем и апостолом Климентом», середина XIII в. «Сошествие во ад», середина XIII в. «Спас на престоле, с избранными святыми», конец XIII — нач. XIV вв.

«Царские врата с изображением Благовещения и двух святителей», последняя треть XIII в.

В XIV веке новгородская школа иконописи получает новый импульс благодаря появлению Феофана Грека — византийского мастера из Константинополя, ставшего импульсом и стимулом для на местной традиции.

Деталь фрески «Христос Пантократор», Феофан Грек, около 1378 г.

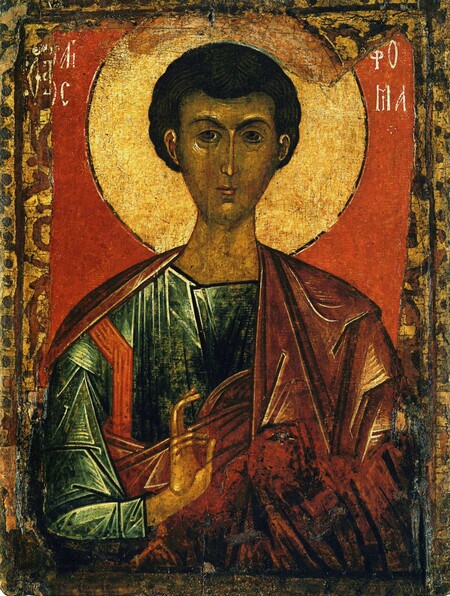

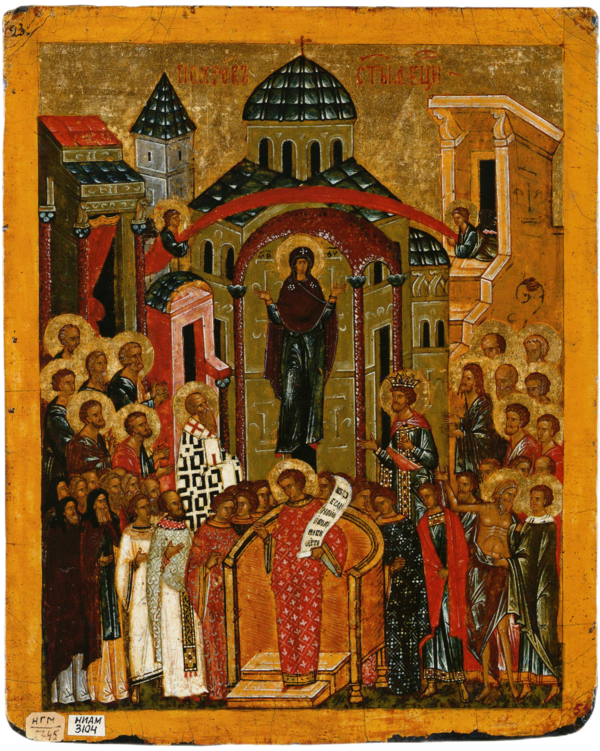

«Апостол Фома», 60-е годы XIV века «Покров Богоматери», около 1399 года

Трансформации и неоднородность

В XIV–XV веках новгородская иконопись претерпевает значительные художественные трансформации, в которых ярко проявляются две основные традиции: архаическая, продолжающая традиции XIII века, и византийско-греческая, отличающаяся эмоциональной насыщенностью и сложной композиционной формой. Народные корни и стремление к лаконичности остаются актуальными, основные художественные тенденции этого периода характеризуются плоскостным композиционным решением, обобщенными силуэтами и яркими, чистыми цветами, близкими к естественным местным оттенкам.

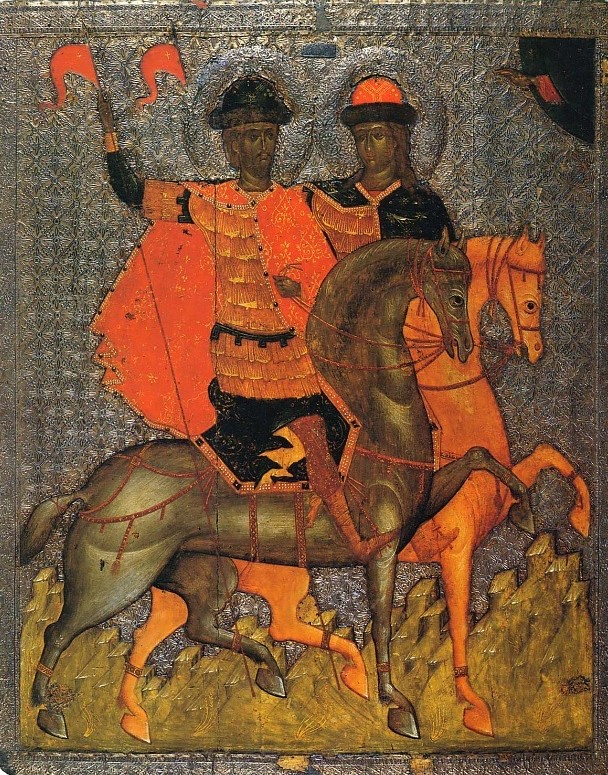

«Сошествие во ад», 70–80-е годы XIV века «Борис и Глеб», около 1377 года «Борис и Глеб», середина XIV в.

Религиозность в Новгороде на протяжении веков трансформируется, приобретая всё большие индивидуальные особенности, которые оказывают непосредственное влияние на паттерны живописных работ. В них просматривается какая-то теплая вера, личное отношение к церковным догмам, которое, однако, при этом отличается трезвостью и отсутствием метафизической глубины. Эта религиозность легко связывается с повседневной жизнью, органично впитав в себя народные мысли и чувства, отличается искренностью и импульсивностью.

«Чудо Георгия о змие», конец XIV — начало XV века «Святые Власий и Спиридоний», около 1407 года

Возможно именно поэтому религиозное искусство Новгорода так трогает своей наивной непосредственностью — его ясные и простые образы воспринимаются как отражение живой народной фантазии.

С конца XIV века стали широко распространяться иконы с образами избранных святых, которые тесно были связаны с эмоциональными переживаниями людей и проживаемым ими повседневным опытом. В отличие от абстрактных метафизических концепций или сложных аллегорий, святые на иконах становились живыми символами, отражающими наиболее значимые аспекты жизни простого человека, за счёт чего были близки и понятны каждому, несмотря на свою кажущуюся абстрактность. Они несли конкретное жизненное содержание, позволяющее людям воспринимать иконы как эмоционально насыщенное повествование о пережитом и прочувствованном.

Помимо этого, интересен для анализа феномен двухсторонних икон-таблеток из Софийского собора, которые отражают художественные поиски и мастерство новгородских живописцев на рубеже XV–XVI веков, в них усложняется тематика и композиционные принципы: от единоличных образов или немногосложных сцен на болших форматах, к XVI веку у новгородских мастеров возникает интерес к многофигурным маленьким иконам.

В таком уменьшенном формате, в первую очередь, отражается живая взаимосвязь искусства и духовной практики, ведь такая адаптация больших иконописных традиций к нуждам городской церковной жизни делает иконы функционально удобными для литургии.

Эти небольшие по размеру (около 24×19,5 см) иконы писались на холсте, натянутом на тонкие деревянные дощечки, и предназначались для размещения на аналоях в дни церковных праздников.

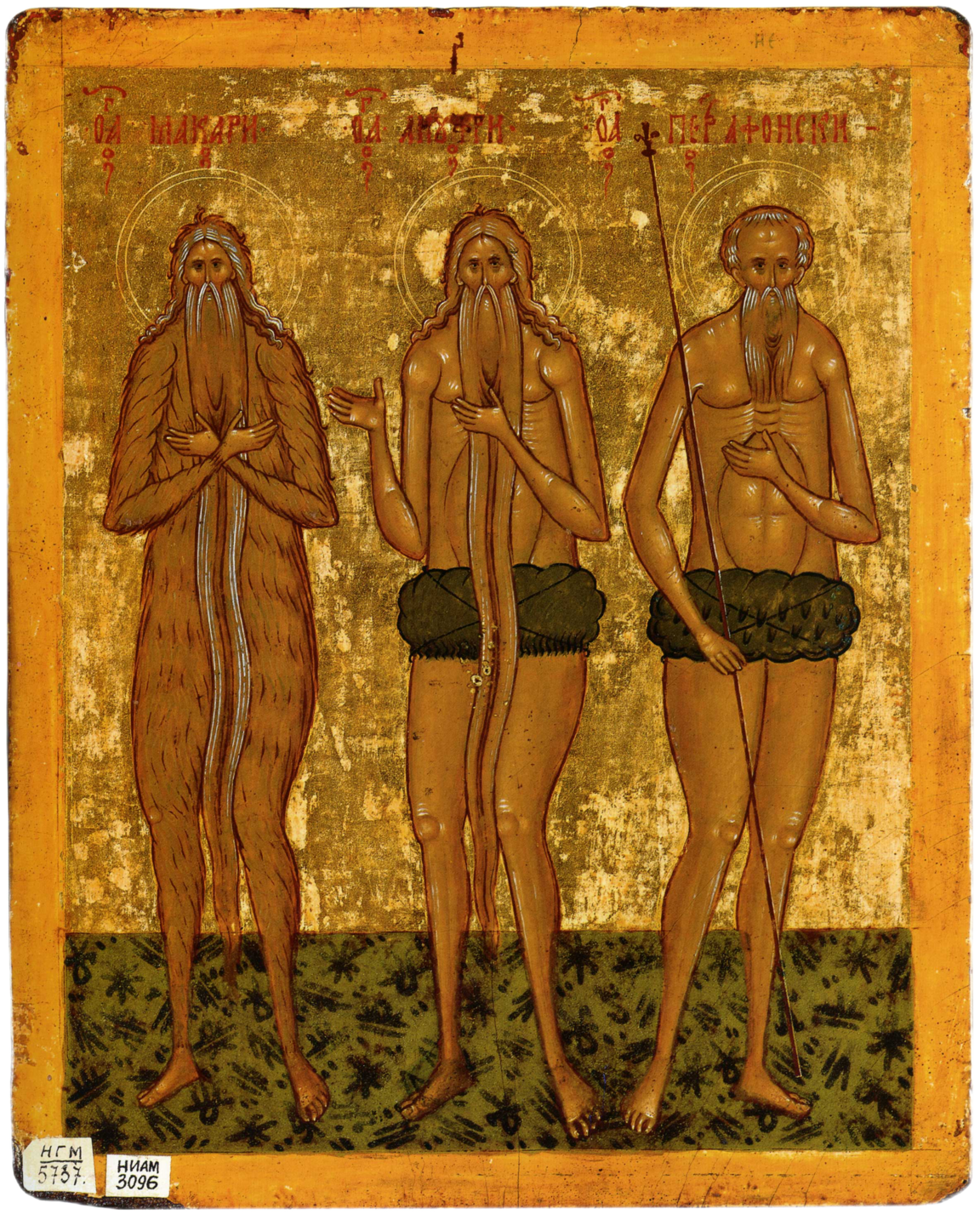

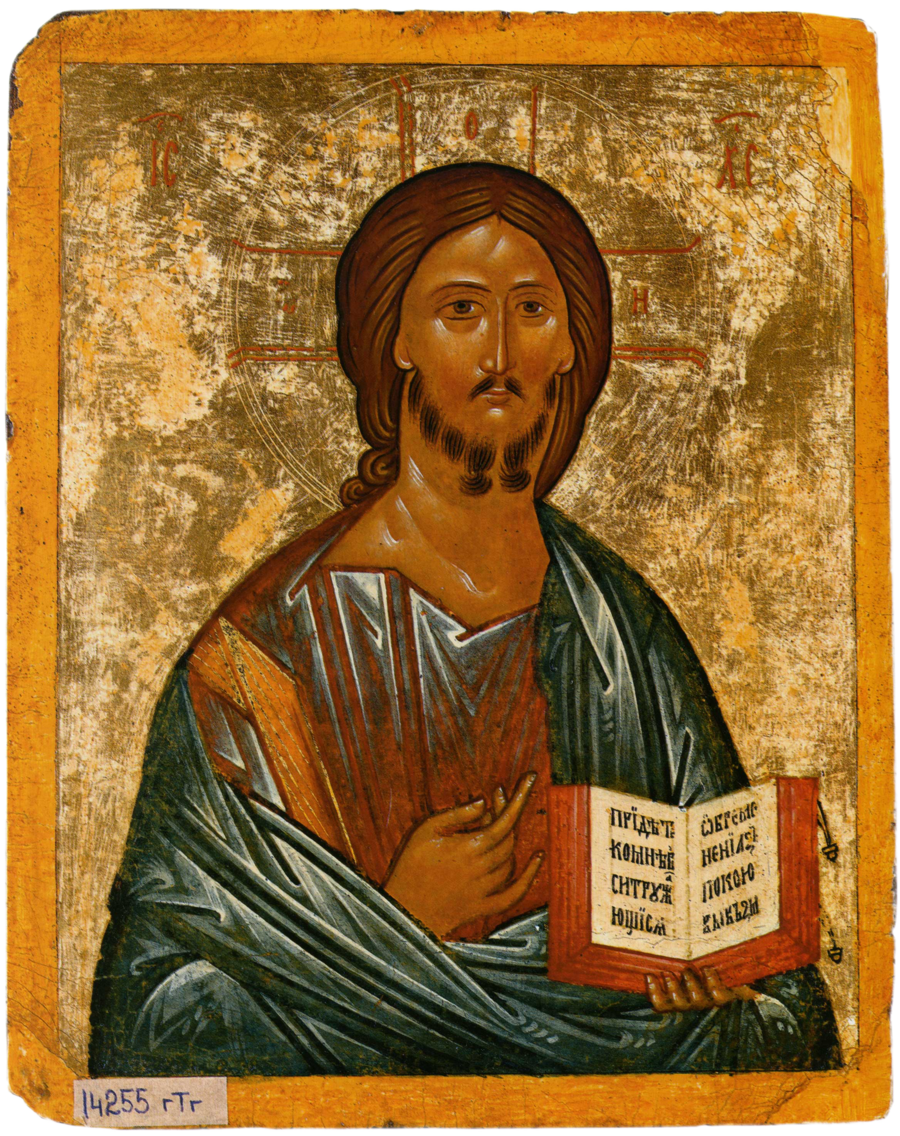

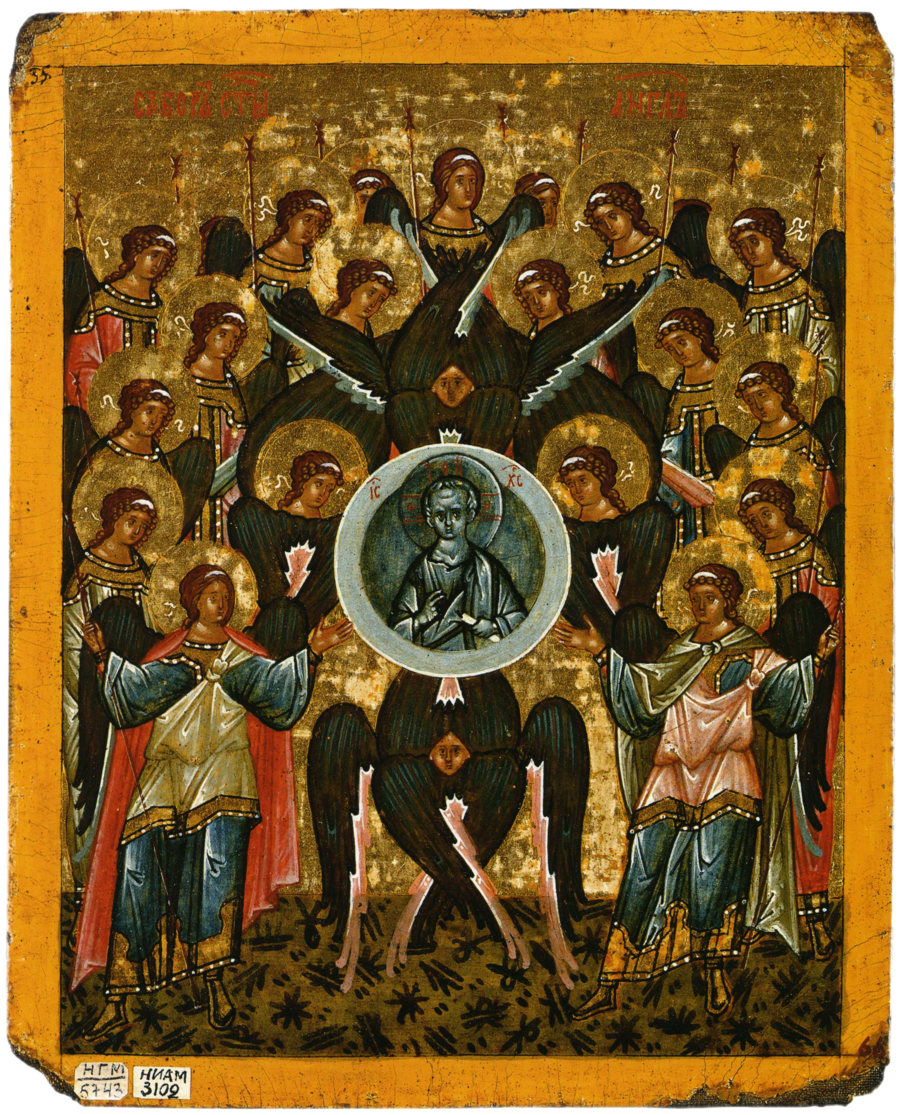

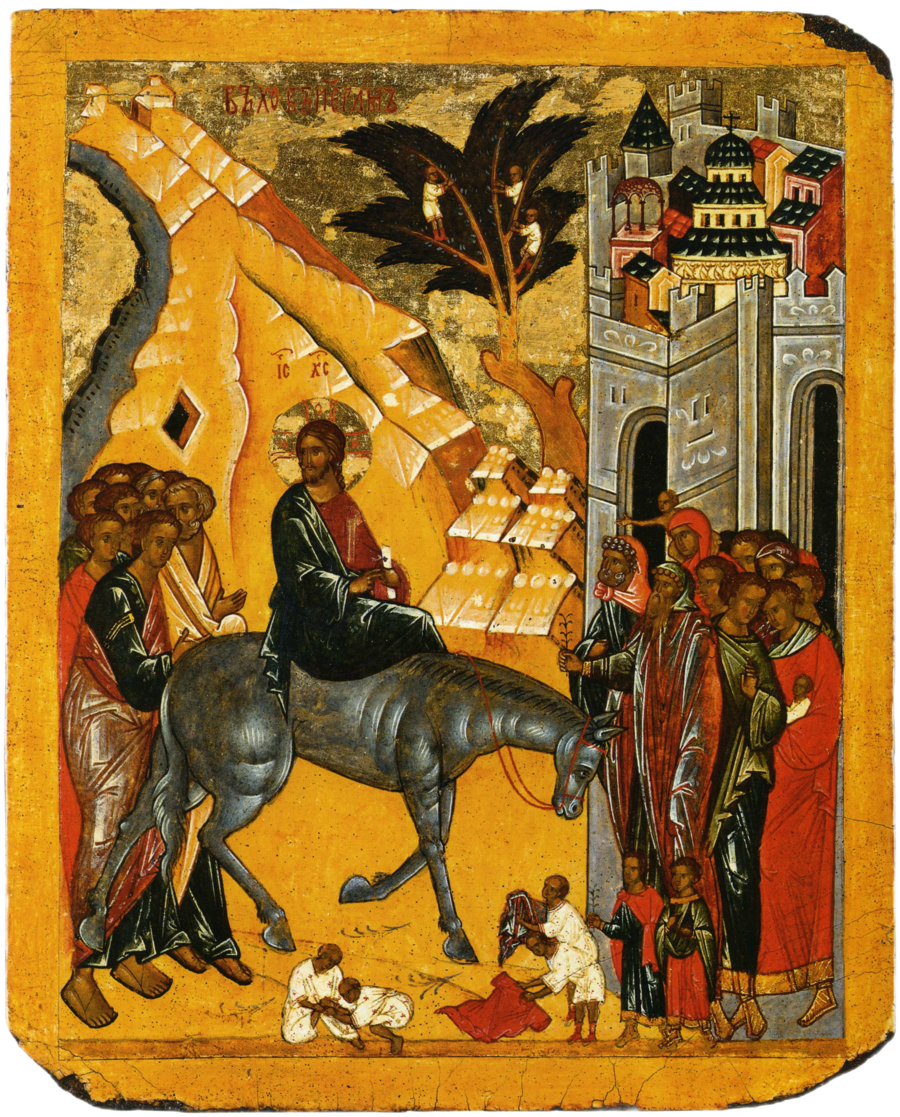

«Спас Вседержитель» «Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов» «Отшельники Макарий Египетский, Онуфрий Великий и Петр Афонский» датировка: конец XV — начало XVI вв.

Несмотря на слаженность художественных методов в отдельных таблетках, в них начинает ощущаться спад творческой энергии, поскольку отточенность форм отходит от народности к боярскому мировосприятию и их заказу. Это становится предзнаменованием приближающегося кризиса, который наступил уже в XVI веке.

«Преображение» «Вход в Иерусалим» «Собор Архангелов» датировка: конец XV — начало XVI вв.

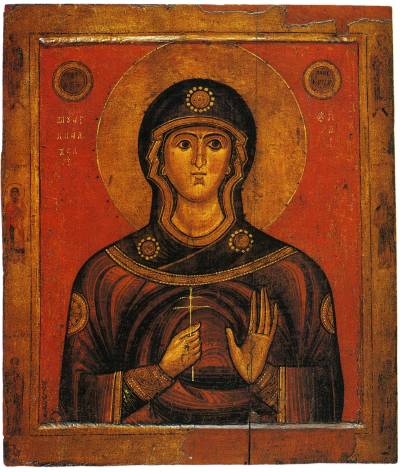

«Покров Богоматери», начало XV в. «Покров Богоматери», конец XV — начало XVI вв.

Сравнивая иконы Покрова Богоматери разных периодов, можно проследить, как изменились представления о композиции: усложнилось архитектурное окружение главной фигуры, увеличилось количество действующих лиц, фигуры которых стали более вытянутыми, а их одежды — орнаментальными, детализированными.

Из-за нового принципа наполнения пространства, простая и лаконичная сцена превращается в многофигурность с отсутствием ощущение воздуха, пустого фона.

Окончательный упадок

С 1478 года, после присоединения Новгорода к Московскому княжеству, город утратил свою независимость: подавлялись местные художественные школы из-за стремления интегрировать их в общерусскую культуру с центром в Москве, что привело к постепенному растворению самобытного новгородского искусства в московских традициях.

Дестабилизация в экономическом и политическом отношении, снижение роли Новгорода как торгового и ремесленного центра отразились на уровне и качестве заказов для иконописцев — финансирование ослабло, мастерские сокращались.

«О Тебе радуется», конец XV — начало XVI вв.

Заключение

Новгородская иконопись — важный пример художественной самобытности, который в своей сути соединяет глубокие народные традиции, религиозную духовность и уникальный авторский метод, невольно сформировавшийся на протяжении всего существования школы — обобщении форм, использование характерной пластики фигур, создании эмоционально насыщенных образов, которые вовлекают зрителя, делая их более доступными и близкими для понимания.

Выбранная для анализа тема оказалась феноменом, который раскрывается через призму творческой индивидуальности её мастеров, что делает её одним из важнейших достижений русского средневекового искусства, чья ценность не исчерпывается историческим периодом и продолжает влиять на понимание русской иконописной традиции.

Лазарев В. Н. Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески / В. Н. Лазарев. — URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=121&chap=6&ch_l2= (дата обращения: 17.11.2025).

Культурно-философские особенности появления и формирования русской иконописной школы // Cyberleninka.ru. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturfilosofskie-osobennosti-poyavleniya-i-formirovaniya-russkoy-ikonopisnoy-shkoly (дата обращения: 17.11.2025).

Личность иконописца: противоречие в определении или основа творчества // Cyberleninka.ru. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-ikonopistsa-protivorechie-v-opredelenii-ili-osnova-tvorchestva/viewer (дата обращения: 18.11.2025).

Лифшиц Л. И. Монументальная живопись Новгорода XIV–XV веков. — М.: Искусство, 1987. — 528 с.: ил. — URL: https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=192 (дата обращения: 20.11.2025).

Новгородская школа иконописи // Gallerix.ru. — URL: https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--novgorod-school-icon-painting/ (дата обращения: 20.11.2025).

Фрагмент иконы «Святой Георгий», двусторонняя икона, начало XII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=428) (дата обращения: 19.11.2025).

Фрагмент иконы «Богоматерь Одигитрия», двусторонняя икона, начало XII в. (https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT/10143?index=13) (дата обращения: 19.11.2025).

«Апостолы Петр и Павел», середина XI в. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_и_Павел_(икона_Софийского_собора_в_Новгороде)/media/Файл: Ancient_icon_of_sts_peter_& _paul.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

«Устюжское Благовещение», вторая половина XII в. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Устюжское_Благовещение/media/Файл: Благовещение_Устюжское_-_Google_Art_Project.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

«Спас Нерукотворный», ок. 1100 г. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Нерукотворный_(новгородская_икона_XII_века)/media/Файл: Christos_Acheiropoietos.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

Оборот («Прославление креста») (https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Нерукотворный_(новгородская_икона_XII_века)/media/Файл: Спас_Нерукотворный, деталь-оборот(Прославление_креста.)-_Google_Art_Project.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

«Григорий Чудотворец», Византия, вторая половина XII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=3655) (дата обращения: 19.11.2025).

«Николай Чудотворец с избранными святыми», XII век — средник, XIII век — поля (https://ru.wikipedia.org/wiki/Поясной_Николай_Чудотворец_с_избранными_святыми/media/Файл: Saint_Nikolas_XII_c.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

«Николай Чудотворец», середина XIII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=446) (дата обращения: 19.11.2025).

«Ангел Златые Власы», вторая половина XII в. (https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/drzh_2115/index.php) (дата обращения: 19.11.2025).

«Мученица Ульяна», оборот иконы «Богоматерь Знамение», XIII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=516) (дата обращения: 19.11.2025).

«Богоматерь Знамение», середина XII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=191) (дата обращения: 19.11.2025).

«Апостол Петр и мученица Наталия», оборот иконы (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=536) (дата обращения: 19.11.2025).

«Богоматерь на престоле, со святым Николаем Чудотворцем и апостолом Климентом», середина XIII в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5975) (дата обращения: 19.11.2025).

«Сошествие во ад», середина XIII в. (https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=8036&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) (дата обращения: 19.11.2025).

«Спас на престоле, с избранными святыми», конец XIII — нач. XIV вв. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=821) (дата обращения: 19.11.2025).

«Царские врата с изображением Благовещения и двух святителей», последняя треть XIII в. (https://www.icon-art.info/hires.php?type=1&id=537) (дата обращения: 19.11.2025).

Деталь фрески «Христос Пантократор», Феофан Грек, около 1378 г. (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spas_na_Ilyine_-_Christ_Pantocrator_01.jpg) (дата обращения: 19.11.2025).

«Апостол Фома», 60-е годы XIV века (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=557) (дата обращения: 19.11.2025).

«Покров Богоматери», около 1399 года (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=559) (дата обращения: 19.11.2025).

«Сошествие во ад», 70–80-е годы XIV века (https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/soshestvie_vo_ad_konec_xiv_veka_drzh_2664/) (дата обращения: 19.11.2025).

«Борис и Глеб», около 1377 года (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=561) (дата обращения: 19.11.2025).

«Борис и Глеб», середина XIV в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=797) (дата обращения: 19.11.2025).

«Чудо Георгия о змие», конец XIV — начало XV века (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=563) (дата обращения: 19.11.2025).

«Святые Власий и Спиридоний», около 1407 года (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=562) (дата обращения: 19.11.2025).

Таблетки из собора Св. Софии в Новгороде (https://www.icon-art.info/group.php?grp_id=4) (дата обращения: 20.11.2025).

«Покров Богоматери», начало XV в. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=184) (дата обращения: 20.11.2025).

«О Тебе радуется», конец XV — начало XVI вв. (https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=819) (дата обращения: 20.11.2025).