Линия и пятно в композициях Эгона Шиле

Концепция

Эгон Шиле — один из самых тонких художников-графиков конца XIX — начала XX века. За меньше, чем сорок лет своей жизни, он успел оставить богатое творческое наследие. Манера Шиле выделяется своей выразительностью, эмоциональностью и экспрессивностью. Его стиль характеризуется большим вниманием к линейному построению фигур, пластичными формами и интенсивной цветовой гаммой, создающей ощущение напряженности и драматизма [1].

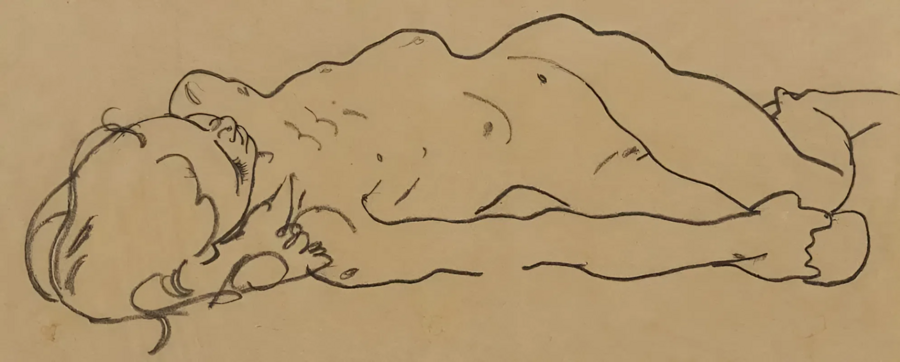

Эгон Шиле, Лежащая обнажённая, 1918

Искусствовед Олег Кривцун характеризовал образы Шиле, как демонстрирующие «состояния болезненной эротики, одиночества, острой тревоги, экзистенциального тупика» [2]. Его изображения обнажённого тела являются одними из самых тонких образов человеческой открытости и уязвимости. В нашем исследовании мы обратимся к визуальной стороне его работ и попробуем проследить, как Шиле мыслит пространство листа — проще говоря, как он строит композицию. Для этого мы посмотрим, каким образом художник работает с базовыми графическими средствами, задающими композицию, а именно с линией и пятном. Мы проследим, как линия и пятно задают масштаб, пространственные отношения между предметами и телами, задают визуальные доминанты работы.

Цель исследования — проследить, как с помощью линии и пятна Шиле создаёт свои композиции. Мы посмотрим, каким образом художник использует эти визуальные средства по отдельности и во взаимодействии.

В начале мы рассмотрим, как Шиле работает с линией и какую роль она может играть в создании композиции. Затем проделаем то же самое с пятном. В последнем разделе нашего исследования мы посмотрим, какими способами Шиле комбинирует эти средства, и как линия и пятно взаимодействуют друг с другом. Несмотря на то, что наше исследование посвящено рассмотрению композиции преимущественно в портретах, мы будем обращаться и к натюрмортам и пейзажам Шиле, на примере которых часто ясней видны его приёмы создания композиции.

Эгон Шиле, Перевёрнутый стул, 1912

В исследовании мы будем обращаться преимущественно к графическим работам художника. Это объясняется тем, что линия и пятно — средства графические, поэтому логично будет рассматривать их на примере графики. Однако мы будем обращаться и к живописи, которая, тем не менее, мыслится художником графически: главенство линии и силуэта наблюдается во всех его картинах. Более того, большая часть художественного наследия художника представлена именно графическими работами — Шиле можно по праву назвать графиком. В нашем исследовании работ Шиле мы надеемся увидеть, как с помощью линии и пятна он создает ощущение открытости и уязвимости человеческого тела, которое ему удаётся передавать с разными настроениями — бережностью и брутальностью, нежностью и энергичностью.

Линия

Линия — основное графическое средство, с которым работает Шиле. С помощью линии он задаёт расположение тела в пространстве листа, рисует очертания фигуры.

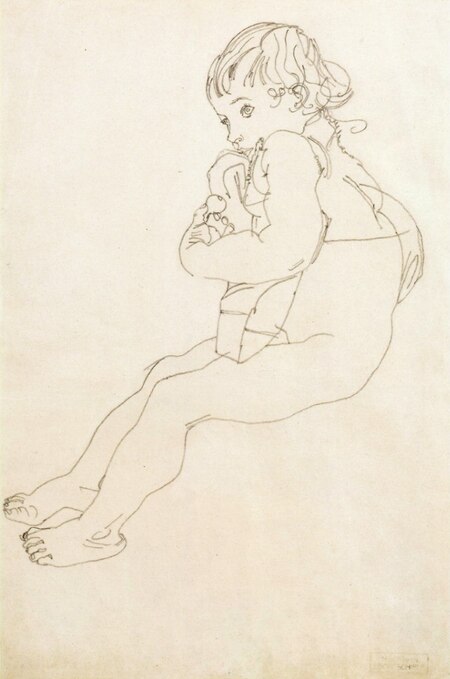

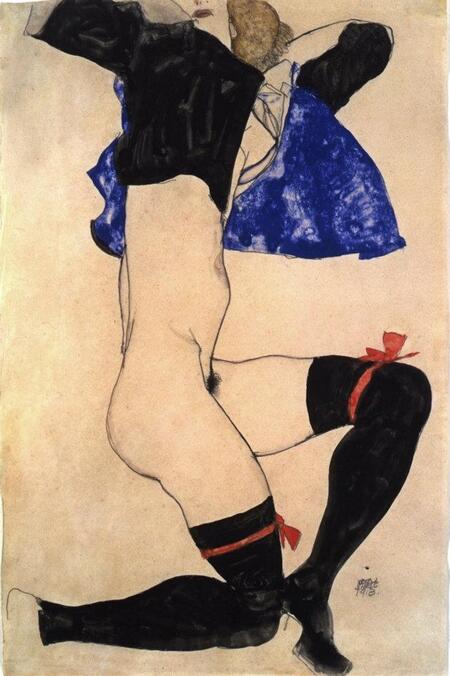

Эгон Шиле, Сидящая девушка с ожерельем, 1917 // Эгон Шиле, Обнажённая в синих чулках, 1912

На работах сверху видно, как Шиле работает с позой: он обрисовывает тело линеарно, но его линия чувственная, она бережно повторяет особенности тела модели. Также для художника интересен ракурс: он задаёт точку зрения на модель, словно заставляя зрителя подглядывать за ней именно отсюда. Важная особенность, которая сразу обращает на себя внимание — большой объём пространства, не занятого ничем. Фигуры Шиле словно существуют в пустоте: они расположены в очищенном пространстве, чтобы ничто не отвлекало взгляд от их тела.

Эгон Шиле, Лежащая одетая, 1910

Посмотрим, как на работе «Лежащая одетая» Шиле обозначает пространство. Он обрисовывает линией лишь границы одеяла, на котором лежит женщина, таким образом избавляя себя от обязанности изображать кровать целиком. Натура занимает меньшую поверхность листа, всё остальное отдано пустоте. Посмотрим на фигуры ребёнка и женщины на коленях. Шиле смещает их из центра листа наверх, таким образом предавая воздушности и лёгкости работам. Они словно подвешены в пустоте. Смещённый композиционный центр также создаёт ощущение неустойчивости, мимолётности взгляда.

Отметим, как мастерски Шиле работает с пустотой на листе. Обозначенные лишь линиями, не заполненные цветом фигуры существуют в голом пространстве, которое проникает и в них, придавая им лёгкости и прозрачности. Мы словно видим их насквозь.

Эгн Шиле, Сидящий ребёнок, 1916 // Эгон Шиле, Женщина на коленях в сером плаще, 1912

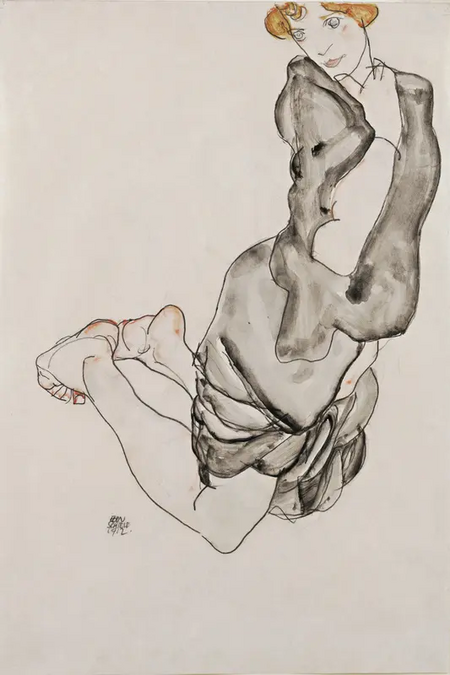

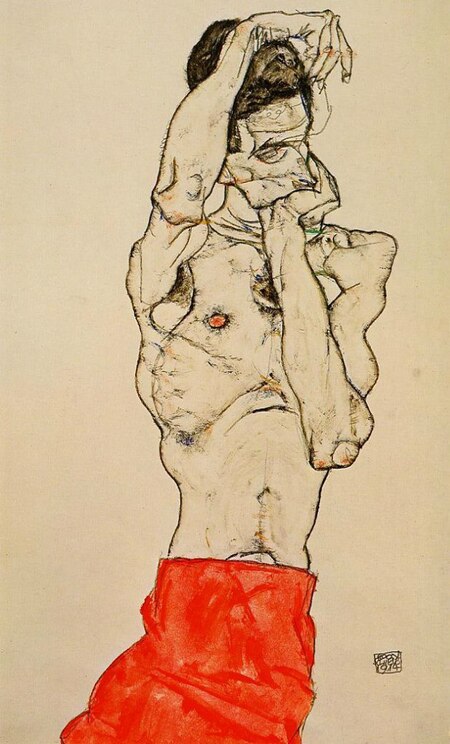

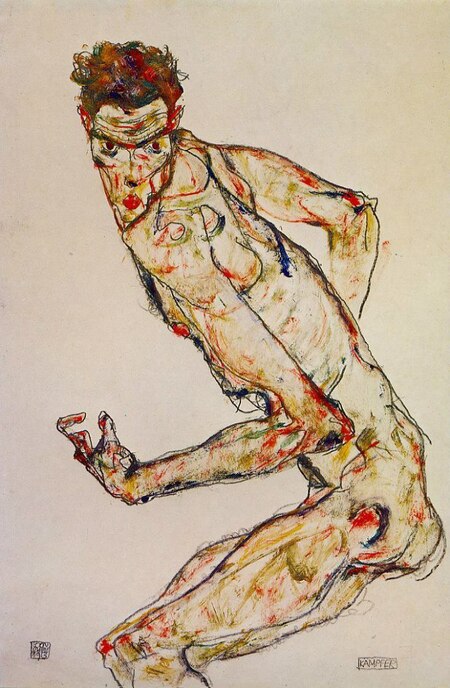

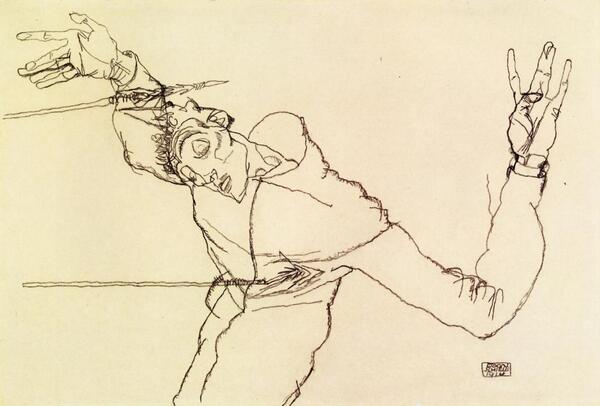

Посмотрим на мужские образы, в которых угадываются автопортреты художника. В этих двух работах мы видим более активную работу линии. Здесь линией обозначен каждая мышца тела, а очертания фигуры угловаты. Линия, задающая мускулы тела, задаёт и наш взгляд по работе, делая композицию динамичной. Мужские тела подобны эллинистическим статуям, корпус которых завёрнут хиазмом.

Эгон Шиле, Стоящий обнаженный в красной набедренной повязке, 1914 // Эгон Шиле, Борец, 1913

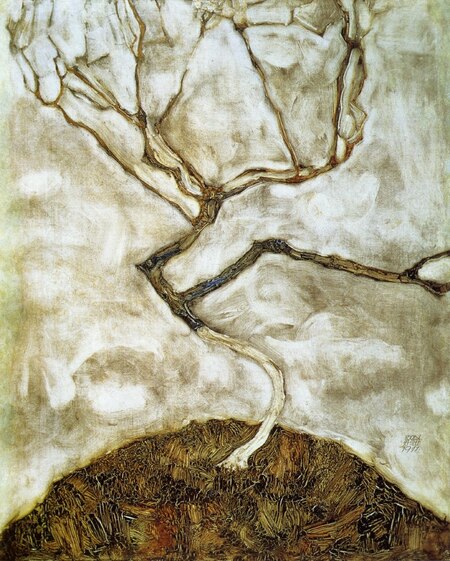

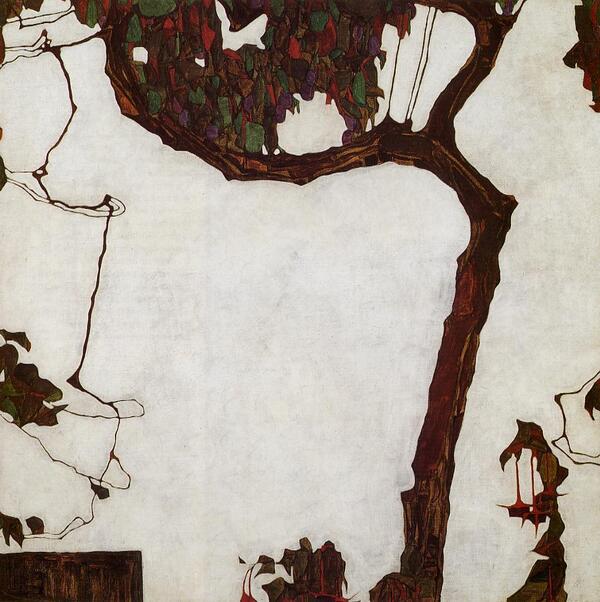

Удивительно тонкую работу с линией демонстрируют пейзажи Шиле. Линии веток деревьев и стволов изгибаются ломано и угловато. Большую часть холста снова занимает пустое пространство — здесь кажется, что это небо. Линии как бы оформляют собой пустое пространство, обозначая его место, создавая рамку для него.

Эгон Шиле, Дерево поздней осенью, 1911 // Эгон Шиле, Осеннее дерево с физалисом, 1909

Таким образом, мы увидели значимость линии для пространственного мышления работ Шиле. Линией рисуется не только тело, жест, поза, но и обозначаются границы фигуры. Обозначая границы, Шиле обозначает и пустоту — свободное от рисунка пространство. Композиции Шиле очень минималистичные, в них много воздуха и свободного места. Благодаря этому всё внимание зрителя обращается к телу. Тело как бы выступает из пустоты, представляя себя взгляду.

Пятно

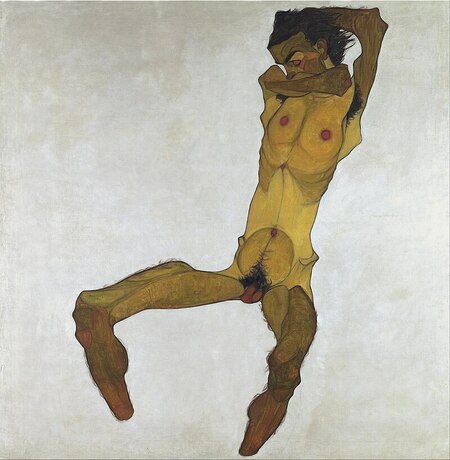

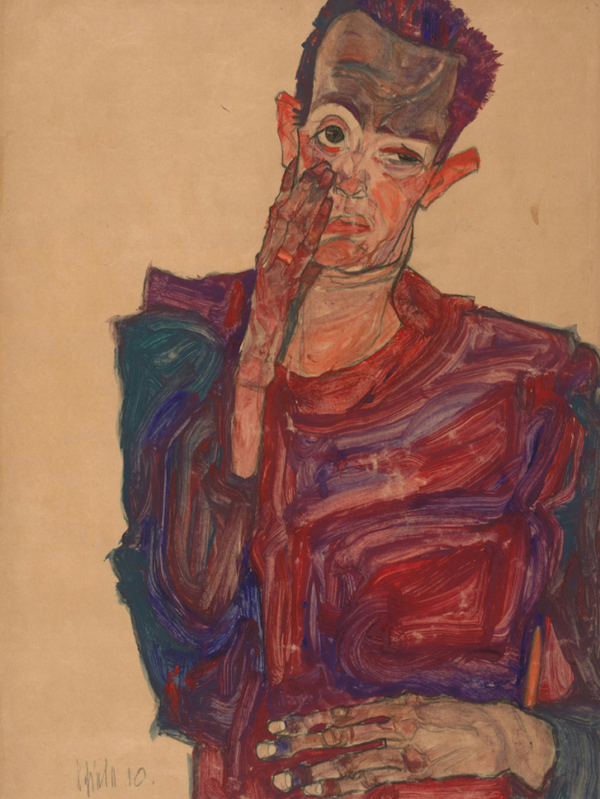

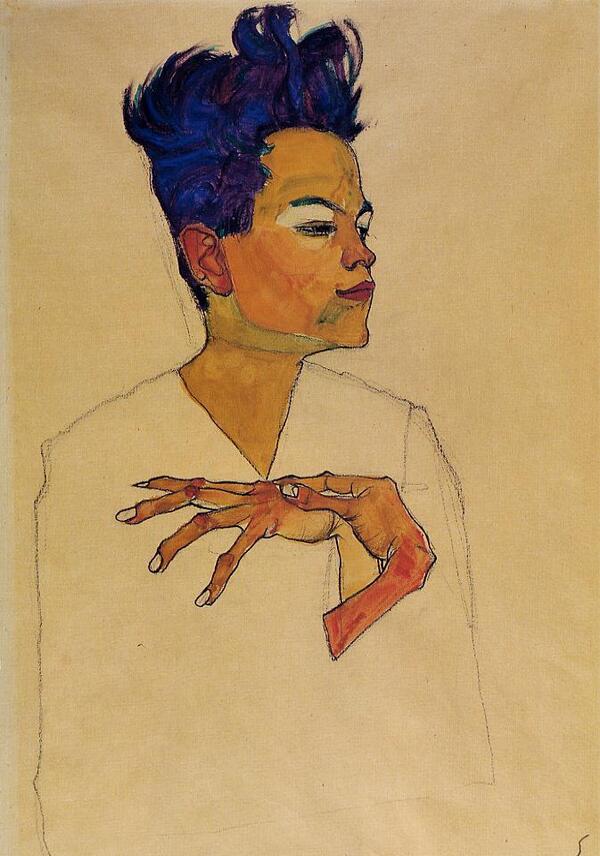

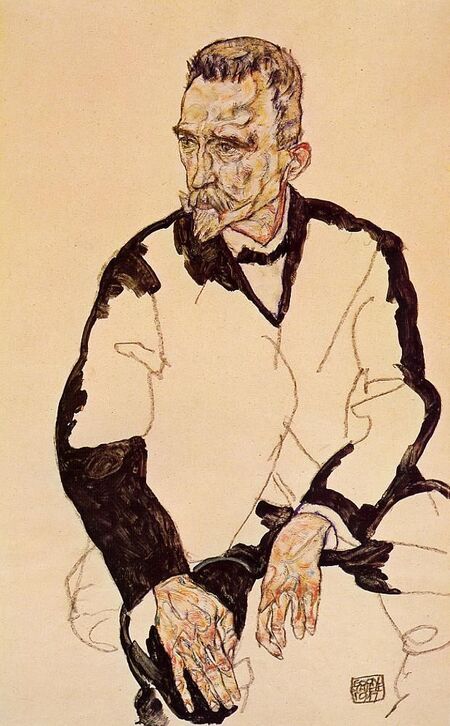

Перейдём к анализу работы с пятном. Посмотрим на две живописные работы Шиле, в которых пятно выступает основным средством изображения фигуры. На автопортрете и портрете сестры тела представляются единым силуэтом. Силуэт отделяется от фона плотным тоновым и цветовым заполнением — то есть мыслится как пятно. Фигура на автопортрете изображена сидящей, однако она сидит в пустоте — нет ничего, на что она могла бы опираться. Этот приём, вместе со смещением фигуры из центра композиции создаёт ощущение неустойчивости, раскинутости натуры в пространстве холста и перед взглядом зрителя.

Эгон Шиле, Портрет сидящего обнажённого (Автопортрет), 1910 // Эгон Шиле, Портрет Гертруды Шиле, 1909

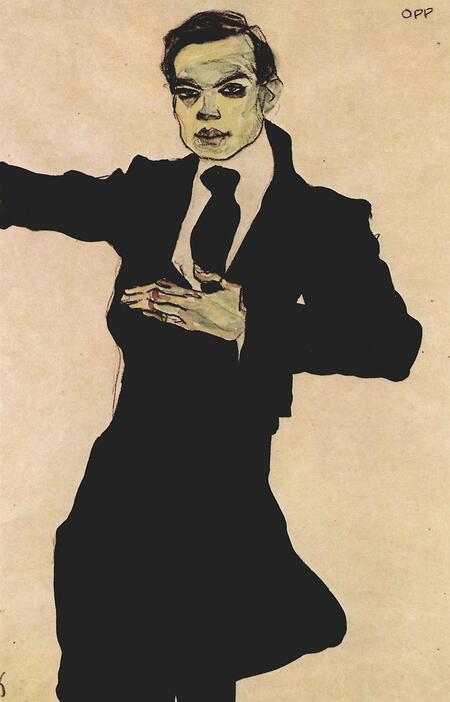

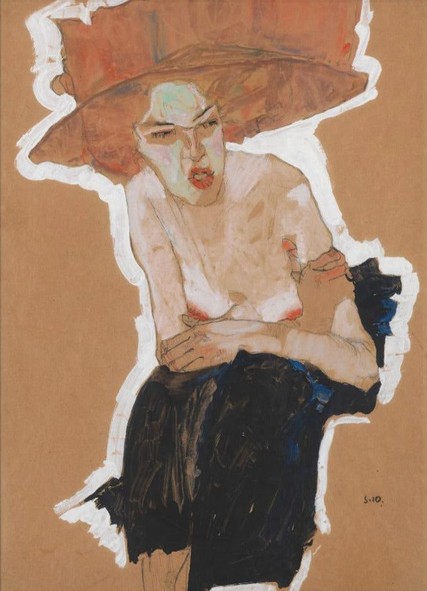

На работах снизу устойчивой цвето-тоновой доминантой является пятно одежды. Обратим внимание, что Шиле здесь использует композиционный приём, изобретённый ещё импрессионистами и так любимый Дега: он выносит часть тела за границы листа, обрезая фигуру. Таким образом пятно словно увлекает наш взгляд за рамки поверхности работы.

Решение одежды и тела пятном играет здесь важную роль: оно позволяет нам подробней рассмотреть лицо и руки человека. Простота силуэта не отвлекает взгляд от самого важного.

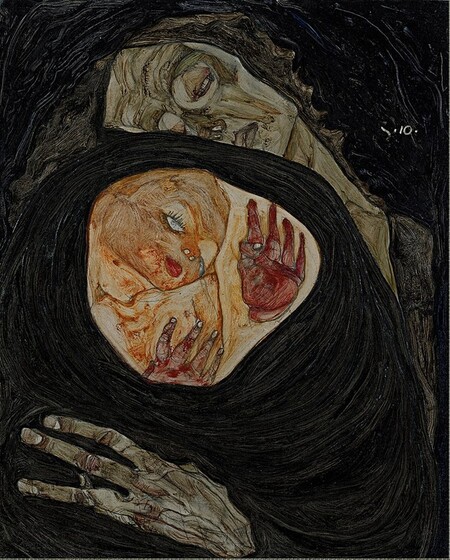

Интересной с точки зрения работы с пятном является работа «Мёртвая мать I». Здесь с помощью пятна Шиле расставляет смысловые акценты. На фоне двух больших чёрных плоскостей выделяются светлые лица матери и ребёнка. Особенно выразительным выглядит изображение ребёнка: за счёт цветового и тонового контраста она становится центром композиции. Округлое пятно, в которое заключено лицо и ручки как бы огораживает, охраняет дитя от внешнего мрачного мира.

Эгон Шиле, Мёртвая мать I, 1910

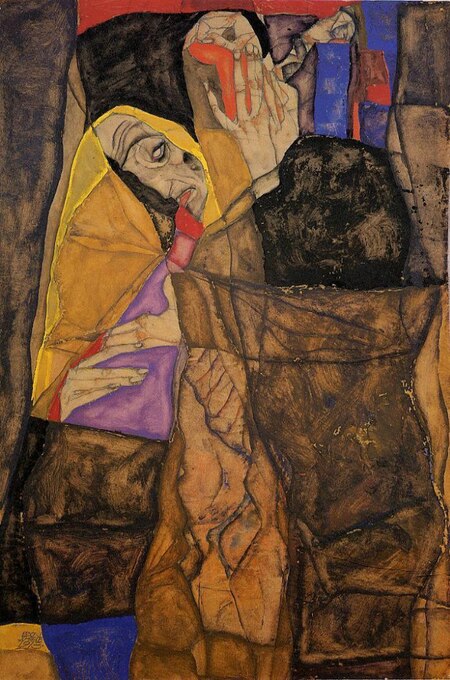

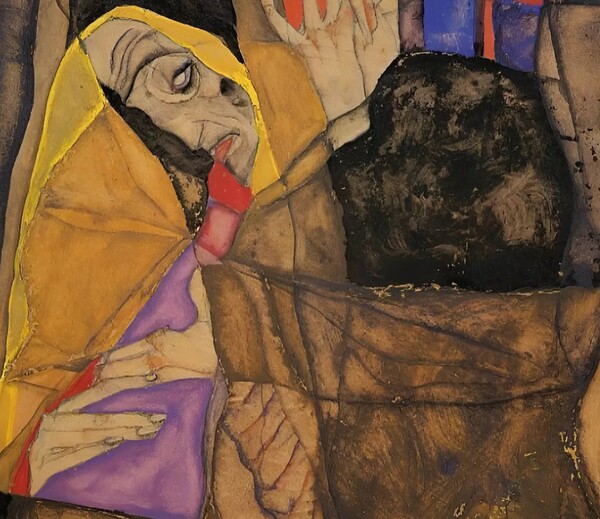

Посмотрим, как работают цветовые пятна на работах «Кардинал и монахиня» и «Пророки». Каждый предмет одежды и каждая часть тела выделена своим локальным колоритом, что сближает здесь манеру Шиле с раннеренессансным живописным мышлением. Выразительности художник добивается с помощью цветовых контрастов: красное пятно одежды кардинала — чёрное пятно одежды монахини, тёмное пятно фона — светлое пятно тела на автопортрете.

Эгон Шиле, Кардинал и монахиня, 1912 // Эгон Шиле, Пророки (Двойной автопортрет), 1911

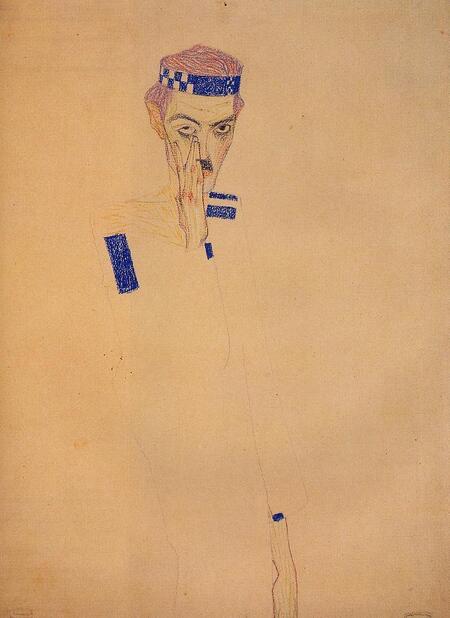

На натюрморте и мужском портрете снизу пятна словно подвешены в пространстве. На натюрморте пятном решены силуэты кувшинов, которые расположены в пустоте, словно из-под них убрали стол. На портрете синие пятна выступают ориентирами, благодаря которым мы считываем фигуру человека.

Эгон Шиле, Керамика, 1918 // Эгон Шиле, Портрет мужчины с синей лентой, 1909

Суммируя наблюдения, можно заключить, что баланс между пространством пустым и заполненным наблюдается и в работах, где главным визуальным средством является пятно. Силуэт фигуры выступает цветовым пятном на пустом фоне. Ткани одежды и фон решены локальным цветом, мыслятся как цветовые пятна. Таким образом они контрастируют с подробно прорисованными лицами и жестами героев, позволяя поставить смысловой акцент именно на них.

Взаимодействие линии и пятна

Искусствовед Иван Чечот отмечал, что «каждое тело в изображении Шиле — это и нечто косное, жесткое как камень, и нечто „прозрачное“ или, точнее, слоистое, состоящее из грубой и нежной поверхности (кожа, одежда, покрывало), обтягивающей пустоту» [3]. Если на рассмотренных нами работах в первом блоке мы действительно могли назвать тела прозрачными, то во втором блоке, когда мы наблюдали активную работу с пятном, тела были скорее плотными, не пропускающими в себя внешнее пространство.

Эгон Шиле, Женский портрет, 1914 // Эгон Шиле, Тройной автопортрет, 1913

Теперь же мы посмотрим, как Шиле соединяет два способа работы с изображением. На работах сверху видим: пятном обозначается элемент одежды, остальное тело рисуется линией. Таким образом художник создаёт цветовые акценты в линеарном построении. Яркие пятна уравновешивают собой пластически проработанные и драматически нагруженные очертания тел и лиц. На «Портрете девушки» снизу цветное пятно ткани выступает фоном для рисунка её тела. В автопортрете цвет перемещается внутрь тела, одежда же наоборот, рисуется линией. Однако, в передаче лица и жеста рук всё равно главенствует линия.

Эгон Шиле, Автопортрет с руками на груди, 1910 // Эгон Шиле, Портрет девушки, 1915

На «Автопортрете с физалисом» человеческая фигура решена единой формой. Тёмный тон одежды и волос, слитность силуэта делают фигуру композиционной доминантой работы. Однако она смещена относительно геометрического центра холста. Поэтому Шиле добавляет стебли физалиса слева от фигуры, которые пишет линеарно.

Таким образом художник создаёт баланс между фигурой и растением. Линия выступает средством, благодаря которому уравновешивается большое пятно фигуры.

Эгон Шиле, Автопортрет с физалисом, 1912

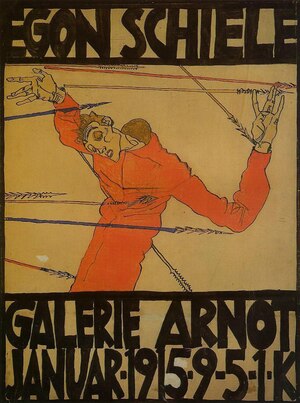

Посмотрим на две версии работы, изображающей художника в роли Святого Себастьяна. На рисунке всё тело героя нарисовано линией. Переходы плавные: из одежды продолжаются кисти рук и выступает голова на длинной шее. На плакатном варианте одежда выделяется от всего тела цветом.

Эгон Шиле, Автопортрет в роли св.Себастьяна (плакат), 1914 // Эгон Шиле, Автопортрет в роли св.Себастьяна, 1914

Интересный приём используется на работах внизу. Мы видим линию, которая вторит изгибам тела, усиливая их, делая выразительнее. При этом тела, заключённые в линию начитают работать как пятно — они смотрятся плотным слитным силуэтом. С помощь этого приёма Шиле создает рамку, которая как бы подчёркивает фигуру, одновременно выделяя её, указывая на её важность, и защищая её хрупкое тело от внешнего пространства плёнкой-оболочкой.

Эгон Шиле, Портрет Генриха Бенеша, 1917 // Эгон Шиле, Портрет Гертруды Шиле, 1910

Эгон Шиле, Лежащая полуобнажённая в красной шляпе, 1910

Интересна для нас работа «Слепой». В ней линия словно рассекает цветовые пятна, которыми обозначены ткани. Тем не менее, лицо и руки персонажа остаются не затронуты этим движением — мы ясно различаем их в этом ярко проработанном пространстве.

Эгон Шиле, Слепой, 1913

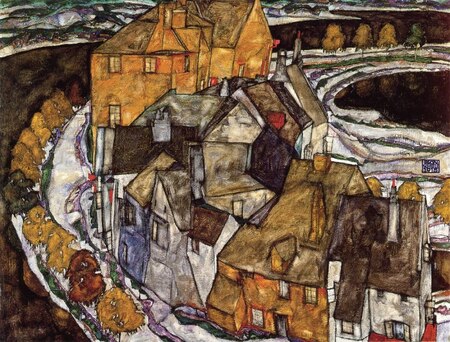

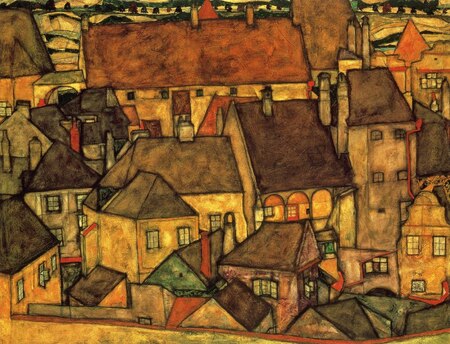

Упомянем, что таким же способом Шиле создаёт и свои пейзажи. Город состоит из цветовых геометрических пятен, заключённых в угловатую линию.

Эгон Шиле, Город на острове, 1915 // Эгон Шиле. Жёлтый город, 1914

Заключение

Рассмотрев основные приёмы, с помощью которых Эгон Шиле выстраивает композицию в своих работах, мы убедились, что возможности взаимодействия линии и пятна довольно разнообразны, однако неизменным остаётся одно: смысловой и композиционный акцент ставится на лице и руках. Каким бы не был способ сочетания двух графических средств, он всегда подчёркивает самое важное в работе — человеческую фигуру в её разных состояниях. И всё же задачи, которые выполняют линия и пятно довольно разные. Линия словно ведёт взгляд зрителя по телу, обнажая скрытые порывы и чувства. Пятно играет скорее дополняющую роль, устанавливая цветные области, из которых растёт линия, рисующая лицо и жест. Даже когда художник работает исключительно пятном — в работе с силуэтом — границы пятна всё равно задаёт линия.

Важную роль в работах Шиле играет пустота. Он очищает поверхность листа, не оставляя ничего лишнего, кроме тела, которое предстаёт перед зрителем совершенно открытым. Линия, очерчивающая границы рук, пальцев, бёдер, щек рта, манифестирует эту обнажённость и уязвимость.

Эгон Шиле, Автопортрет, 1910

Reznikova, K.V., Sitnikova, A.A., Zamaraeva, Yu.S. Three paintings by Egon Schiele: ideas about the essence of art. // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci. 2019. № 12 (7). С. 1240–1255

Кривцун О. А. Антропологическая интерпретация неклассического искусства // Сфера культуры. 2020. № 1 (1). С. 13–29

Чечот И. Эгон Шиле. Заметки в кабинете // Поэзия и критика. № 1. 1994. C. 51-62

Leopold Museum Online Collection // Сайт Leopold Museum [Электронный ресурс]. URL: https://onlinecollection.leopoldmuseum.org/en/search/?offset=0&limit=30&layout=default&artists.name=Egon+Schiele (дата обращения 18.11.2025)

Exhibition // Сайт Egon Schiele Museum [Электронный ресурс]. URL: https://www.schielemuseum.at/en (дата обращения 19.11.2025)

Works by or about Egon Schiele // Сайт Internet Archive [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/search?query=%28%28subject%3A%22Schiele%2C+Egon%22+OR+subject%3A%22Egon+Schiele%22+OR+creator%3A%22Schiele%2C+Egon%22+OR+creator%3A%22Egon+Schiele%22+OR+creator%3A%22Schiele%2C+E.%22+OR+title%3A%22Egon+Schiele%22+OR+description%3A%22Schiele%2C+Egon%22+OR+description%3A%22Egon+Schiele%22%29+OR+%28%221890-1918%22+AND+Schiele%29%29+AND+%28-mediatype%3Asoftware%29 (дата обращения 19.11.2025)