Семантика нимбов в иконографии от раннего христианства до поздней Византии

Рубрикатор

1. Концепция исследования. 2. Раннее христианство — зарождение нимба. 3. Средняя Византия — становление семантики света. 4. Поздняя Византия — мистическая интерпретация нимба. 5. Поствизантийский и переходный период — преображение нимба. 6. Вывод исследования. 7. Источники и библиография.

Концепция

Образ нимбов в христианском искусстве кажется на первый взгляд простой. Круг света вокруг головы святого узнаваем всеми. Однако именно через этот круг можно понять, как в искусстве развивалось представление о святости, о природе света и о соединении человека с Богом. Нимб — это не просто декоративный элемент, это ещё и Божественное присутствие, видимая форма невидимого света.

Мне показалось важным рассмотреть, как менялось значение нимба с течением времени. От первых изображений в катакомбах, где христиане ещё боялись использовать языческие символы, до поздневизантийских икон, где нимб превращается в знак нетварного фаворского света. Через анализ можно увидеть, как визуальный язык икон отражает развитие богословской мысли.

Как изменялся смысл и функция нимба в христианской иконографии, и как эти изменения отражают развитие богословского понимания света в культуре Византии?

Надо отметить, что христианские художники не создавали этот символ на пустом месте. Изучая историю искусства, можно увидеть, что подобные сияния вокруг головы божеств или правителей встречались и в античной традиции, и в культурах Древнего Востока. Например, в римской имперской иконографии нимб мог подчеркивать сакральный статус императора. Раннехристианские общины, существовавшие в этой культурной среде, творчески переосмыслили наследие, наполнив старую форму совершенно новым содержанием. То, что для язычника было символом земной власти или солнечного сияния, для христианина стало знаком святости, исходящей от единого Бога.

Настоящий перелом в понимании нимба произошел во времена иконоборческих споров. Эта жесткая богословская полемика заставила защитников икон сформулировать очень важную мысль: икона изображает не невидимую и непостижимую сущность Бога, но Его энергию в мире, человеческую природу святого. В этом новом контексте нимб приобрел ключевую роль — он стал зримым доказательством этого преображения. Он превратился из статичного знака в динамичный символ святости, преображающей тварную природу человека.

Гипотеза заключается в том, что нимб прошёл путь от простого знака славы и божественного авторитета к выражению нетварного света — символу духовного опыта. Сначала он служил внешним признаком святости, затем стал самостоятельным образом света, который не столько освещает, сколько исходит изнутри, выражая присутствие Божественной силы.

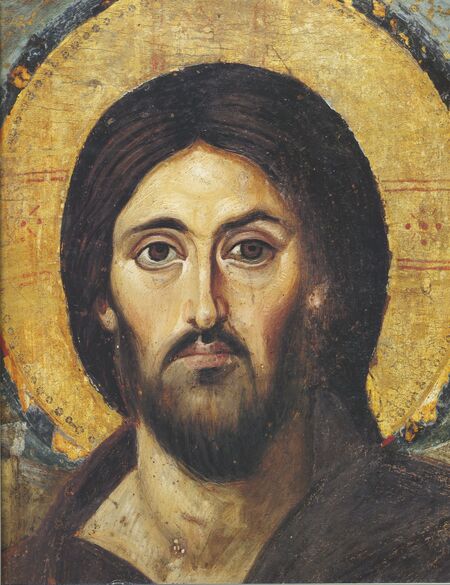

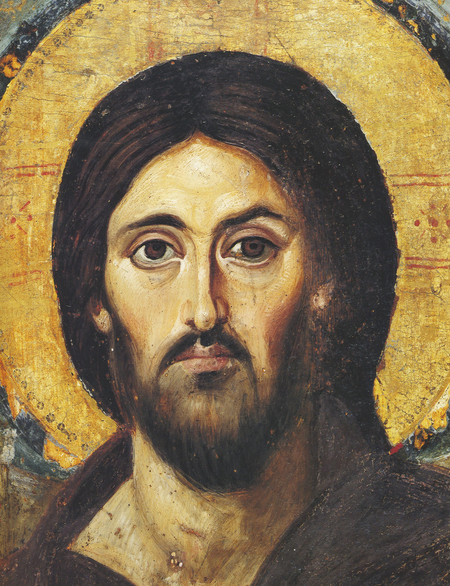

Христос Пантократор / середина VI века // Спас Нерукотворный / XII век

Отбор материала основан на хронологическом подходе. В исследование включены фрески, мозаики и иконы IV–XV веков из Рима, Равенны, Константинополя, Синая, Афона, Киева и Новгорода. Все изображения объединяет то, что нимб играет не второстепенную, а смыслообразующую роль в композиции. Отбор произведений направлен на то, чтобы показать переход от материального к духовному пониманию света.

Выбор и анализ источников сочетает обращение к визуальному и текстовому материалу. Для понимания богословского контекста использованы труды Псевдо-Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии»), где свет понимается как проявление Божественного, и сочинения Григория Паламы о нетварных энергиях. Среди искусствоведческих источников — работы В. Н. Лазарева, Н. П. Кондакова, Ю. Мациевского, исследовавших эволюцию византийской иконографии. Анализ изображений основан на сопоставлении визуальных признаков (форма нимба, цвет, степень сияния) с идеями, присутствующими в богословских текстах.

Раннее христианство: зарождение нимба

Нимб ещё отсутствует. Свет выражен через красное очертание. Это время, когда христиане избегают языческих атрибутов.

«Христос-Добрый пастырь», катакомбы Присциллы, Рим, III в.

Христос среди апостолов / Рим, IV в.

Здесь нимбы почти не выделены, они лишь слегка светлее фона. Это подчёркивает осторожность ранних художников в использовании духовных атрибутов. Отсутствие жёсткого контура создаёт впечатление аккуратного внутреннего свечения. Такой свет напоминает внутреннюю благодать общения с Богом, ранний намёк на будущую «духовность света» византийской традиции.

Мозаика «Христос-Учитель», Рим, Санта-Пуденциана, IV в.

Это переходная форма от античного ореола к христианскому символу света.

Мозаика апсиды «Христос на троне» / Санта-Мария-Маджоре, Рим, V в. // Мозаика «Христос как Солнце правды» / Мавзолей Гала Плацидия, Равенна, V в.

Мозаика «Апостолы с нимбами» / Равенна, VI в.

Все апостолы изображены с одинаковыми нимбами, что показывает формирование чёткого канона. Нимбы больше похожи на христианские, их золотистость начинает проявляться, они становятся частью ритуальной символики. Визуальная схожесть подчёркивает равенство учеников перед Христом.

Первый пример использования нимба как ореола славы. Нимб становится крестовым, как знак соединения света и страдания.

Икона «Христос Пантократор» / Монастырь Святой Екатерины, Синай, VI в. // Мозаика «Император Юстиниан» / Сан-Витале, Равенна, VI в.

В обоих изображениях нимб выражает власть. В первом земную, во втором небесную. У Христа нимб показывает природу самого Света, а у Юстиниана изображение духовности власти. Их сравнение показывает, как христианская символика вышла за рамки религиозного и проникла в имперский стиль.

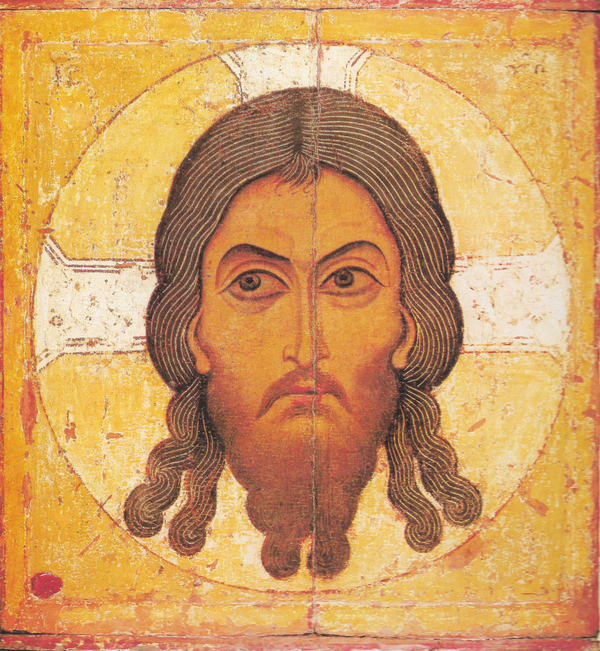

Звезды, которые мы видим на крещатом нимбе Спаса, в более поздней иконописной традиции стали ключевым атрибутом Богородицы, подчеркивая ее непорочность. В самой же иконографии Христа их место заняли буквы из греческого выражения «ὁὤн», как «Сущий».

Христос Пантократор из Синайского монастыря / VI в.

Здесь подчёркнута юность Христа. Круглый нимб предельно ясен, ровный и чистый. Впервые в ранних иконах появляется ощущение внутреннего. Из-за схожести цвета кожи и нимба, образ кажется наполненным мягким сиянием. Свет как бы исходит из лица.

Христос Эммануил / VI в., Синай

Средневизантийский период (VII–XII вв.)

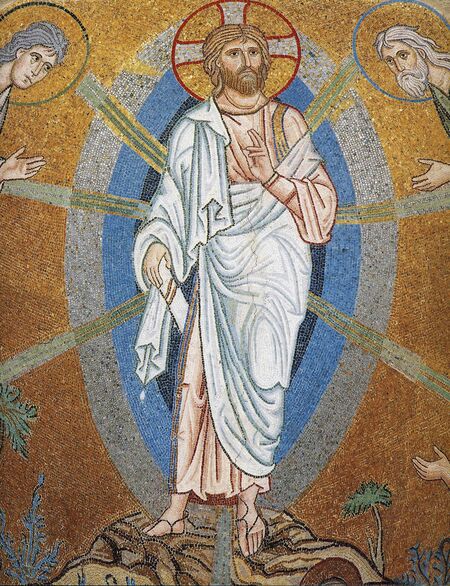

Христос изображён в мандорле из концентрических кругов синего и белого — это раннее выражение фаворского света. Художник показывает не сияние, а глубину — свет становится пространством, где исчезают земные цвета. Мандорла не излучает, а втягивает взгляд. Это первая попытка показать невидимое средствами живописи.

Мозаика «Преображение» / VI в., Синай

Икона «Архангел Михаил» / VIII в., Константинополь

Здесь нимб значительно крупнее головы, так подчёркивается величие небесного воина. Он сделан золотом с лучевым орнаментом. Это редкий пример «динамического нимба», где орнамент имитирует движение света.

Нимб выполнен охрой и светлым золотом, но без яркого блеска. Это отражение аскетической традиции Каппадокии. Он не выделяется из стены, будто является частью церкви. Святость читается через сдержанность. Это мистический, аскетичный подход к изображению нимба.

Фреска «Св. Николай Чудотворец» / IX в., Каппадокия

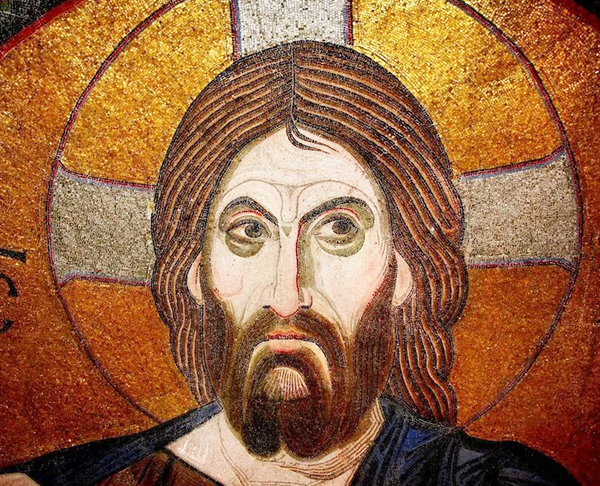

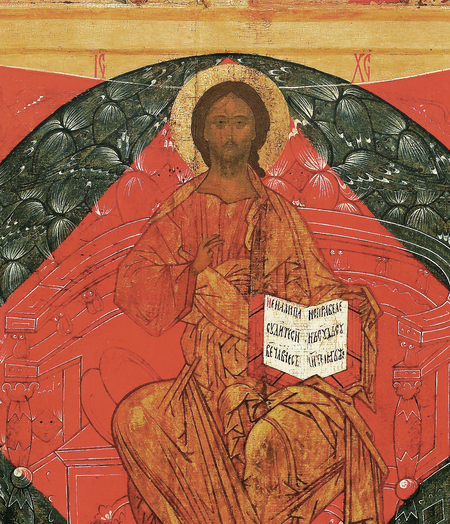

Мозаика «Пантократор» / Дафни, XII в. // «Богоматерь Оранта» / София Киевская, XI в.

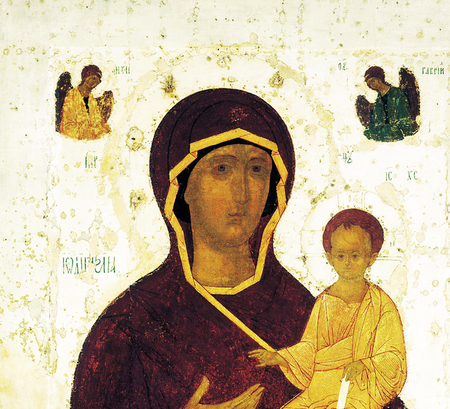

В обоих изображениях нимб символизирует не просто святость, а пребывание в ином свете. У Пантократора нимб густо золотой — это слава Судии. У Богоматери он расширен и соединяется с фоном. Это показывает её посредническую роль между Богом и человеком.

Нимбы всех святых одинаковые, как символ единства Церкви. Удивительно редкий художественный приём. Свет не индивидуален, а общинный, как отражение сплоченности.

Фреска «Святые Отцы» / XIV в., Сербия

Икона Богоматери «Неопалимая Купина» / XIV в.

Сложная геометрия окружения нимба — это редкость для византийских икон. Такая форма отражает соединение земного и небесного.

Геометрия становится способом изображения отношений небес и земли, визуальное богословие.

Икона «Богоматерь из деисусного чина» / XV в., неизвестно

Нимб у Богородицы мягче, чем у Христа. Он прозрачный, как будто сотканный из воздуха. Это подчёркивает различие природы Божественной и человеческой. Свет здесь проявление внутренней благодати. После этого появляется «дымчатый нимб».

Фреска «Богоматерь с младенцем» / Каппадокия, XII в.

Здесь один общий ореол объединяет две фигуры. Это редкое решение подчёркивает идею воплощения — свет Бога в человеческой плоти. Контраст мягкого охристого нимба с темным фоном усиливает духовное ощущение присутствия.

Тут Христос изображён в синей мандорле с переливом в белый центр. Это не просто свет, а божественная энергия, которая не отражается, а исходит изнутри. Таким образом, нимб становится теологическим образом нетварного света, описанного в трудах мистиков.

Мозаика «Преображение» / монастырь Дафни, XII в.

Средневизантийский период формирует устойчивый канон. Нимб теперь выражает внутренний свет, а не просто внешний ореол. Появляется глубокая символика цвета и мандорла фиксирует идею непостижимости Божественного. Свет становится важным элементом образа.

Поздневизантийский период (XIII–XV вв.)

В изображении используют глубокие синие и серебристые оттенки. Здесь свет приобретает внутренний характер, как бы исходящий не из поверхности, а из сути образа. Мандорлы и нимбы становятся более воздушными. Художники стремятся показать не материальный свет, а духовный покой.

Фреска «Преображение» / Студеница, XIII в.

Фреска «Сошествие во ад» / монастырь Хора, XIV в. // Икона «Богоматерь Одигитрия» / вероятно, Византия, XIV в.

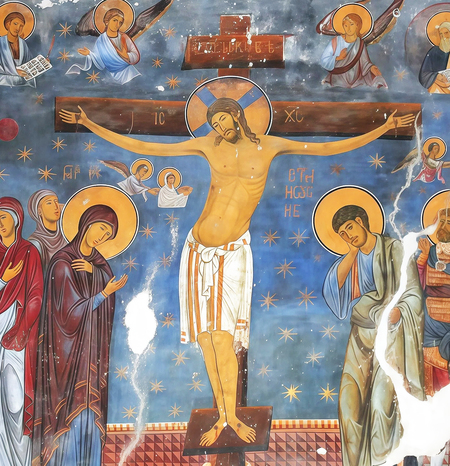

И фреска, и икона демонстрируют разные подходы к изображению священного света в рамках византийской традиции XIV века. В «Сошествии во ад» из монастыря Хора нимб Христа активен и динамичен, буквально пронизывая пространство и высвобождая энергию спасения. Напротив, на иконе «Богоматерь Одигитрия» золотой нимб сознательно сдержан и сливается с фоном, выражая идею смиренного и внутреннего свечения. Таким образом, в первой фреске свет выступает как активная сила, преобразующая мир, а во второй — как мягкое и созерцательное присутствие. Оба приема являются художественным воплощением исихастских идей, но раскрывают их по-разному: через внешнее действие или через внутреннее откровение.

Икона «Святой Георгий» / Новгород, XIV в. // «Спас в силах» / Новгород, XIV в.

Красный нимб Георгия символизирует мученичество, соединение света и крови. У Христа же крест в нимбе подчёркивает соединение света и догмата. В обоих случаях форма нимба становится средством рассказа о духовном подвиге.

Нимбы трёх ангелов объединяются с фоном, свет становится всеобъемлющим. Свет больше не локализован, а распространяется по всей композиции. Это завершение пути — нимб превращается в атмосферу. Свет становится самой сущностью изображения.

Троица / Андрей Рублёв, XV в.

Остальные иконы поздней Византии (Афон, Мистра, Новгород, Москва) повторяют этот принцип — свет не выделен, а охватывает всё изображение, создавая ощущение духовного сияния, исходящего изнутри.

Поствизантийский и переходный период (XV–XVI вв.)

Форма нимба крестчатая, то есть представляет собой круг, внутри которого ясно виден крест. Крест внутри нимба написан белилами по золотому фону доски, создавая эффект сияния.

В отличие от простых золотых нимбов без креста, которые окружают головы святых и ангелов, крещатый нимб это атрибут Иисуса Христа и символ его победы над смертью.

«Сошествие во ад» / 1408 г, Третьяковская галерея

будет