«НИИ Архив. Это было со мной» в ЦСИ Винзавод

«Это было со мной» в направлении НИИ Архив. ЦСИ Винзавод, Цех Красного и Цех Белого, 30.10.25 — 11.01.26 Куратор: Виктор Мизиано

Художники: Владимир Логутов, Ян Гинзбург, Ирина Корина, Сергей Сапожников, Дмитрий Гутов, Петр Белый, Евгений Гранильщиков, Дима Филиппов, Иван Новиков, Александра Сухарева.

Вид экспозиции в Цехе Красного с работой Дмитрия Гутова «Рана».

©Фотограф: Данила Седов

Выставка «Это было со мной», открывшаяся в ЦСИ Винзавод в последних числах октября 2025 года — часть долгосрочной программы НИИ (Наука, Исследование, Искусство) Архив. Это направление призвано отрефлексировать и творчески переосмыслить историю институции, играющей одну из ключевых ролей в московском художественном ландшафте на протяжении вот уже 18 лет. Вторая выставка цикла представляет собой ретроспективу-исследование личной и коллективной памяти поколения художников, чьи биографии неразрывно сплетены с историей институции.

Первая выставка направления «НИИ Архив. Ремонтаж» прошла в прошлом году под кураторством Ирины Горловой и базировалась на материальных свидетельствах: документальных артефактах проектов, выставок и инициатив, творивших историю площадки. Название новой выставки, «Это было со мной», задает новый концептуальный вектор: в версии куратора Виктора Мизиано архив составляют нематериальные субъективные свидетельства — фрагменты памяти, личные воспоминания и сокровенные впечатления.

Экспозиция объединяет голоса 10 художников, чей творческий путь связан с биографией ЦСИ Винзавод последних двух десятилетий. Поколение авторов, дебютировавших в нулевые-десятые, представлено на выставке не случайно — их творческие траектории складывались параллельно с формированием Центра современного искусства Винзавод как важнейшей культурной институции.

Вид экспозиции в Цехе Красного.

©Фотограф: Данила Седов

В основе работ лежат как узнаваемые произведения, когда-то здесь показанные, так и новые дополнения и интерпретации, рожденные в диалоге с прошлым. Институция здесь становится опорной точкой для глубокой рефлексии — повторно помещая себя в былое «место силы», возвращаясь к прежним художественным формам, авторы обретают уникальный инструмент для анализа себя в настоящем. Такой ретроспективный ракурс позволяет измерить дистанцию между «тогда» и «сейчас». Сравнивая эти состояния, мы получаем шанс постичь масштаб внутренней трансформации: что именно было пережито и как этот опыт изменил нашу творческую и личную траекторию.

Соотнося внутренние перемены с постоянством места, мы острее ощущаем приметы текущего времени, сегодняшние чаяния, тревоги и надежды.

Вид экспозиции в Цехе Белого с работой Яна Гинзбурга «Механический жук. Реминисценция».

©Фотограф: Данила Седов

На выставке соседствуют работы, созданные в разных медиумах — от живописи и арт-объектов до фотографии, видеоарта и даже партиципаторной инсталляции. Каждый автор пропускает «эхо» прошедшего через призму собственной стратегии — от прямой референции до радикального переосмысления. Условно эти стратегии можно разделить на несколько направлений:

- Рециклирование и пересборка, где художники работают с готовым визуальным материалом, пересобирая старые элементы в новые комбинации и формы (Евгений Гранильщиков, Ирина Корина, Ян Гинзбург, Сергей Сапожников).

- Парафраз и переозначивание, где авторы переизобретают, дополняют и наполняют новым содержанием работы из прошлого (Дмитрий Гутов, Александра Сухарева, Владимир Логутов, Пётр Белый).

- Полный сознательный уход как от форм, так и от содержания прошлого и создание принципиально новых работ (Дима Филиппов, Иван Новиков)

Экспозиция занимает два этажа — Цех Белого и Цех Красного, — предлагая зрителю путешествие по лабиринту памяти. Этот путь ведет от сумрачных уголков сознания с пустотами «белых пятен» к хаотичным лабиринтам визуальных нагромождений. Крупномасштабные работы сменяют друг друга, один образ сменяется другим и тут же перебивается следующим, создавая эффект сновидческой реальности.

Посетители на выставке, работа Ирины Кориной «Коворкинг-зона „У чёрной скалы“».

©Фотографы: Денис Лапшин (левое фото), Данила Седов (правое фото)

Путешествие начинается в Цехе Красного. Полумрак просторного зала, лаконичная и минималистичная архитектура экспозиции задают меланхолично-интроспективную ностальгическую интонацию. Погружаясь в глубину пространства, мы встречаем всё более сокровенные, личные и болезненные мотивы и высказывания. Акустическое пространство здесь складывается из звукового полотна работ Евгения Гранильщикова и доносящегося издалека неразборчивого монолога Димы Филиппова.

Обрывки музыкальных тем, фразы из личных разговоров — всё это создаёт звуковой образ, удивительно точно передающий сам ландшафт памяти, тот приглушенный фон, что звучит внутри каждого из нас, когда мы оказываемся среди отзвуков прошлого.

Открывает выставку работа Дмитрия Гутова «Рана», размещенная в нише архитектурного свода слева от входа. Это отсылка к работе художника «Ступни» 2007 года. Автор вновь фокусируется на фрагменте классической картины на христианский сюжет, но если ранее это был «Мёртвый Христос» Мантеньи, то теперь наступает черёд «Неверия апостола Фомы» Караваджо. Образ отчаяния и конца сменяется тем, что сам автор называет «апологией надежды».

Работа Дмитрия Гутова «Рана».

©Фотограф: Денис Лапшин

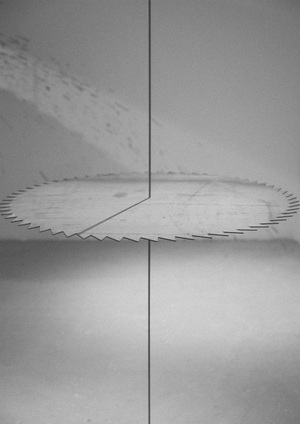

Рядом находится минималистичная работа Петра Белого «Пауза»: замершие в воздухе диски циркулярных пил, от которых на белых стенах застыли брызги черной краски. Эта инсталляция — ответ на его же раннюю работу «Прыгалка» (2011, галерея XL), где пила была частью инсталляции из мусора, представляющей своеобразный трамплин. Теперь, обращаясь к тому же материалу, художник исследует его чистые визуальные свойства: образы воздействуют на сенсорное восприятие, вызывая фоновое ощущение тревоги, опасности и оцепенения.

Помещая рядом работы Гутова и Белого, куратор Виктор Мизиано сталкивает в одном пространстве причину и следствие — наносящую рану пилу и само увечье.

Работа Петра Белого «Пауза».

©Фотограф: Данила Седов

«Возможно… обращенность настоящего в прошлое призвана компенсировать дефицит реальности. Пустота текущего подводит нас в поисках идентичности к воспоминаниям, к повторению старого, некогда состоявшегося», — говорит Пётр Белый.

Работа Петра Белого «Пауза», детали.

©Фотограф: Дарья Нестеровская

Далее Пространство Цеха оказывается разделенным двумя кубическими структурами — белыми помещениями по бокам, изолирующими видеоарт Евгения Гранильщикова. Зеркально друг напротив друга расположены работа 2019 года «DRAMA» и её новая версия-сестра «DRAMA 2025». Художник использует прежний футаж, но полностью переосмысливает монтаж и звуковое решение. Шесть лет назад это была автобиографическая фиксация момента и интервью с друзьями, а теперь та же хроника воспринимается иначе: в одних эпизодах — как ностальгический образ ушедшего времени, в других — как тревожно-уязвимое предчувствие, проступающее сквозь обыденность уличных сцен. Художник предлагает нам наблюдать за работой собственного завороженного образами прошлого сознания и тем, какие смыслы и интерпретации, актуальные для настоящего, оно способно из них извлечь.

Вид экспозиции в Цехе Красного.

©Фотограф: Денис Лапшин

Вид экспозиции с работами Евгения Гранильщикова «DRAMA» и «DRAMA 2025».

©Фотографы: Денис Лапшин (фото слева) и Дарья Нестеровская (фото справа)

В самом центре зала расположен еще один, на этот раз деревянный куб — место для уединения. В темноте этого интимного, пустого пространства зритель остается наедине с саунд-работой Димы Филиппова «Без названия». Это автобиографический комментарий художника: откровения и наблюдения за внутренними переменами, произнесенные вслух. В поселке Эльтон, вдали от центра, Филиппов записывает воспоминания о победе в конкурсе современной скульптуры, которую он получил в этом самом пространстве в 2011 году. Тогда это казалось невероятно важным, теперь же ощущается как что-то далекое и почти призрачное. Куб становится пространством для паузы, точкой глубокого погружения в личное.

Экспозиционный куб с работой Димы Филиппова «Без названия».

©Фотограф: Денис Лапшин

Далее мы попадаем в пространство, где размещена инсталляция Ивана Новикова «Locus Sacer» — мемориал-посвящение семье художника. В её основу легла коллекция фигурок и украшений, которую родители Новикова собирали во время поездок в Москву на выставки сына, каждый раз привозя домой новый предмет.

Вид экспозиции в Цехе Красного с работой Ивана Новикова «Locus Sacer».

©Фотограф: Денис Лапшин

«Вот и получилось, что ЦСИ Винзавод для меня — это точка встречи с родителями, где мои выставки соединялись с их тихим, домашним коллекционированием», — говорит Иван Новиков.

Инсталляция представляет собой сооружение, напоминающее церковную кафедру, к которой ведёт спиралевидная лестница. Поднявшись, зритель обнаруживает книгу с воспроизведенными в ней предметами из коллекции. Лестница продолжается на полу синим холстом, образующим своеобразный шлейф, на котором размещены те самые артефакты — бусы и фигурки лягушек. Так личные ценности родителей художника вплетаются в его художественную практику, становясь материальным воплощением связи между ушедшими из жизни родителями и художником.

Работа Ивана Новикова «Locus Sacer», детали.

©Фотографы: Данила Седов (фото слева) и Дарья Нестеровская (фото справа)

Тема личного опыта, неразрывно связанного с художественной практикой, находит свое продолжение в следующей работе. В 2019 году в галерее Osnova состоялась выставка Александры Сухаревой «2016–19», где художница обращалась к мистическому образу из детства — сияющему объекту над домом, который привиделся её матери. В нынешней работе «Без названия» Александра показывает свой детский рисунок, вдохновивший ту экспозицию, отвечая на него новым живописным полотном. На нём дом, над которым уже нет сияющего объекта — остаётся лишь реальность. Главным героем этой работы Сухарева называет время, прошедшее между созданием рисунка (1988) и написанием новой картины (2025).

Работы Александры Сухаревой «Детский рисунок» (слева) и «Без названия» (справа).

©Фотограф: Дарья Нестеровская

В Цехе Белого зритель оказывается в изломанном, фрагментированном пространстве. Если предыдущий зал был аскетичным и пустотным, то здесь нас встречает визуальный переизбыток, мир, переполненный формами, цветами, объектами. Такая среда рождает ощущение потерянности, напоминая преломления сознания, перегруженного обрывками воспоминаний и осколками образов. Некоторые работы-оммажи отсылают непосредственно к выставкам прошлого, общему контексту истории московского искусства.

Пространственную динамику и одновременно дезориентацию задаёт диагональное расположение крупных экспозиционных боксов, которые вынуждают зрителя блуждать, путешествуя по лабиринту коллективной и личной памяти.

Вид экспозиции в Цехе Белого с работой Владимира Логутова «Так».

©Фотограф: Денис Лапшин

При входе на второй этаж зритель оказывается перед боксом, который занимает то же место, что и во время персональной выставки Владимира Логутова «Следующий уровень» в 2017 году. Новая работа «Так» обращается к прошлому проекту, осмысляя его с дистанции настоящего. Поверхность бокса оклеена фотообоями с документацией той выставки, поверх которых размещены мониторы с видеоинтервью художников, делящихся впечатлениями о проекте 2017 года. Бокс закрыт; попасть внутрь невозможно, однако зритель может заглянуть в специальные смотровые отверстия. Внутри — более поздние работы художника, отражающиеся в зеркалах и создающие иллюзию бесконечного пространства. Так, через наслоение различных медиа — архивных изображений, свидетельств современников — мы постепенно узнаём о прошлой выставке, но не можем с точностью воссоздать её в воображении.

Работа Владимира Логутова «Так».

©Фотографы: Данила Седов (фото слева) и Денис Лапшин (фото справа)

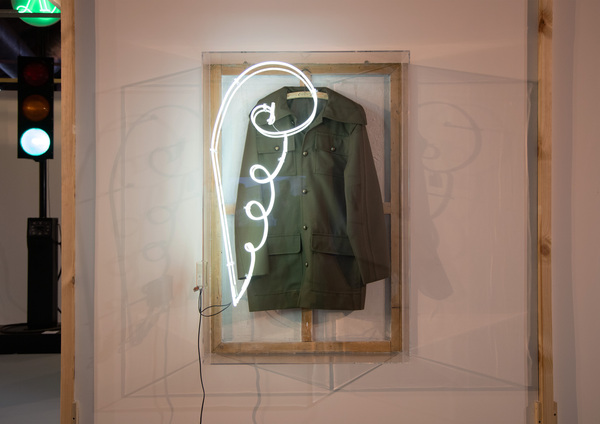

Центр зала занимает деревянная конструкция — своеобразная «выставка в выставке» Яна Гинзбурга. Она отсылает к экспозиции «Механический жук», представленной Гинзбургом в 2017-2018-х в галерее Osnova на территории ЦСИ Винзавод, где он работал с архивом Ильи Кабакова, переосмысляя его наследие через стратегию апроприации. В нынешней работе «Механический жук. Реминисценция» Гинзбург вновь обращается к этому материалу, но предлагает иную художественную логику: из знакомых образов он создает новые смысловые связи, где каждый элемент обретает иное, неожиданное значение. Этот подход позволяет художнику вести содержательный диалог с прошлым, демонстрируя возможность бесконечной трансформации художественного языка.

Работа Яна Гинзбурга «Механический жук. Реминисценция»; справа — «Дежурный ангел».

©Фотографы: Олег Куракин (фото слева) и Данила Седов (фото справа)

Далее следует фантасмагорический мир, собранный из фрагментов работ Ирины Кориной. Пройдя сквозь надувную арку-скалу, мы оказываемся у лестницы, увенчанной неоновой пальмой; со смотровой площадки сверху открывается панорама всей экспозиции. Ниже раскинулась интерактивная зона со столами, где разворачивается пластилиновый мир, созданный руками посетителей.

Вид экспозиции в Цехе Белого с работой Ирины Кориной «Коворкинг-зона „У чёрной скалы“».

©Фотографы: Денис Лапшин / Данила Седов

Работа «Коворкинг-зона „У чёрной скалы“» задумана художницей как пространство коллективного творчества, где каждый может оставить свой след. Пространство Центра современного искусства Винзавод видится ей живым социальным организмом, важным местом обмена опытом, точкой притяжения для молодых художников и пространством циркуляции новых идей.

Работа Ирины Кориной «Коворкинг-зона „У чёрной скалы“».

©Фотографы: Денис Лапшин (фото слева) и Олег Куракин (фото справа)

Финальная часть выставки решена через работы Сергея Сапожникова «Без названия». В этом пространстве переплетаются образы ЦСИ Винзавод разных лет, создавая вневременное художественное измерение. Фотографии из серии «Dance» соседствуют с фоторепортажами с выставки, на которой они были представлены в 2015-м в галерее XL, новые работы находятся в ранее использованных витринах. Взгляд зрителя завершает путь, упираясь в огромные окна, в которых виден ЦСИ Винзавод и через которые он возвращается из мира художественной рефлексии в сегодняшний день.

Вид экспозиции в Цехе Белого с работой Сергея Сапожникова «Без названия».

©Фотографы: Денис Лапшин / Олег Куракин

Центр современного искусства Винзавод — площадка, где долгие годы звучат голоса современников, где отражаются ключевые темы, настроения и идеи текущего исторического периода. Через свои работы художники комментируют происходящее, выступая чуткими барометрами современности. Движение искусства неразрывно связано с ходом истории, сквозь призму личных высказываний художников складывается многоголосая картина общего культурного опыта. Наблюдая за их творческой эволюцией, мы становимся свидетелями того, как менялось пространство ЦСИ Винзавод, а вместе с ним — временной контекст и окружающий нас мир.

Проект «Это было со мной» представляет собой сложное панно — коллаж из вдумчивых высказываний художников, обращенных к истории и «собирающих камни». Выставка-реминисценция предлагает зрителю погрузиться в рефлексию, исследуя, как эхо прошедшего продолжает формировать наше настоящее.

Изображения предоставлены пресс-службой ЦСИ Винзавод.