Надо быть благодарными и тому времени тоже: интервью с Дмитрием Гительсоном

Дмитрий Гительсон, в 90-е — телевизионный продюсер, создатель программы «Мотылек» и организатор региональных этапов конкурсов Smirnoff International Fashion Awards и «Платье года» рассказал о становлении модной сцены в Нижнем Новгороде в 90-е — фестивалях, конкурсах и модельных агентствах, телепередачах, клубной жизни и людях, которые все это создавали.

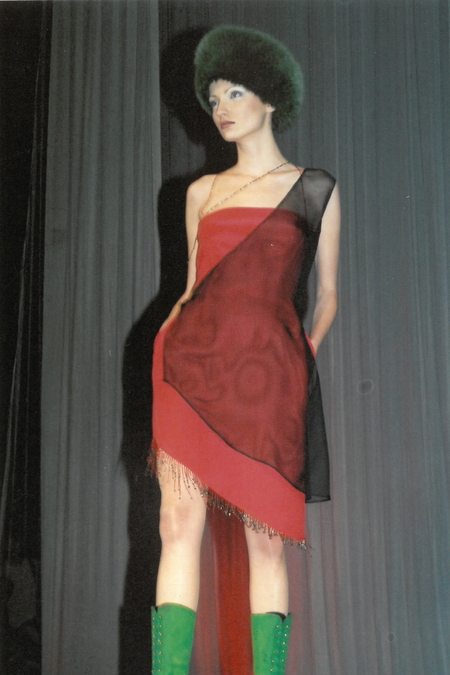

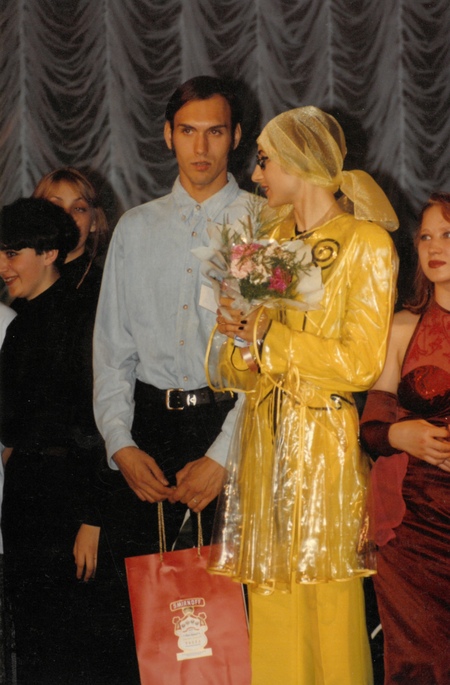

Дмитрий Гительсон, Елена Кораблева, модельер Ангелина Водопьянова на клубном показе конкурса «Платье года», 1999 год

Дмитрий Гительсон (далее — Дмитрий): Давайте начнём с того, что Нижний Новгород в начале 90-х годов неожиданно стал достаточно модным городом. Модным — в каком смысле?

Сначала не в том, что там стала развиваться мода как индустрия, а в том, что он просто стал популярен и моден среди других городов страны. Это, конечно, было связано с деятельностью нашего тогдашнего губернатора Бориса Немцова. На тот момент регион и город действительно очень быстро развивались. Город стал открытым, к нему и к его руководителю был большой интерес.

Я тогда работал на телевидении и этот интерес хорошо ощущал. В Москве были открыты все двери, когда ты говорил, что представляешь нижегородское телевидение. Начали развиваться бизнес-процессы, культурные инициативы.

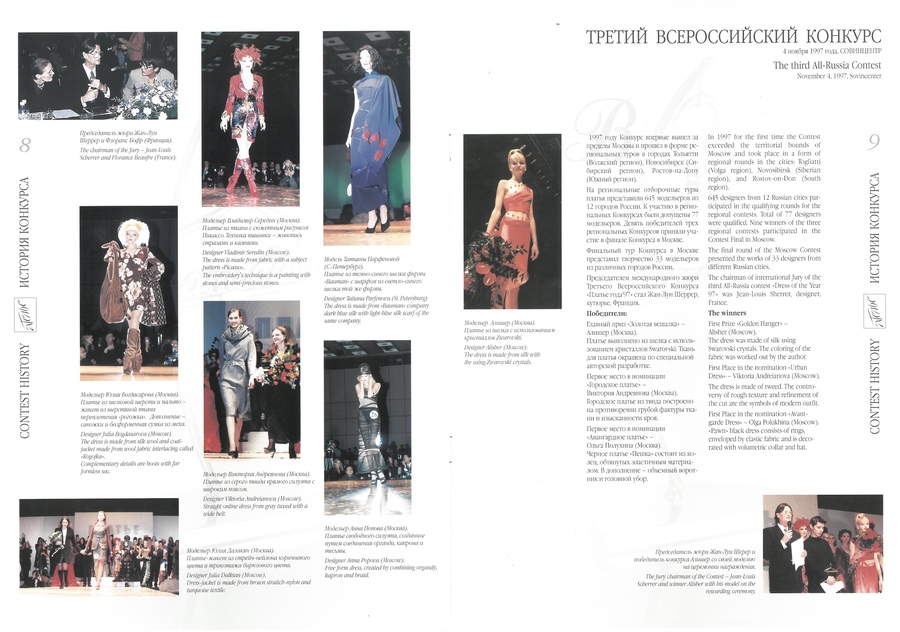

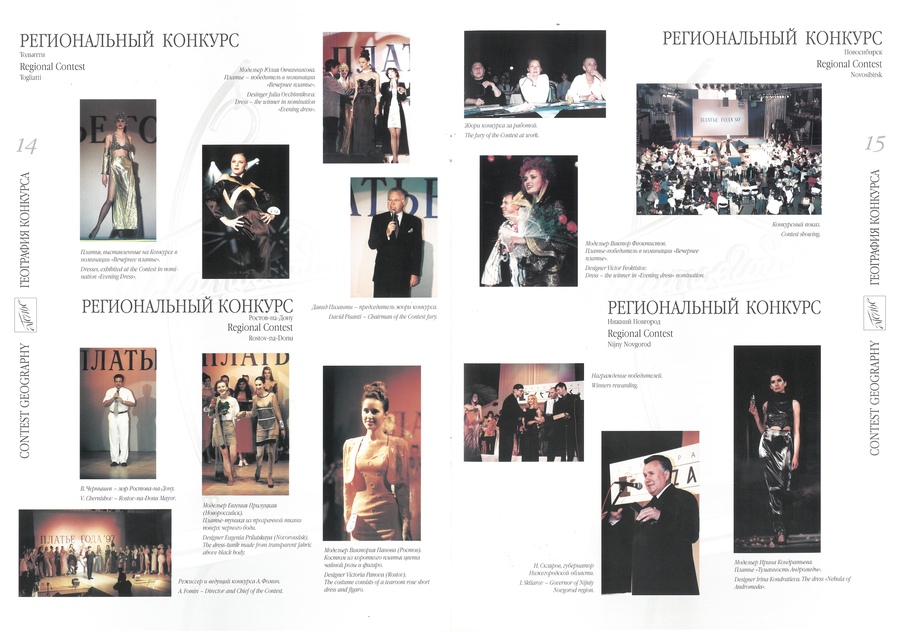

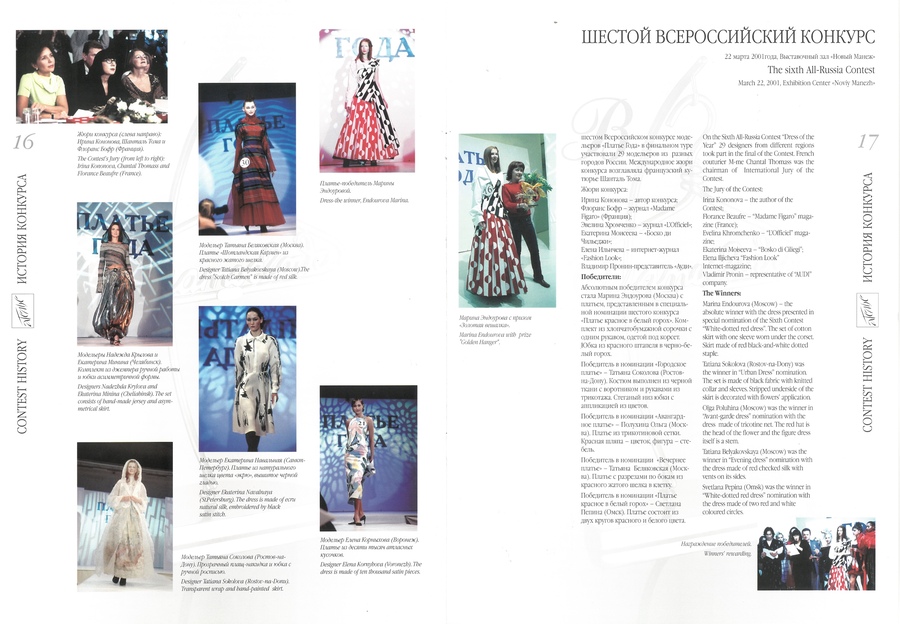

Буклет конкурса Smirnoff Fashion Awards, 1998 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Что касается моды, то она, конечно, была и до 90-х годов. В Нижнем Новгороде, в Горьком, был один из лучших домов моделей в стране. Насколько я знаю, он считался третьим по уровню и значимости, потому что в нем работал очень сильный состав художников-модельеров.

Дмитрий: Многие из них до сих пор работают в профессии и продолжают создавать одежду. На мой взгляд, это был очень высокий уровень. И это были очень красивые люди. И таких красивых людей было много. И Дом моделей был стартовой площадкой не только для тех, кто занимался модой, но и для тех, кто потом стал развивать модельный и модный бизнес.

Я сам впервые столкнулся с этим в 1993-м году, когда, работая на государственном телевидении, начал делать программу, посвящённую современному искусству. Она называлась «Was ist das». И туда стала попадать и мода — хотя это ещё не была современная мода, скорее, продолжение классической советской школы. Тем не менее, мы начали снимать репортажи, общаться с модельерами. В 1993-м году мы делали шоу, куда приглашали наших знакомых: художников, артистов, театралов, музыкантов. В том числе пригласили и модельеров из Дома моделей для показа коллекций. Это было потрясающе — с точки зрения качества вещей, организации показа, постановки. Настоящее театрализованное шоу очень высокого уровня.

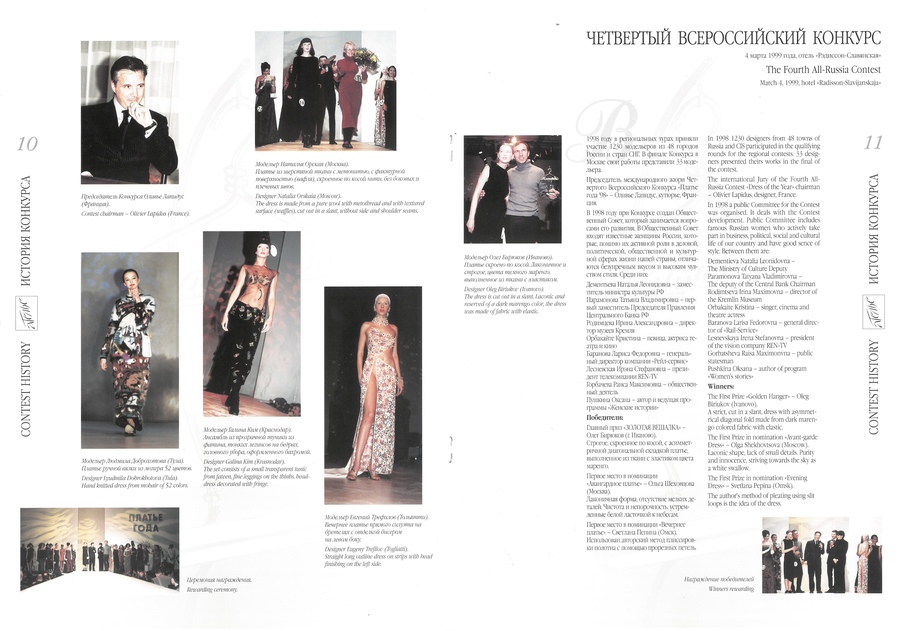

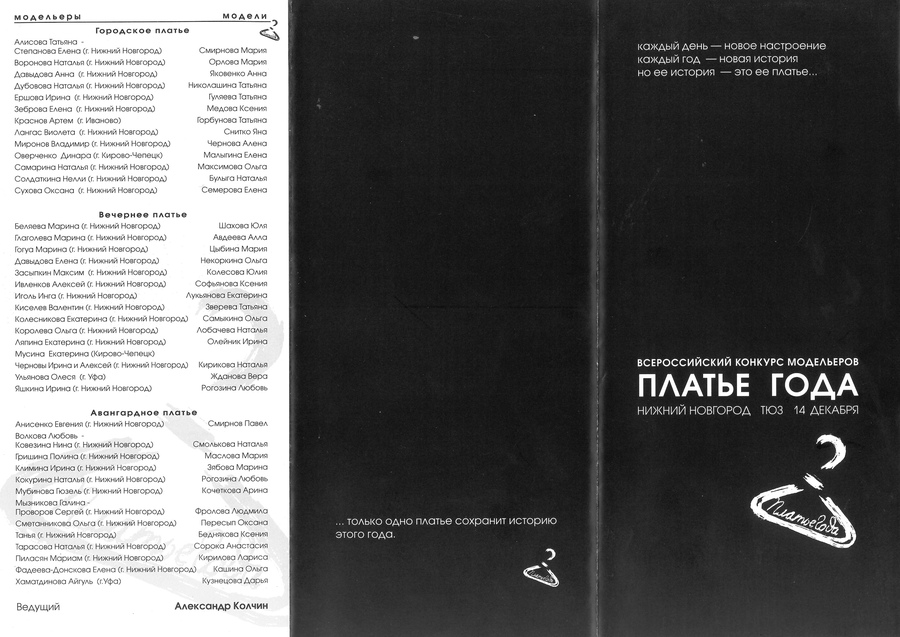

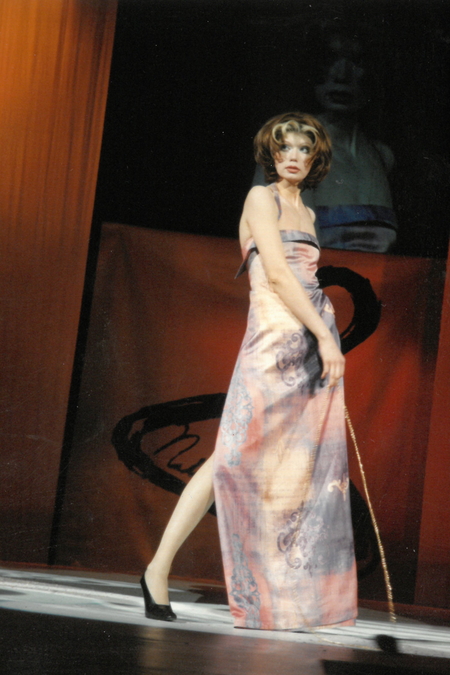

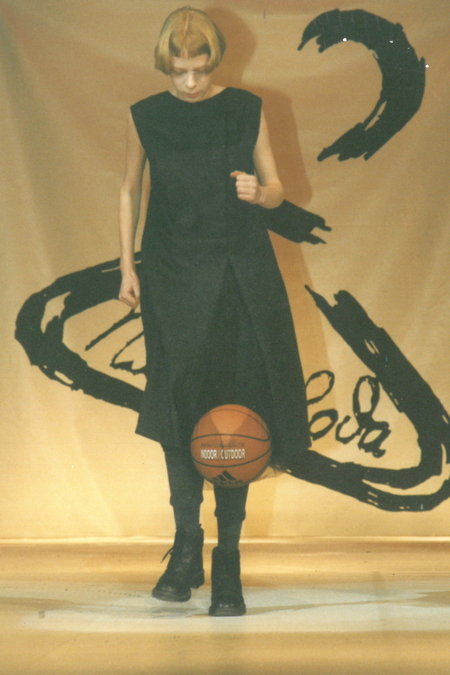

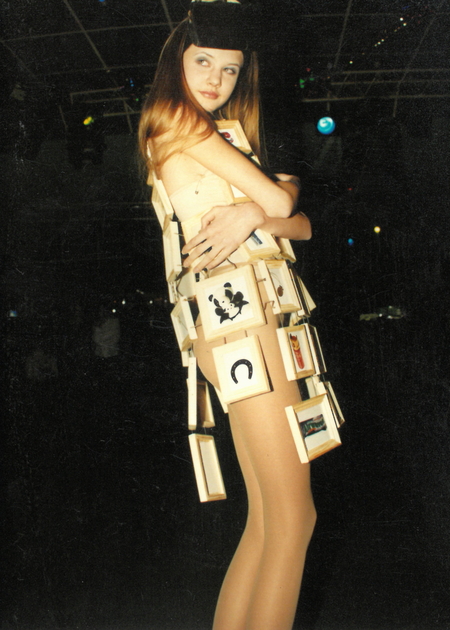

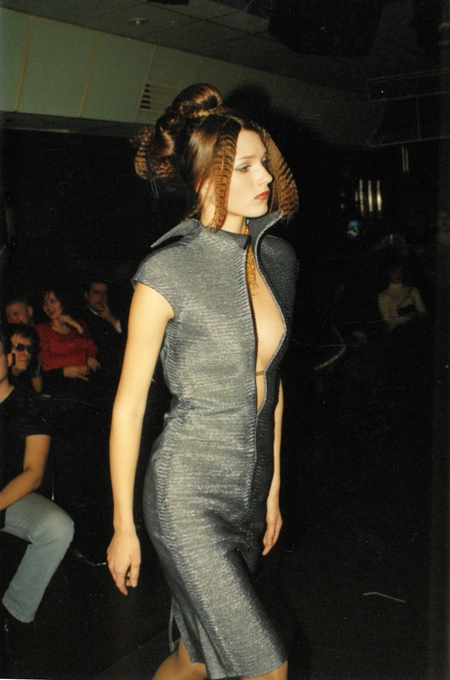

Модели на подиуме конкурса «Платье года» разных лет Справа — модель художественной группы ПРОВМЫЗА Из личного архива Дмитрия Гительсона

Модели на подиуме конкурса «Платье года» разных лет Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: А уже через два года, в 1995-м, у нас появился первый фестиваль моды. Самый главный, самый знаменитый — «Золотой подиум». Он проходил до середины нулевых, больше десяти лет [Прим. АРМ: Фестиваль проводился с 1995 по 2005 год, и после 8-летнего перерыва возобновил работу в 2013 году].

Это был абсолютный взрыв. Первые годы проведения фестиваля организаторы, конечно, только учились, но им удалось привлечь огромное количество талантливых людей. И выяснилось, что в Нижнем Новгороде есть мода, есть модельеры — или, по крайней мере, люди, которые себя ими считают. Первые показы проходили на площадке нашего ТЮЗа — одного из лучших залов в городе. Там было открыто столько имён, столько талантов! И именно фестиваль «Золотой подиум» стал драйвером развития нижегородской моды. Это десятилетие, с 1995 года, можно назвать золотым для моды в Нижнем.

Я считаю, что это было связано с личностью организатора фестиваля — Елены Кораблёвой.

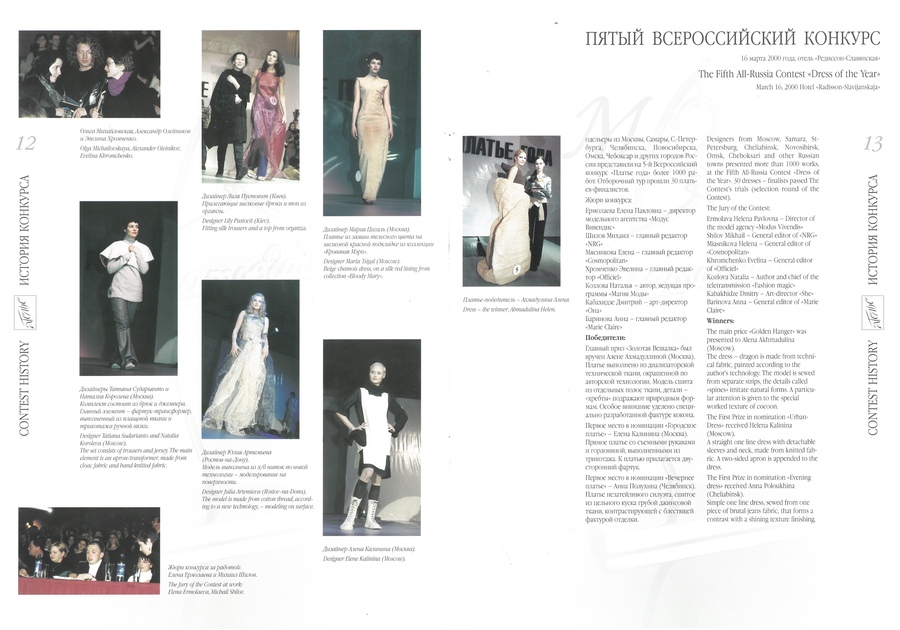

На вечеринке телепередачи «Мотылек» в клубе Picasso, Максим Калашников и Елена Кораблева, 2000 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Вечеринка телепередачи «Мотылек» в клубе Picasso, 2000 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: В 1995 году она, воспитанница Нижегородского Дома моделей, вернулась из Москвы, где работала несколько лет. Получила там большой опыт, но вернулась в Нижний Новгород, потому что ей хотелось развивать здесь модную индустрию. Она была в центре всех этих событий: находила модельеров, моделей, была постановщиком всех показов, искала партнёров. Она была той личностью, которая смогла объединить десятки, если не сотни людей, которым эта сфера в городе была интересна.

Я тогда, в 1995–1996 году, участвовал в этом процессе просто как человек, которому это нравилось и хотелось донести до других. Мы снимали, показывали, монтировали — старались делать это качественно, с нескольких камер, с разных ракурсов, создавать видеоверсии модных показов. Делали программы, которые показывали и знакомили с самими модельерами. Много снимали интервью, закулисье. Это было что-то абсолютно новое, свежий воздух для консервативного города, который долгое время хранил советские традиции.

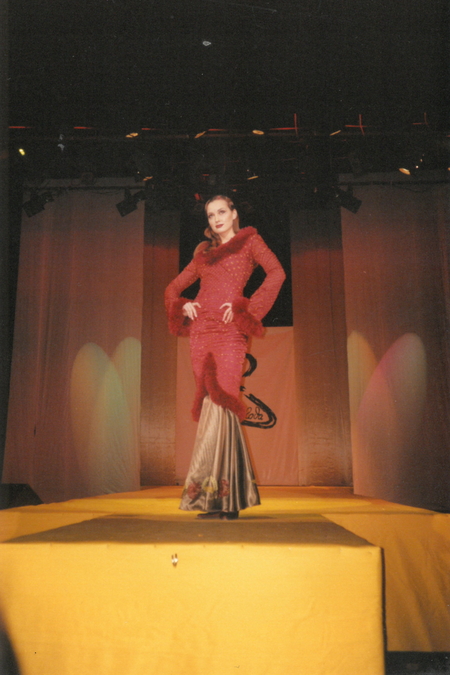

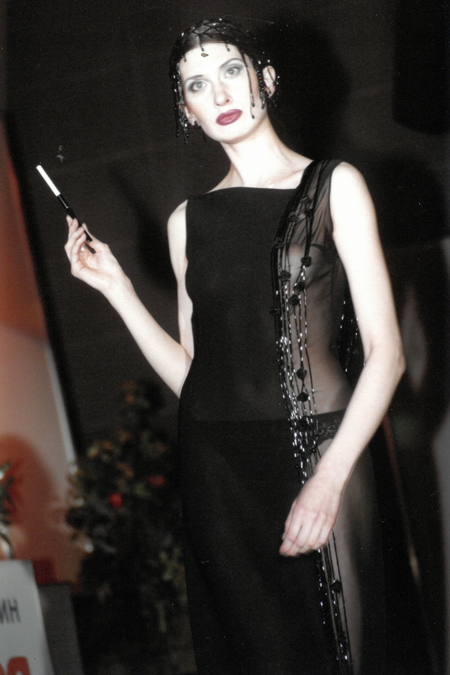

Модели на подиуме конкурса «Платье года», 1998 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: Все эти процессы были взаимосвязаны. В то же время стало активно развиваться современное искусство. Создатели Арсенала [Прим. АРМ: Имеется ввиду Центр современного искусства Арсенал. Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина] — две уникальные нижегородки: Любовь Михайловна Сапрыкина и Анна Марковна Гор. В 90-е они открыли галерею современного искусства, которая потом постепенно переросла в Центр современного искусства. И этот процесс тоже был связан с модой, потому что многие художники, занимавшиеся современным искусством, работали на стыке с модой, создавали коллекции. У нас есть группа «Провмыза» — Галина Мызникова и Сергей Проворов, известные по различным биеннале. Другие художники тоже пробовали себя в создании одежды.

Организаторы галерей входили в состав жюри фестиваля. Также как и фотографы. Кроме Алика Якубовича [Прим. АРМ: Выставка которого проходит в Арсенале весной-летом 2025 года] — у нас в городе было несколько фотографов, которым мода тоже была интересна.

Откуда появились модельеры? В первую очередь, это были выпускники специализированных техникумов лёгкой промышленности, которые потом стали колледжами и институтами.

Дмитрий: Но не только. Тогда было такое время, когда творческие люди вдруг пробовали себя в разных сферах, в том числе в создании одежды. Многих я знал лично, и мне было странно, что они вдруг стали что-то шить. В первых подиумах участвовали модельеры, выросшие в Доме моделей, например, Людмила Кирикова, Валентина Дехтяр, Александра Новикова. Это были столпы, на которых в 80-е строилась работа Дома моделей, и в 90-е они были еще очень активны. Открывали ателье, сотрудничали с предприятиями лёгкой промышленности.

Мы считаем 90-е годы временем кризиса, но, как ни странно, это было и время развития. Не очень понятно, откуда брались деньги. Администрация города долго не обращала внимания на моду, не понимала, зачем поддерживать эти инициативы. Но находились предприниматели, которые бесплатно предоставляли ресурсы — помещения, оборудование. Всем это настолько нравилось, что даже неприлично было брать деньги. Быстро сформировалось — как бы сейчас сказали — модное комьюнити Нижнего Новгорода. Оно включало самых разных людей, но всех их объединяло желание делать моду в городе, который долгое время не был модным.

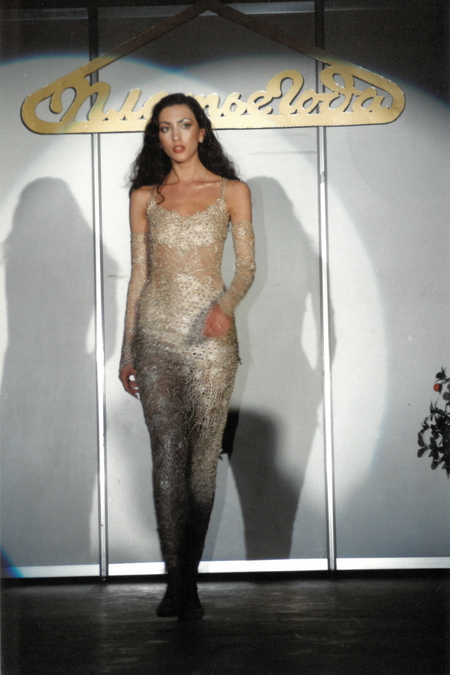

Модели на подиуме конкурса «Платье года», 2001 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Людмила Алябьева (далее — Людмила): А как проект «Золотой подиум» был связан с другими, например, с конкурсом Smirnoff [Прим. АРМ: Международный конкурс дизайнеров одежды Smirnoff International Fashion Awards, проводился в разных городах России с 1991 года с федеральным финалом в Москве]?

Дмитрий: Давайте разберёмся по хронологии. 1995 год — это начало «Золотого подиума». В 1997 году я организовывал первый нижегородский тур конкурса Smirnoff. В 1998 году у меня появился ещё один проект — «Платье года». Потом, ещё несколько лет Лена Кораблёва параллельно с «Золотым подиумом» делала региональный этап конкурса «Русский силуэт».

«Золотой подиум» был именно нижегородским проектом. А все остальные — это уже региональные этапы российских конкурсов. Smirnoff — даже международный проект.

Первые год-два я смотрел на сферу моды со стороны — через объектив камер и на мониторах, где мы монтировали телепередачи. А потом так неожиданно сложились обстоятельства, что мне предложили организовать этап Smirnoff в Нижнем Новгороде.

Дмитрий: Это была совершенно отличная от других фестивалей история. Во-первых, это была вертикальная структура, то есть победители регионального этапа получали приглашение в Москву показать коллекции на российском финале, а победители российского — в Лондон. Эта вертикаль была очень важна. Во-вторых, там были заданы жёсткие рамки концепции, правила отбора, чего не было на «Золотом подиуме».

Это был другой уровень мышления, которого, может быть, у нас тогда ещё не было. И лично мне эта работа многое дала в понимании моды, искусства, индустрии и вообще процессов, которыми я занимался. Международный конкурс дизайнеров одежды Smirnoff проходил в Нижнем Новгороде 3–4 года. Я ездил на все этапы федерального уровня — они проходили в Москве на разных площадках во второй половине 90-х. К сожалению, в конце 90-х этот проект начал затухать по объективным экономическим причинам — он был связан с брендом, который его финансировал.

Модель на подиуме конкурса Smirnoff, 1997 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Михаил Засыпкин с моделью на конкурсе Smirnoff, 1997 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Жюри на обсуждении результатов конкурса Smirnoff, 1997 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: В этот момент появился ещё один проект. Он, может быть, был не таким профессиональным и продуманным, как Smirnoff, но тоже был любопытным. Это был проект Ирины Кононовой «Платье года». Московский продюсер Андрей Фомин занимался этим проектом несколько лет. А всё, чем тогда занимался Андрей, находилось на пике модного, креативного и актуального.

Если в Smirnoff должна была быть соблюдена тематическая концепция, но представляли целую коллекцию, то в «Платье года» — один образ. Один модельер — одно платье.

Все эти проекты были красивые, и помогали дизайнерам развиваться. Многие вещи раскупались прямо на фестивале. Поэтому, наверное, не так много осталось из тех прекрасных вещей, которые мы тогда видели. Всё ушло в частные гардеробы.

Кроме того, предприниматели тогда много внимания уделяли производству одежды. И очень многих дизайнеров буквально разбирали на фестивалях. Сразу вспоминается несколько историй, когда человек ещё вчера был студентом колледжа, а на следующий день — уже художественным руководителем производства, главным модельером.

После конкурса «Платье года», 2000 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

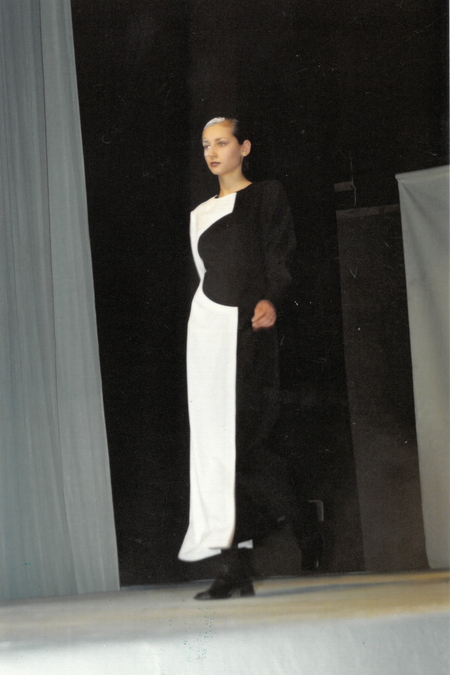

Модели на конкурсе «Платье года», 2000 год Справа модель художественной группы ПРОВМЫЗА Из личного архива Дмитрия Гительсона

Модели на конкурсе «Платье года», 2000 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Это ещё связано с тем, что модной одежды было очень мало — и в Нижнем Новгороде, и даже в Москве. Да, кто-то привозил из Италии, но людям хотелось большего выбора. И вдруг он появился — прямо здесь, в нашем городе, созданный нашими дизайнерами.

Дмитрий: Помню, был бум на кожу. И на натуральную, и на искусственную — шили огромное количество вещей. Верхняя одежда, платья, повседневные костюмы. Можно было на следующий день после фестиваля увидеть кого-то в подиумных образах на главной улице города.

Потом мы стали продлевать эту историю через клубные показы. Не все могли попасть на фестиваль или конкурс. Тогда появились первые клубы, и коллекции органично смотрелись в их интерьерах.

Мой проект был не только телевизионный. Он включал рубрику в бизнес-еженедельнике «Монитор» и серию клубных мероприятий — всё было связано. Вместе это создавало новую реальность, новую жизнь, которая помогала развивать индустрию. Люди вкладывали деньги в модельеров, в пошив одежды.

Страница о победителях нижегородского тура из буклета конкурса Smirnoff, 1997 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: И тут есть два главных вопроса: откуда это началось — и почему закончилось? Потому что в какой-то момент всё это действительно закончилось. Это не значит, что модельеры уехали или исчезли. Многие остались. Но прошла уникальная волна под названием «Нижегородская мода». И где-то в середине нулевых, хотя, казалось бы, было самое время для инвестиций, всё закончилось: фестивали, показы, модная жизнь. Всё как-то растворилось. Остались дизайнеры, у которых есть ателье. Кто-то уехал в Москву. А многие просто ушли из профессии, не найдя здесь возможности для развития. Не у всех получилось.

Сейчас я в соцсетях встречаю знакомых, с которыми мы познакомились на этих фестивалях. Кто-то занимается свадебной одеждой, кто-то делает авторские вещи, кто-то развивает артхаусное направление.

Дмитрий: Виолетта Лангас, например, всегда была на своей волне — она до сих пор делает вещи, которые продаются.

Людмила: А вспоминаются какие-то имена, открытые «Золотым подиумом» или региональным этапом Smirnoff? Кто побеждал?

Дмитрий: Точно знаю, что три-четыре человека, показавшие себя на конкурсе Smirnoff, потом нашли работу в Москве. Может быть, они не стали брендами федерального уровня, но в среднем сегменте заняли своё место. Это важный результат.

Здесь же многое должно совпасть: талант, умение работать и выстраивать отношения, предпринимательская жилка, пиар. В тот момент казалось, что возможностей — безграничное количество.

Новость о нижегородском этапе конкурса Smirnoff в газете «ТВ парк Нижний Новгород», 1997 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: Я назвал Лену Кораблёву как главного драйвера нижегородской моды. Был ещё один очень важный человек — Александр Владимирович Жуков. Он был главным организатором Smirnoff вместе со своим партнёром Виктором Соловьёвым. Они делали и российский конкурс, и региональные этапы.

Вообще люди, которые тогда работали в этой сфере — это было удивительное сообщество ярких, талантливых, очень увлечённых людей. Увлечённых идеями, желанием развивать и менять, а не просто зарабатывать деньги. Мне кажется, на первых этапах об этом вообще мало кто думал. Это было творчество, а не бизнес.

Людмила: Да, мы, изучив этот пласт, действительно увидели, что на определённом этапе это было про искусство, про любовь. А потом, с началом профессионализации и переходом к индустрии, всё немного изменилось.

Дмитрий: Да, наверное, так и должно быть.

Людмила: Расскажите подробнее про клубные показы и про вашу передачу «Мотылёк».

Дмитрий: «Мотылёк» был моим продюсерским проектом, который два-три года выходил на нашем нижегородском канале и полностью финансировался моим агентством.

Мы застали самый расцвет всех этих событий в сфере моды. Их было столько, что мы не всегда успевали посетить все площадки за один день. Но мы занимались не только модой. Концепция программы состояла в том, чтобы рассказывать о красивой, вечерней, ночной жизни: и моде, и театре, и современном искусстве.

Вечеринка телепередачи «Мотылек» в клубе Picasso, 2000 год Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: Клубная жизнь тогда только начиналась. Мы очень быстро стали не просто теми, кто о ней рассказывает, но и теми, кто создаёт события. Это оказался востребованный способ коммуникации новых идей.

«Мотылёк» выходил еженедельно в формате, можно сказать, видеожурнала. Иногда мы что-то повторяли — красивые кадры, без концептуальной подводки, но в основном — оригинальный материал, нарабатываемый за неделю.

В 90-е на улицах было мало красивого, а всем этого хотелось. Когда появлялись красивые люди в красивой одежде, хотелось об этом красиво рассказать. Надеюсь, что этот проект тоже стал одним из драйверов. Нам с удовольствием давали интервью, поддерживали наши безумные идеи, участвовали в инсталляциях.

Для меня всегда была важна не просто съёмка, а фиксация процессов. Мода тогда была одним из таких интересных процессов. Не всегда было понятно зачем, но мы это снимали. Не все, конечно, удавалось показать в эфире, многое уходило в архив, но я до сих пор его храню.

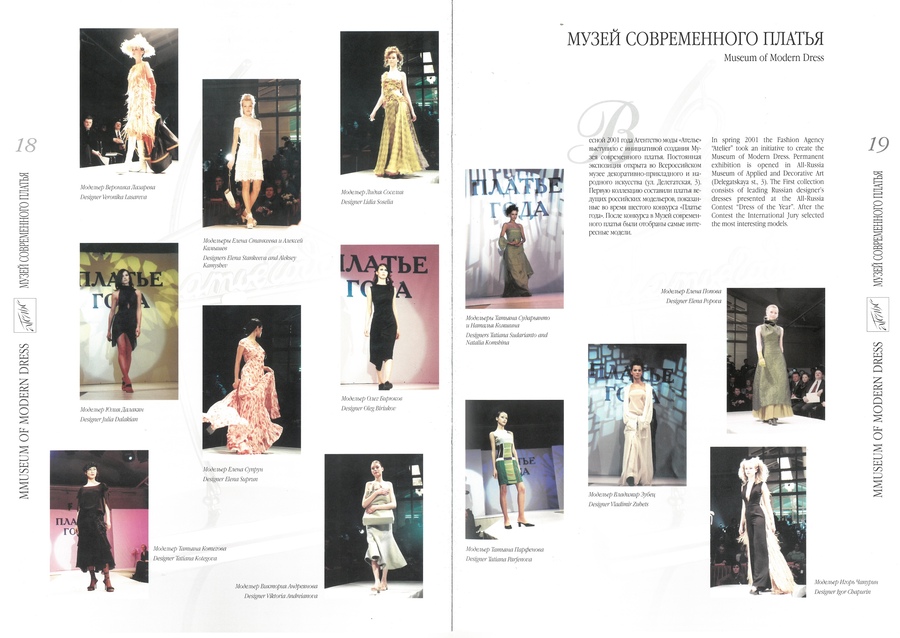

Страницы буклета конкурса «Платье года» с победителями разных лет Из личного архива Дмитрия Гительсона

Людмила: Это удивительно, что вы всё сохранили. Огромная вам благодарность. Мы со Светланой, работая над этим проектом, постоянно сталкиваемся с тем, что архивы — или потеряны, или утонули, или сгорели, или выброшены.

Дмитрий: Вы не поверите — мой архив тоже тонул! У меня был офис в подвале, и часть архива испортилась. Но самое главное — у меня хранятся даже плёнки, негативы. Это было настолько красиво — как это можно выбросить?

Можно сказать, что девяностые и нулевые попали в зону чёрного пиара. То, как об этом времени говорят сейчас, не соответствует действительности в полной мере. Я как свидетель и участник могу говорить уверенно: да, многое было, но было и многое другое.

Если судить о Нижнем Новгороде 90-х по фильму «Жмурки» Алексея Балабанова, который снят в нашем городе, всё кажется печальным. Но это не правда. Жили и работали талантливые люди, создавались яркие события, произведения искусства. И это не было исключением — наоборот, это было в центре внимания. Люди создавали, обсуждали, участвовали, жили этим.

Я уверен, что реабилитация этого времени ещё впереди. Мы посмотрим на него не только как на эпоху кризиса и криминала, а как на время творческого подъёма. На московских событиях того времени было безумно интересно. На модных показах были актёры, режиссёры, политики, писатели. Они приходили, не потому что их приглашали для пиара — это просто было интересно, притягивало людей.

Дмитрий: Последние показы конкурса Smirnoff проходили в гараже Смоленского пассажа. Это была одна из первых «гаражных» модных вечеринок!

Людмила: А какие клубные точки были тогда в Нижнем Новгороде?

Дмитрий: Их было, конечно, меньше, чем в Москве, но назову основные три. Главный клуб — «Рокко» на улице Минина. Мы больше работали с клубом «Пикассо» — на улице Белинского. Там нас лучше принимали, он был более камерный, и больше всего проектов мы сделали именно там. И был ещё клуб «Манхэттен» в Щербинках, на проспекте Гагарина. Были и другие клубы, но они появлялись на несколько месяцев, максимум на год: арендовали помещение, открывали клуб, а потом он также быстро исчезал.

Большинство съёмочного материала у нас связано с этими тремя площадками. Плюс два театра: Театр драмы, где я проводил конкурс Smirnoff, и ТЮЗ, где проходил «Золотой подиум». Это основные площадки того времени.

Буклет о конкурсе «Платье года» 2001 года с описанием конкурса, программы вечера, партнеров и списком участников Из личного архива Дмитрия Гительсона

Дмитрий: Тогда была особая жизнь, полная событий, в которых смешивались разные аудитории. Да, сказать, что не было бандитов, было бы неправдой. Но и сказать, что наша аудитория состояла только из бандитов — тоже неправда. Было много нормальных, интеллигентных, образованных людей. И не всегда это был бизнес. Если кто-то скажет, что там сидели одни наркоманы, бездельники и антипатриоты — я буду спорить. Это не так. Были коллекции, которые развивали и прославляли наши российские темы, мотивы, промыслы — и они сохранились в моем архиве. Надо быть благодарными и тому времени тоже.

Я считаю, что во многом это зависит от людей. Если есть человек, который способен объединить людей и создать тренд — всё получится. И я уверен: не было бы Анны Марковны Гор — не было бы «Арсенала». Не было бы Елены Кораблёвой — не было бы «Золотого подиума» и всей этой модной жизни. Были и другие люди, которые помогали, участвовали, давали деньги. Но должен быть кто-то, способный всех объединить и выстроить процесс.

Может быть, что-то ещё поменяется. Может быть, появятся новые люди, которые захотят создать волну, индустрию, уникальный процесс!

Читайте другие материалы архива ↓

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media