Камера обскура в живописи

Концепция

Интерес к камере обскура, как возможному инструменту в арсенале художников, сохраняется на протяжении десятилетий, вызывая бурные дискуссии и побуждая к новым исследованиям. Открытие принципов камеры обскуры и её дальнейшее развитие от простого затемнённого пространства с небольшим отверстием до портативных устройств с линзами и зеркалами представляет собой один из ключевых моментов в истории документальной живописи. Её возможное использование могло оказать глубокое влияние на формирование реалистического стиля в живописи, на мастерское владение перспективой, светом и детализацией.

Эта тема не только затрагивает вопросы художественной техники, но и ставит под сомнение представления о чистой гениальности художников, предлагая рассмотреть их творчество в контексте доступных инструментов и научных знаний своего времени.

Исследование структурировано по хронологическому и тематическому принципам, позволяя последовательно проследить эволюцию как самой концепции камеры обскуры, так и её предполагаемого влияния на живопись. Такая структура призвана обеспечить системность анализа и наглядность изложения.

Исследование бросает вызов привычному пониманию истории искусств, предлагая модель, где новые инструменты влияют на способ видения и искусство. Таким образом, данная тема представляет собой почву для глубокого визуального исследования, затрагивающего искусство фотографии и искусство живописи.

1. Камера обскура. Принцип работы

Название аппарата — «камера обскура» — является латинским термином, который переводится как «тёмная комната», что прекрасно раскрывает его природу. Эти устройства относятся к числу самых элементарных приспособлений, позволяющих получить проекцию изображения. Художники применяли их для упрощения своих задач. Процесс создания рисунка сводился к простому обведению контуров проецируемых предметов, что значительно ускоряло работу.

Переносная камера обскура со встроенным зеркалом 1810-1820 вв

Упоминания о камере-обскуре встречаются ещё в V–IV веке до н. э. — последователи китайского философа Мо-цзы описали возникновение перевёрнутого изображения на стене затемнённой комнаты. Возможно, упоминание о камере-обскуре встречаются у Аристотеля, который задавался вопросом, каким образом может возникать круглое изображение Солнца, когда оно светит через квадратное отверстие.

В XI веке арабский ученый Ибн аль-Хайсам при проведении наблюдений за солнечными затмениями применял специально оборудованные палатки. Он знал об опасности прямого взгляда на Солнце, поэтому создавал небольшое отверстие в пологе, через которое изображение звезды проецировалось на внутреннюю стенку палатки. Ученому принадлежит первенство в научном объяснении принципа действия камеры-обскуры, основанное на его понимании распространения света. Это открытие позволило ему опровергнуть господствовавшую в то время теорию, утверждавшую, что лучи света исходят из глаз и «ощупывают» предметы.

В эпоху Средневековья камера обскура активно использовалась для различных астрономических целей, а в эпоху возрождения художники (архитекторы, живописцы) восторженно относились к эффектам, получаемым с помощью способа центральной проекции изображения на холст.

Принцип работы камеры обскура

2. Камера обскура и живопись. Первые шаги

Первое упоминание камеры обскура в контексте живописи относится к «Трактату о живописи» Леонардо да Винчи.

«…Когда изображения освещенных объектов проходят через маленькое круглое отверстие в очень темную комнату, вы будете видеть на бумаге все те объекты в их естественных формах и цветах…»

Рукописи Леонардо да Винчи 1540-е г.

Ян ван Эйк

Однако, самым важным и показательным примером использования данной техники художниками, является Ян ван Эйк (ок. 1385 или 1390, Маасейк — 1441, Нидерланды) и наглядный пример — его работа «Портрет четы Арнольфини» (1434 г).

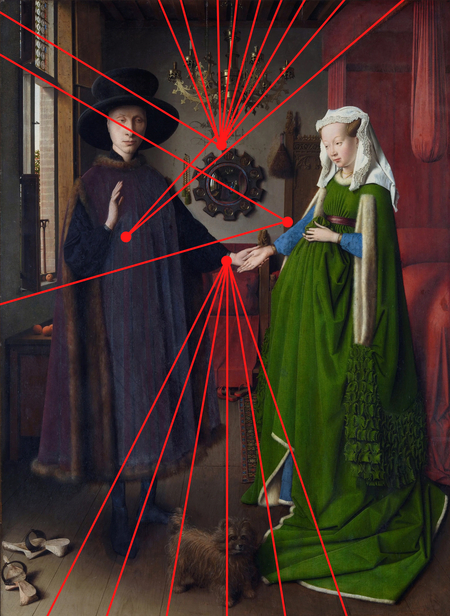

Ян ван Эйк / «Портрет четы Арнольфини» / 1434 г. / Перспектива

Для своего времени это произведение живописи отличалось поразительной детализацией. Изображение комнаты, отражённой в зеркале, а также канделябра сложной формы демонстрируют невероятное мастерство художника. Подобная реалистичность достигается за счёт предельно точной передачи цветовой гаммы, перспективных сокращений и игры светотени. Однако, написать такую работу, полагаясь исключительно на зрение, практически невозможно, поскольку блики и отражения изменяются при малейшем движении головы или изменении угла обзора.

Ян ван Эйк / «Портрет четы Арнольфини» / 1434 г. / Фрагменты

Основными факторами для предположения, что данная работа была выполнена при помощи камеры обскура, послужили перспективные сокращения, которым подчинена работа, и такая деталь как зеркало в глубине изображенной комнаты. Дело в том, что на картине невозможно найти единственную точку схода — место, в котором сходятся все линии перспективных сокращений пространства, вместо этого их целых четыре. Такие особенности портрета не могут быть вызваны случайностью, и обычно, живописные работы придерживаются более структурированной и утрированной перспективе, которая местами далека от реальности. В работе «Портрет четы Арнольфини» линия горизонта слегка наклонена, а анализ перспективы показывает сокращения, скорее присущие фотографии. Этот заставляет ученых сомневаться, каким методом могла быть написана работа.

Реконструкция выполнения портрета четы Арнольфини. Вверху: позы художника во время работы. Внизу: виды, полученные через четыре объектива. / Университет Лотарингии, Fourni par l’auteur

Что касается зеркала — оно выпуклой формы, на нем прописаны блики и детали до поразительной точности и конкретики. Если зеркало перевернуть, оно будет вогнутым, а это уже оптический инструмент, при помощи которого легко было бы передать такую точность.

Оригинальное выпуклое зеркало на картине «Портрет четы Арнольфини». / Выпуклое зеркало в трехмерной реконструкции.

Еще одна работа художника, которую стоит упомянуть в контексте данной темы — «Мужчина в красном тюрбане» 1433 г. Она также написана с фотографичной точностью, но причина, почему ее стоит упомянуть, другая. Эта работа подтверждает теорию ученого Хокни другим способом — дело в том, что технологии в отношении камеры обскур того времени позволяли получать проекцию изображения около 30 см, голова на этом портрете именно такого размера, как и множество других голландских портретов того времени. Сочетая этот факт с детализированностью работы, можно предположить, что она тоже была создана при помощи камеры обскур.

Ян ван Эйк /"Портрет мужчины в красном тюрбане"/ 1433 г.

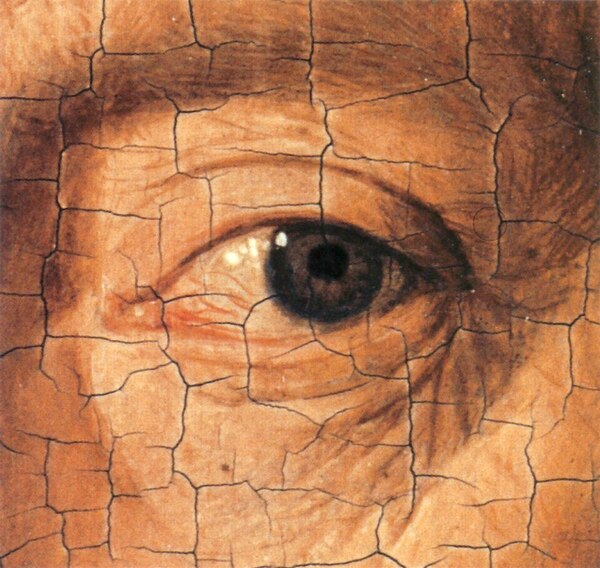

Ян ван Эйк /"Портрет мужчины в красном тюрбане"/ 1433 г/ Фрагменты

3. Камера обскура и живопись XVI–XVII веков