Эволюция геометрии: от супрематического прорыва к международному модернизму

Рубрикатор

1. Концепция 2. 1915–1921: Рождение утопии. Супрематизм как духовная революция 3. 1922–1925: Трансфер идей. Эль Лисицкий — мост между Москвой и Веймаром 4. 1926–1932: Геометрия становится структурой. От «Проунов» к «Абстрактному кабинету» 5. 1930-1950: Ассимиляция. Баухаус и рождение Интернационального стиля 6. 1950-1970: Триумф функциональности. Геометрия как корпоративный код 7. Заключение: 1970-е — настоящее время: Наследие. От функционализма — к новому утопизму 8. Источники

Эволюция геометрии: от супрематического прорыва к языку международного модернизма

Визуальное исследование предпринимает попытку проследить сложный путь трансформации художественного языка — от радикального жеста русского авангарда до универсального визуального кода международного модернизма. Основной задачей является демонстрация того, как геометрическая абстракция, возникшая как инструмент утопического проектирования новой реальности, пройдя через фильтры культурного трансфера и функциональной адаптации, превратилась в доминирующий визуальный язык западной цивилизации середины XX века, сменив духовный пафос на прагматизм и универсальность. Исследование выстроено вокруг сравнительного анализа трех хронологических этапов, каждый из которых представляет собой качественно новую ступень в освоении и переосмыслении геометрической формы.

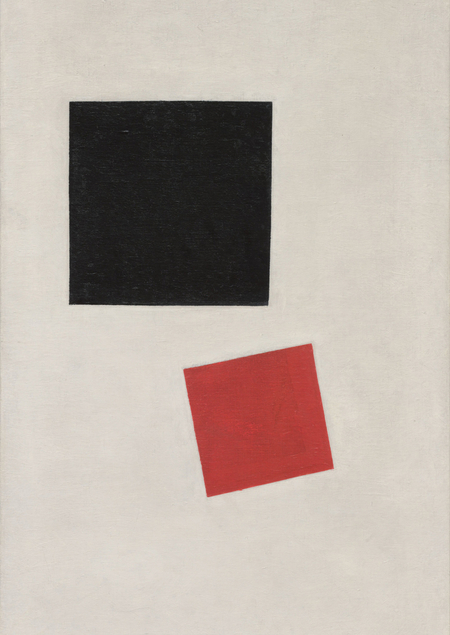

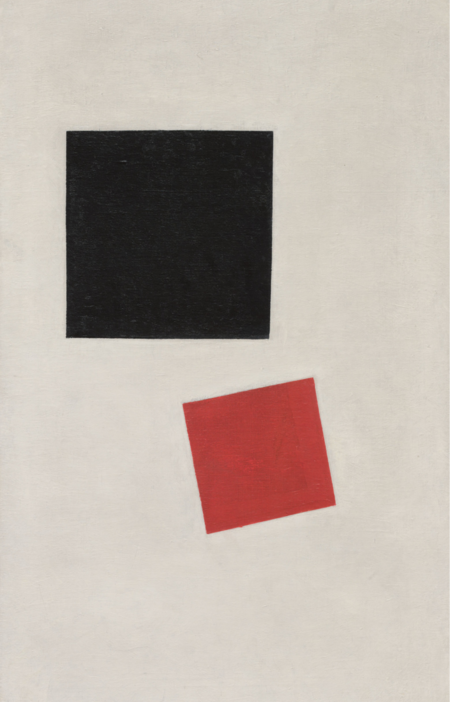

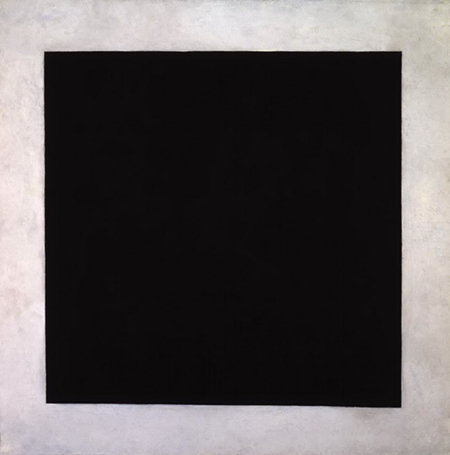

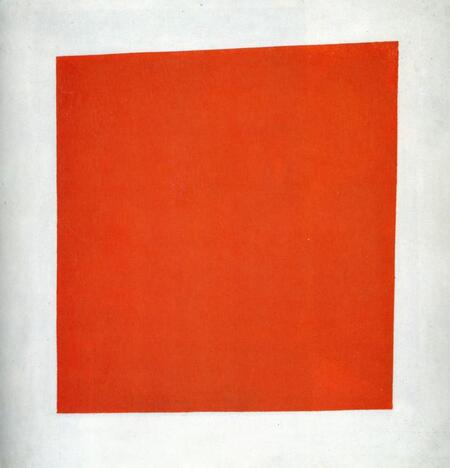

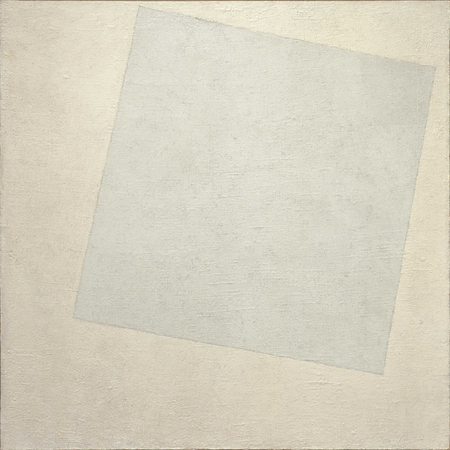

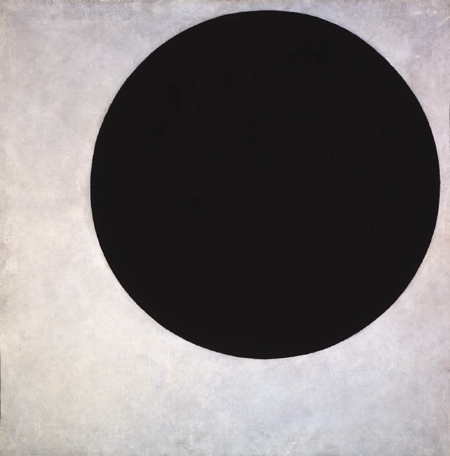

Казимир Малевич (1) «Чёрный супрематический квадрат» (1915); Казимир Малевич (2) «Супрематизм» (1915-1916)

Первый этап (1915-1921) — «Рождение утопии: геометрия как духовная революция» — фокусируется на генезисе супрематической теории и практики. Через детальный визуальный анализ «Черного квадрата» Казимира Малевича, его супрематических композиций и ранних «Проунов» Эля Лисицкого раскрываются фундаментальные принципы нового искусства. Ключевыми визуальными маркерами этой фазы выступают: полный разрыв с репрезентативной традицией, динамичные и часто асимметричные композиции, передающие ощущение космического пространства и энергетического взрыва, а также скупая, но семиотически насыщенная цветовая палитра, где черный, белый и красный несли высшую философскую нагрузку. На этой стадии геометрия функционировала как инструмент духовного преображения и конструирования новой человеческой чувственности.

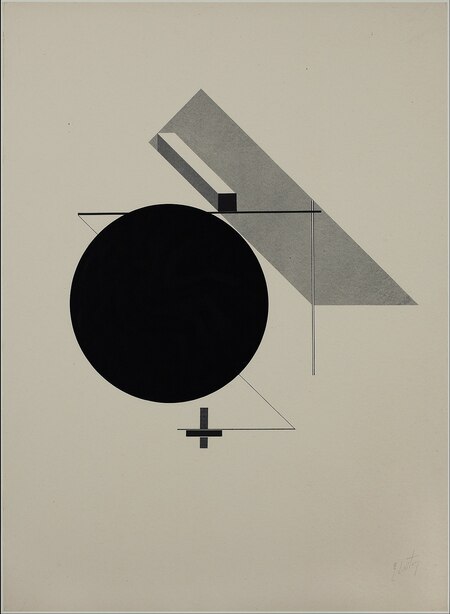

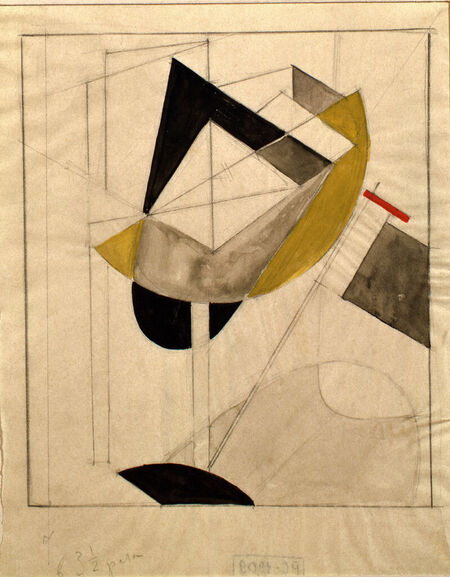

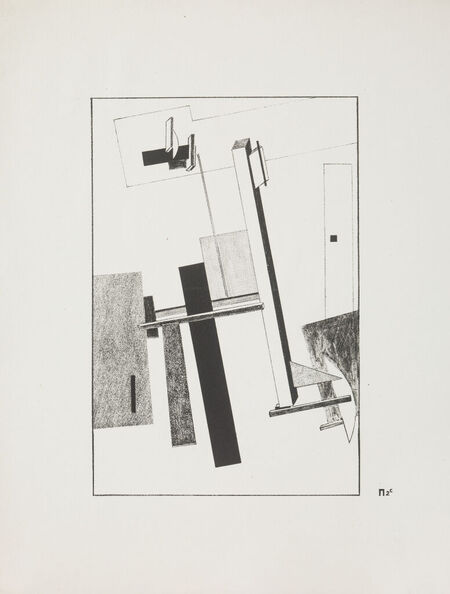

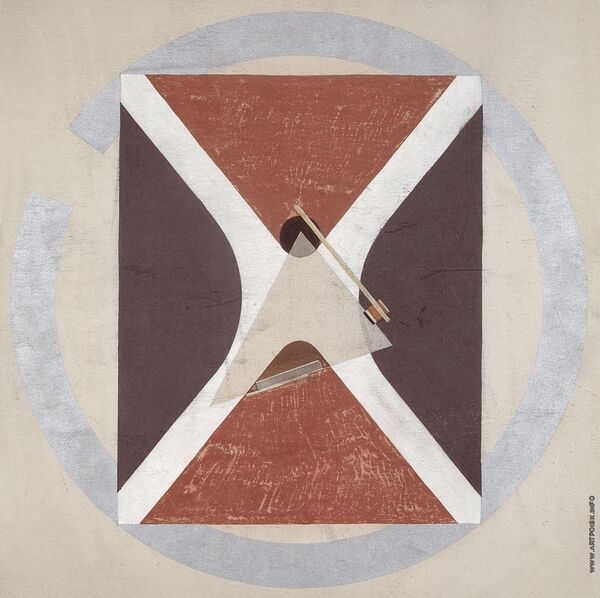

Эль Лисицкий (1) «Проун» (1922); Эль Лисицкий (2) «Ленинская трибуна» (1920)

Второй этап (1922-1929) — «Трансфер: геометрия как структурный каркас» — посвящен критически важному периоду культурного обмена. Интеллектуальная и организационная деятельность Эля Лисицкого в Германии, его новаторские выставочные проекты (такие как «Абстрактный кабинет» в Ганновере) и эксперименты в области типографики и книжного дизайна сыграли решающую роль в адаптации идей русского авангарда для западноевропейского контекста. Визуальный анализ на этом этапе показывает, как геометрия покидает плоскость картины, чтобы воплотиться в трехмерном пространстве, становясь организующей структурой, системой координат и инструментом социальной коммуникации. Композиции утрачивают первоначальную динамическую хаотичность, обретая черты конструктивной логики, инженерной точности и системной организации, что свидетельствует о начале процесса ее функционализации.

Эль Лисицкий (1) «Проун» (1923); Эль Лисицкий (2) «Проун» (1923)

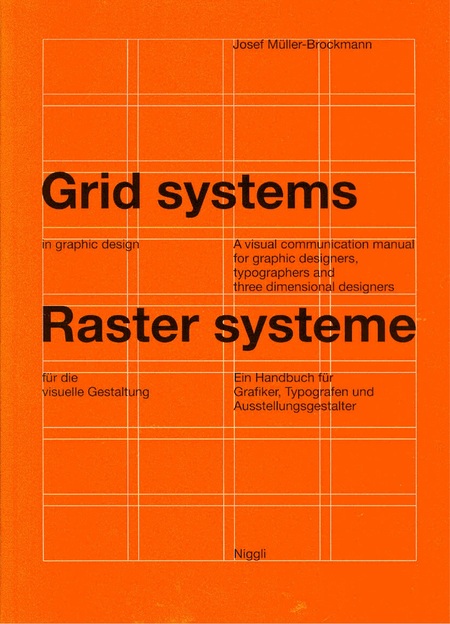

Третий этап (1930-е — 1960-е) — «Ассимиляция: геометрия как язык интернационального стиля» — демонстрирует окончательную интеграцию и перерождение первоначальных идей. В безупречных модульных сетках швейцарской типографики Йозефа Мюллер-Брокмана, в строгой элегантности стеклянных небоскребов Миса ван дер Роэ и в системном подходе к дизайну, унаследованном от Баухауса, геометрия окончательно утрачивает свою утопическую и духовную ауру. Ее визуальными доминантами становятся рациональная сетка, нейтральная (чаще монохромная) цветовая гамма, акцент на ясности, читаемости и функциональном совершенстве. На этой стадии она превращается в эффективный инструмент корпоративной идентичности, международной бизнес-коммуникации и символического выражения ценностей рационального, технологичного и глобализирующегося мира.

Казимир Малевич (1) «Супрематическая композиция» (1916); Казимир Малевич (2) «Чёрный квадрат и красный квадрат» (1915)

Сравнительный анализ этих трех визуальных парадигм позволяет сделать вывод о парадоксальной природе данной эволюции. Путь от супрематического прорыва к интернациональному стилю — это путь от деконструкции старого мира через форму к конструированию нового мирового порядка с помощью этой же формы, но наполненной принципиально иным содержанием. Это история о том, как революционный, почти метафизический жест был превращен в основной визуальный язык модернистской цивилизации, демонстрируя диалектическую связь между радикальным художественным экспериментом и последующим его освоением культурным мейнстримом.

1915-1921: Рождение утопии. Супрематизм как духовная революция

Период 1915–1921 годов ознаменовал радикальный разрыв с художественной традицией прошлого. Супрематизм, провозглашенный Казимиром Малевичем, возник не как очередной художественный стиль, а как фундаментальная философская и духовная система, претендующая на пересмотр самих основ творчества и восприятия мира.

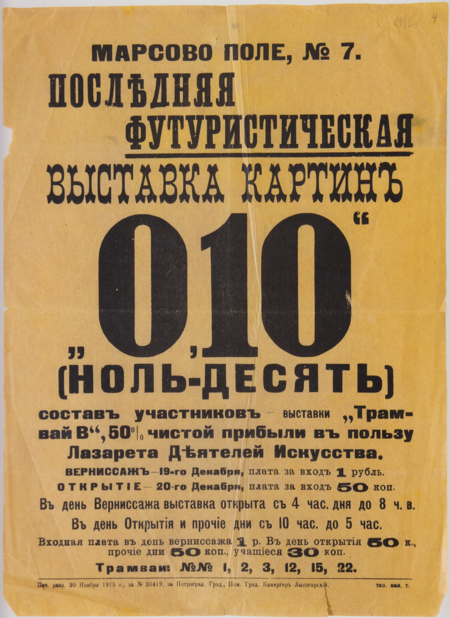

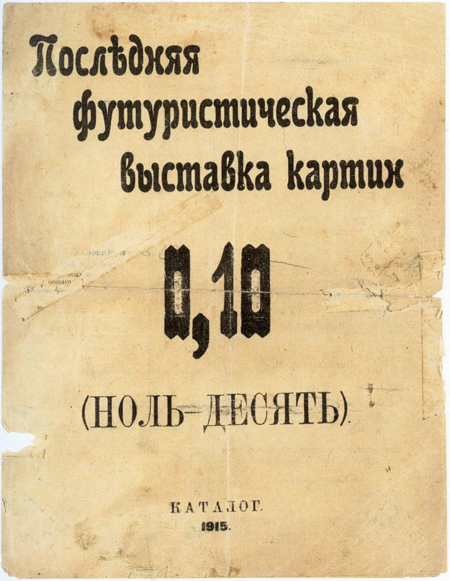

Выставка «0,10»

Последняя футуристическая выставка картин стала эпицентром художественного переворота. В экспозиции, претендовавшей на выход «за ноль» традиционных форм, Малевич впервые представил публике супрематические работы. Выставка заявила о рождении нового искусства, порывающего не только с академизмом, но и с предметностью вообще.

(1) Реклама выставки (частная коллекция, Цюрих); (2) Обложка каталога

Фотография выставки. Видно 21 работу Малевича из 39 его работ на выставке

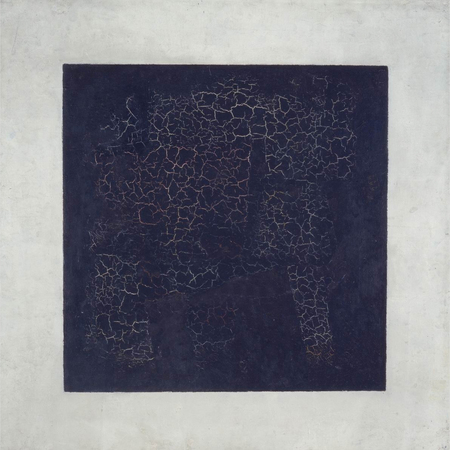

«Чёрный квадрат»

Помещённый в «красном углу» — сакральном пространстве для икон — «Чёрный квадрат» совершил символический переворот. Это был «нуль форм», сводящий живопись к её первоэлементу и открывающий путь к чистой пластике.

«Чёрный супрематический квадрат» (1915)

(1) «Чёрный квадрат». Рубеж 1920—1930-х годов Государственный Эрмитаж; (2) «Чёрный квадрат». Около 1923. Работа выполнена совместно с А. Лепорской, К. Рождественским, Н. Суетиным. Государственный Русс

Квадрат стал знаком абсолютного разрыва с прошлым и манифестом нового творческого сознания.

(1) «Красный квадрат. Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» (1915); (2) «Белый квадрат» («Белое на белом» 1918 MoMA)

Манифестация супрематизма

Вслед за «Квадратом» появились другие супрематические работы — динамичные композиции из геометрических фигур, парящих в белом пространстве-вакууме. Круг, крест, линии создавали новую космогонию, выражая чистое чувство без предметных ассоциаций. Супрематизм утвердился как философско-художественная система, провозглашавшая геометрию языком высшей, духовной реальности.

(1)«Чёрный крест»; (2)«Чёрный круг»

«Триптих» в Русском музее

1922-1925: Трансфер идей. Эль Лисицкий — мост между Москвой и Веймаром

В этот период происходит трансформация геометрии из средства духовного выражения в инструмент проектирования. Выставочные проекты и типографика Лисицкого демонстрируют, как супрематические формы становятся основой для организации реального пространства и информации, закладывая фундамент будущего интернационального стиля.

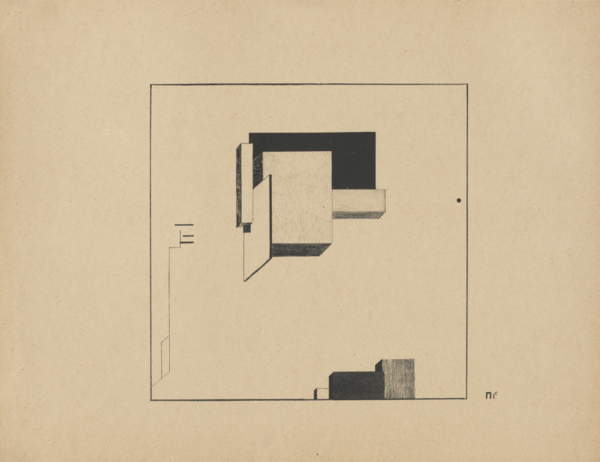

Проун 1А «Мост». Лист из папки «Проуны» (1920-1921)

Работа Лисицкого в Баухаусе и с группой «Де Стейл»

Эль Лисицкий (1) «Проун 19Д» (1920-1921); (2) «Проун 23» (№ 6) (1919)

Эль Лисицкий становится ключевой фигурой в диалоге между российским и европейским авангардом. Его преподавательская деятельность и творческие проекты в Баухаусе способствуют адаптации супрематических принципов для западной аудитории. Разработанные им проуны — проекты утверждения нового — наглядно демонстрируют, как абстрактная геометрия может быть преобразована в архитектурные и дизайнерские решения.

Эль Лисицкий (1) «Проун 2С» (1919-1920); (2) «Проун 43» (1920-1921)

Эль Лисицкий (1) «Проун»; Тео ван Дусбург (2) «Композиция VII» (1917)

Творческий союз с Тео ван Дусбургом и участниками движения «Де Стейл» приводит к продуктивному обмену идеями. Лисицкий объединяет динамику супрематизма со строгой гармонией неопластицизма, создавая синтез двух важнейших художественных систем. Этот диалог обогащает визуальный язык модернизма, добавляя русской абстракции структурной четкости.

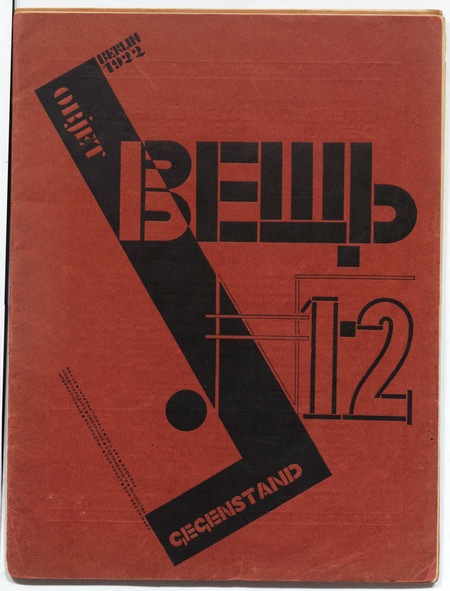

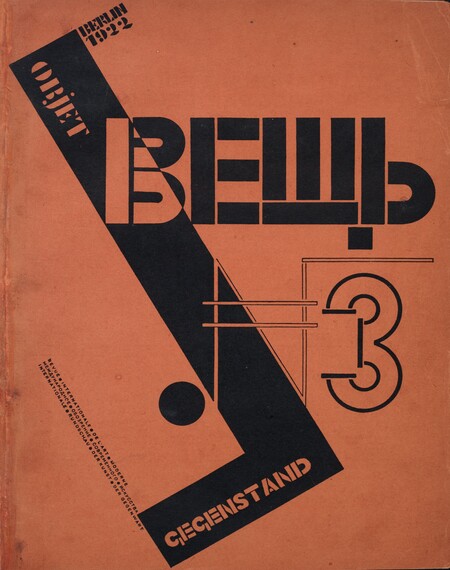

Журнал «Вещь»

Обложки журнала «Вещь» (1) Выпуск № 1-2; (2) Выпуск № 3

Основанный совместно с Ильей Эренбургом в Берлине, журнал становится важной платформой международного культурного обмена. Публикуя материалы ведущих художников и архитекторов обоих направлений, «Вещь» пропагандирует функционализм как общую основу для авангардных течений. Издание формулирует концепцию «вещи» как синтеза искусства и технологии.

Примеры страниц выпуска № 3

Примеры страниц (1) Выпуск № 1-2; (2) Выпуск № 3

1926–1932: Геометрия становится структурой. От «Проунов» к «Абстрактному кабинету»

Геометрические принципы проникают в предметный мир: от мебели Баухауса до выставочных павильонов. Конструкция становится выражением содержания, а модульные системы позволяют тиражировать эстетически осмысленные объекты. Это период, когда абстракция окончательно перерождается в методологию, предлагая универсальный язык для промышленного производства.

Создание «Абстрактного кабинета» в Ганновере

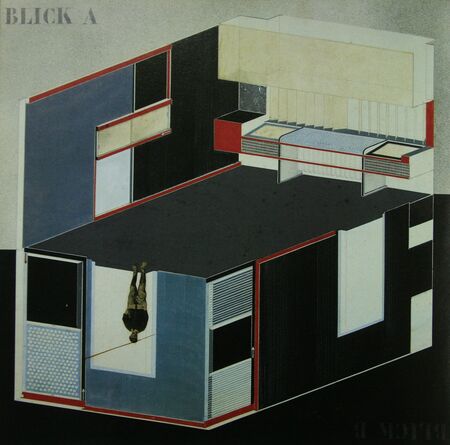

Эль Лисицкий (1) «Дизайн абстрактного кабинета» (1927); (2) «Проун 1 С. Дом над землей» (1919)

Кабинет абстракции. Фрагмент экспозиции в Провинциалмузеуме, Ганновер. 1927. Серебряно-желатиновый отпечаток. Государственная Третьяковская галерея

Эль Лисицкий реализует новаторский проект в Ганноверском музее — тотальное пространство, где зритель оказывается внутри супрематической композиции. Мобильные стенки, система освещения и тактильные поверхности превращают абстрактную геометрию в физический опыт. Это знаменует окончательный переход от изображения формы к архитектурному воплощению, где искусство становится средой обитания.

Интерьер зала конструктивного искусства на Международной художественной выставке, Дрезден. 1926. Серебряно-желатиновый отпечаток. Российский государственный архив литературы и искусства

Расцвет конструктивистской типографики

Геометрия завоевывает плоскость печатной страницы. Швейцарские дизайнеры во главе с Ян Чихольдом развивают принципы Лисицкого и Родченко, создавая модульные сетки и строгие композиционные системы. Асимметрия, шрифты без засечек и функциональная верстка превращают типографику в инструмент социальной коммуникации, где визуальная ясность приравнивается к интеллектуальной честности.

Эль Лисицкий (1) Обложка каталога «Русская выставка» в Цюрихе (1929); Ян Чихольд (2) Плакат в швейцарском стиле

К началу 1930-х складываются основные параметры будущего интернационального стиля: ритмичные фасады, каркасные структуры, принцип «свободного плана». Архитекторы используют геометрию как нейтральный инструмент, очищенный от национальных особенностей и утопического пафоса, — готовый к глобальному распространению.

1930-1950: Ассимиляция. Баухаус и рождение Интернационального стиля

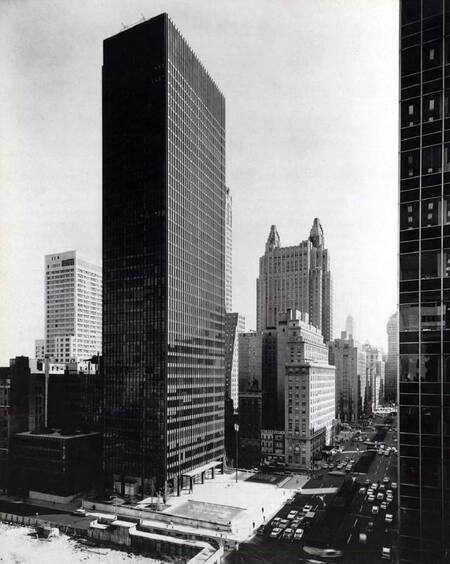

К 1950-м складываются каноны стиля: плоские крыши, стеклянные фасады, свободные планы, отказ от орнамента. Такие проекты как Сигрем-билдинг (1958) в Нью-Йорке демонстрируют полную ассимиляцию авангардной геометрии, превратившейся в элитарный, но универсальный архитектурный язык глобального капитализма.

Людвиг Мис ван дер Роэ и Филип Джонсон «Сигрем-билдинг» (1954-1958)

Закрытие Баухауса

Приход нацистов к власти приводит к закрытию Баухауса как «рассадника дегенеративного искусства». Однако это событие становится катализатором глобального распространения его идей. Преподаватели и студенты школы эмигрируют в разные страны, формируя международную сеть влияния.

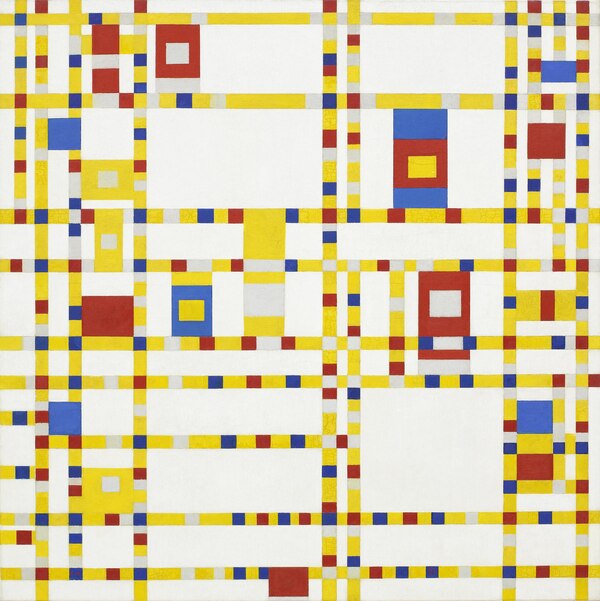

Пит Мондриан (1) «Буги-Вуги на Бродвее» (1942-1943); Йозеф Альберс (2) «Посвящение квадрату» (начата в 1950)

Эмиграция Миса ван дер Роэ в США

Переезд Миса ван дер Роэ в Чикаго знаменует поворотный момент в архитектуре XX века. Возглавив Иллинойсский технологический институт, он разрабатывает «универсальное пространство» и каркасную модульную систему. Его американские проекты становятся эталоном корпоративного модернизма, где геометрия служит выражением структурной честности и функциональной ясности.

Людвиг Мис ван дер Роэ «Фарнсуорт-хаус» (1945-1951)

Людвиг Мис ван дер Роэ и Филип Джонсон «Сигрем-билдинг» (1954-1958)

«Меньше — значит больше»

Этот афоризм Миса ван дер Роэ становится кредо интернационального стиля. Принцип подразумевает очищение формы от всего случайного, сведение архитектуры к ее сущностным элементам. Геометрия теперь служит не утопическим идеалам, а выражает эстетику экономичной эффективности и технологической точности.

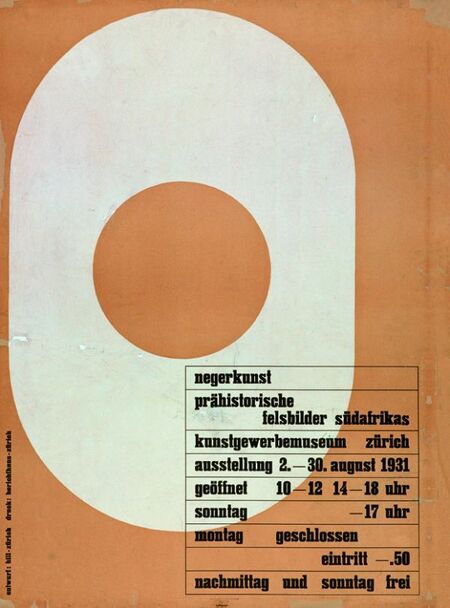

Йозеф Мюллер-Брокман (1) Плакат «Schützt das Kind!» (1953); Макс Билл (2) Плакат «Negerkunst» (1931)

1950-1970: Триумф функциональности. Геометрия как корпоративный код

Этот период характеризуется тотальным распространением геометрического мышления на все сферы проектирования — от архитектурных комплексов до корпоративных гайдлайнов. Модульность, повторяемость и стандартизация превращают наследие авангарда в эффективный инструмент массового производства и глобальной коммуникации.

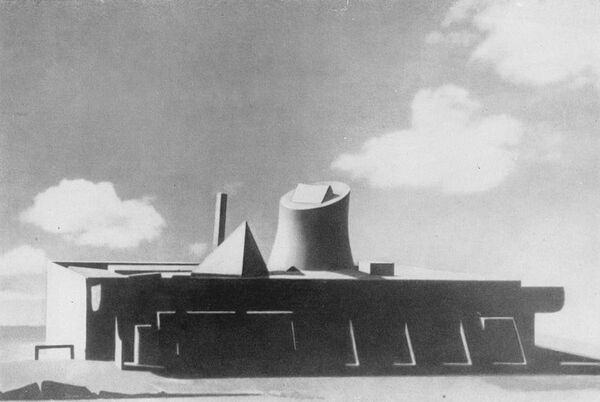

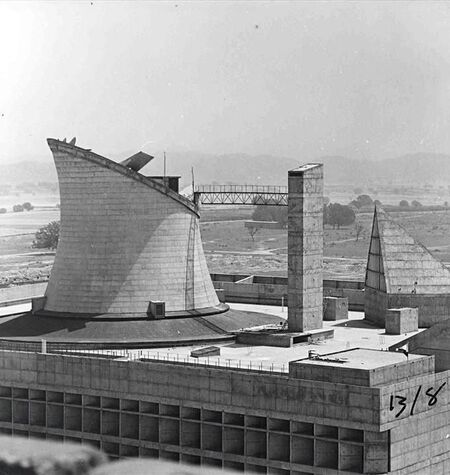

Ле Корбюзье «Здание Ассамблеи в Чандигархе» (Индия, 1953)

Мис ван дер Роэ «Комплекс Иллинойсского технологического института» (Чикаго, 1940-1950)

В послевоенные годы архитектурная геометрия достигает апофеоза в проектах Миса ван дер Роэ. Его знаменитые стеклянные небоскрёбы — Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958) и здания в Чикаго — становятся иконой корпоративного модернизма. Совершенные прямоугольные формы, модульные фасады и принцип «универсального пространства» превращают архитектуру в инструмент создания престижного корпоративного имиджа. Геометрия окончательно теряет связь с утопическими идеалами, становясь языком бизнеса и власти.

Швейцарский интернациональный стиль в графике

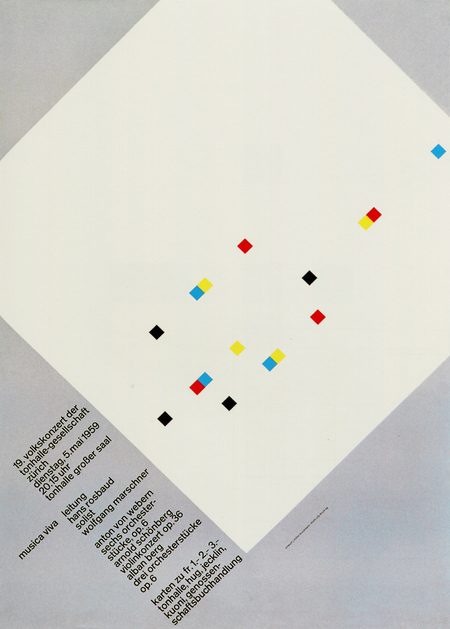

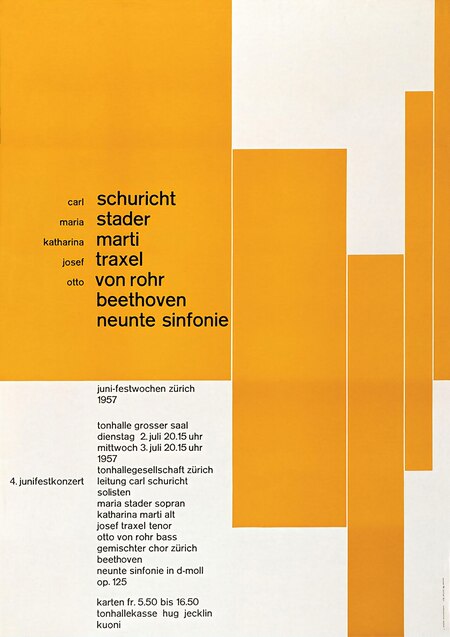

Йозеф Мюллер-Брокман (1) Плакат «Musica Viva» (1957); Йозеф Мюллер-Брокман (2) Плакат (1957)

Параллельно в графическом дизайне происходит аналогичная трансформация. Швейцарская школа под руководством Йозефа Мюллер-Брокмана и Армина Хофмана разрабатывает строгую модульную систему вёрстки. Асимметричные сетки, шрифты без засечек (Helvetica, 1957) и математически выверенные композиции становятся визуальным стандартом для корпоративной идентичности, научных изданий и транспортной навигации. Геометрия здесь служит идеалам объективности и международного взаимопонимания.

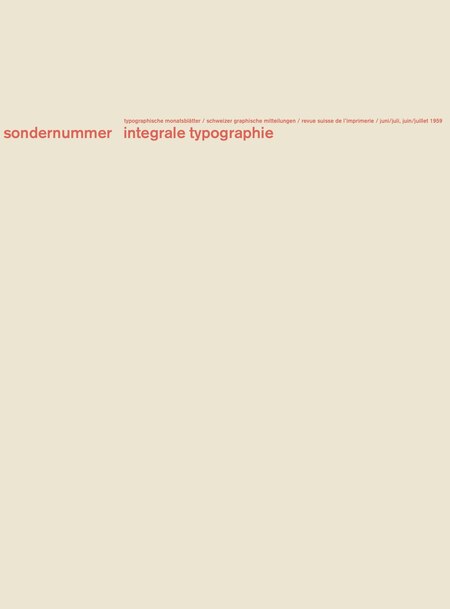

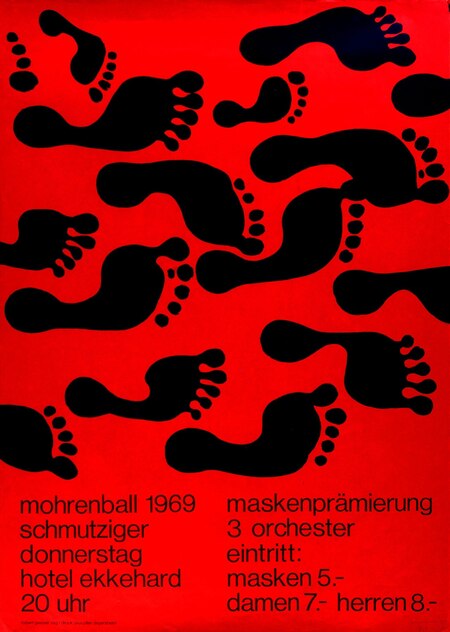

Эмиль Рудер (1) Обложка журнала Typographische Monatsblätter (1959); Роберт Гайссер (2) Плакат (1969)

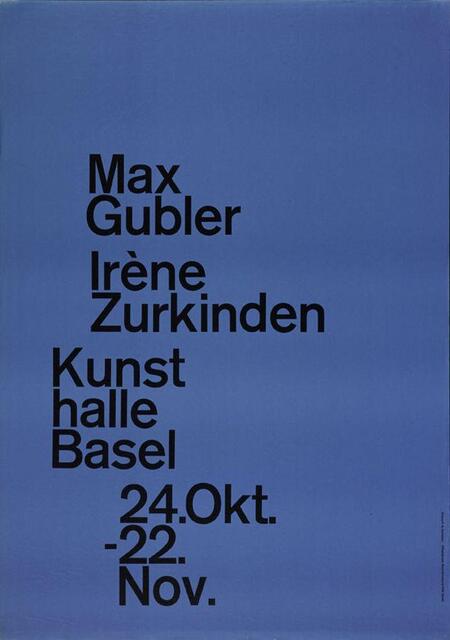

Йозеф Мюллер-Брокман (1) Обложка книги «Модульная система в графическом дизайне» (1981); Армин Хофман (2) Постер для Кунстхалле Базеля (1959)

Заключение: 1970-е — настоящее время: Наследие. От функционализма — к новому утопизму

Эволюция геометрического языка от супрематизма до современности представляет собой диалектический процесс постоянного переосмысления. Русский авангард дал миру не просто набор форм, но методологию проектного мышления, которая прошла сложный путь трансформаций: от духовной революции и утопических устремлений — через функционализацию в интернациональном стиле — к критическому переосмыслению в эпоху постмодерна — и новому синтезу в цифровую эпоху. Наследие авангарда продолжает жить как живой источник вдохновения, проявляясь в современных экологических утопиях, цифровых интерфейсах и поисках новой идентичности в глобализирующемся мире. Геометрическая абстракция, рождённая век назад как проект нового человека, сегодня обретает новое значение в контексте вызовов XXI века, демонстрируя удивительную жизнеспособность и актуальность идей русского авангарда.