Сюжеты Ветхого Завета в творчестве Марка Шагала

«Еще в детстве я был пленен Библией, мне всегда казалось, да и теперь кажется, что это величайший источник поэзии на все времена. С той поры я искал ее отражение в жизни и в искусстве. Библия — эхо природы, тайну эту я и хотел передать. Мне кажется, что в картинах этих запечатлена мечта не одного народа, а всего человечества.»

Марк Шагал

Рубрикатор

- Концепция

- Введение

- Ранние архетипы

- Создание иконографии Библии

- Библия как зеркало эпохи

- Цикл «Библейское послание»

- Монументальная живопись

- Заключение

- Библиография

- Список источников изображений

Концепция

Марк Шагал (1887–1985) занимает в истории искусства XX века совершенно особое место, выступая фигурой, сумевшей органично соединить радикальное новаторство модернистских форм и глубочайшую, почти архаичную религиозную укорененность. Чтобы понять природу его творчества, необходимо обратиться к истокам. Рожденный в Витебске, в самом сердце черты оседлости, художник сформировался в парадоксальной среде восточноевропейского еврейства. Его мир был соткан из контрастов, где тяжелая, безденежная повседневность (запах рыбы в лавке отца, тусклый свет керосиновых ламп, покосившиеся заборы) неразрывно сосуществовала с абсолютным духовным центром. Этим центром были синагога, строгий ритм шаббата и непрерывное чтение Торы. Для юного Шагала Писание было интегрировано в быт.

Именно эта двойственность определила уникальную оптику художника. Несмотря на активное освоение революционных для того времени приемов авангарда — фовистскую работу с цветом, кубистическую деконструкцию формы, сюрреалистическую логику сновидений, — Шагал оставался верен традиции. В первую очередь — традиции библейской. Он стал одним из немногих представителей модернизма, кто не отверг «старые» сюжеты ради поиска новой формы, а использовал новую форму, чтобы заново вдохнуть жизнь в ветхозаветное наследие.

Данное визуальное исследование посвящено анализу того, как Марк Шагал интерпретирует и раскрывает сюжеты Ветхого Завета. Гипотеза исследования заключается в том, что модернизм для Шагала был не самоцелью и не просто данью моде, а необходимым инструментом перевода. Ему требовался новый визуальный язык, чтобы «перевести» вечные, сакральные смыслы Библии на язык современного человека, пережившего катастрофы XX века. Я предполагаю, что деформация фигур, отказ от прямой перспективы и неестественная, экзальтированная цветопередача были нужны художнику для того, чтобы показать чудесную, сверхъестественную природу библейских событий, которую невозможно передать средствами классического реализма.

Чтобы доказать эту гипотезу, исследование выстроено в хронологическом порядке. Такой подход позволяет проследить эволюцию художественного метода мастера и увидеть, как менялись его задачи. Выборка визуального материала — от камерной станковой живописи до монументальных витражей. Я начинаю анализ с ранних работ, где важно показать, как Шагал находит сакральное в повседневном. Центральная часть исследования посвящена работам 1930–1940-х годов. В эту тяжелую эпоху, на фоне нарастающего фашизма и Холокоста, Библия для Шагала становится зеркалом современности. Завершает исследование анализ масштабных проектов — витражей. Этот выбор необходим для демонстрации финальной точки развития шагаловской концепции: выхода искусства в архитектурное пространство, где главным выразительным средством становится уже не краска, а сам свет, проходящий сквозь цветное стекло.

В ходе работы я буду опираться на детальный анализ произведений. Теоретическим фундаментом исследования послужил ряд искусствоведческих трудов. Базовые биографические сведения и контекст формирования стиля почерпнуты из издания «Marc Chagall^ 1887-1985. Painting as poetry». Также использовала различные каталоги выставок и архивы работ художника, чтобы познакомиться с его творчеством. Взглянуть на творчество мастера через призму теологии позволила статья Лилии Ратнер «Марк Шагал» из ее книги «Искусство: язык Бога». Этот труд, посвященный связи религии и художественного творчества, стал важной отправной точкой для понимания того, как Шагал возвращает сакральное в секулярное искусство XX века.

«Иудеи всегда говорили притчами, а в начале XX века Марк Шагал принес эти притчи в изобразительное искусство, „смешав банальность видимого и парадоксальность неизреченного“.»

Лилия Ратнер «Искусство: язык Бога»

«Рай», 1961

Введение

Становление Марка Шагала как мастера происходило в условиях внутреннего противоречия, обусловленного культурной средой. Стремление к профессиональному занятию живописью вступало в конфликт с традиционными религиозными устоями его веры. Основным препятствием являлся запрет иудейской традиции на создание изображений, в частности тех, что могут олицетворять духовные сущности (Вторая заповедь Декалога).

Тем не менее Марк Шагал выбирает для себя путь художника, в том числе благодаря влиянию хасидского мировоззрения. Хасидизм, базирующийся на принципе «Хэсэд» (любовь и милосердие), постулирует возможность познания через радость и эмоциональное переживание. В этой системе координат искусство для Шагала трансформировалось из запретной деятельности в духовную практику — способ фиксации божественного присутствия в материальном мире.

Встраиваясь в художественный процесс начала XX века, Шагал сформировал уникальный стиль, который не вписывался полностью ни в одно из авангардных течений. При этом он находился в постоянном взаимодействии с современными художественными школами. Художник заимствовал формальные приемы модернизма, но переосмыслял их, адаптируя для решения собственных сюжетных и символических задач.

Из арсенала футуристов Шагал заимствует технический прием совмещения разновременных планов в едином изобразительном поле. Однако функциональное назначение этого метода меняется. Если футуристы использовали симультанность для фиксации физической динамики и скорости объекта, то у Шагала этот прием выполняет нарративную функцию. Наслоение планов позволяет объединять различные временные категории — прошлое и настоящее, реальное и фантазийное— в статичном пространстве холста. Это придает композициям повествовательный характер, где событие рассматривается вне линейного времени.

Принципы кубизма легли в основу пространственных построений художника. Шагал усваивает методы сложноорганизованного, децентрализованного пространства. Отказ от прямой перспективы в пользу геометрической структуризации полотна и использования внутренних «силовых линий» дал возможность демонстрировать объект с нескольких точек зрения одновременно и встраивать сразу несколько сюжетов в полотно.

Влияние фовизма и орфизма проявилось в специфическом подходе к колориту. Шагал перенял у этих направлений использование открытого, насыщенного цвета как основного выразительного средства. В его работах цвет утрачивает описательную функцию и приобретает значение эмоционального и символического маркера. Локальные цветовые пятна используются для создания лирической атмосферы и передачи чувственного опыта.

Таким образом, творческий метод Шагала представляет собой синтез иудейской религиозной традиции, элементов русской национальной культуры и формальных достижений французского модернизма. Художник использовал актуальный визуальный инструментарий эпохи для решения задачи, лежащей за пределами чистого формотворчества: ему требовалось выразить не внешнюю оболочку объектов, а их сущность и внутреннее содержание. Именно этот синтетический визуальный код стал основой для последующей работы над библейскими сюжетами.

Ранние Архетипы

Начальный этап творчества Марка Шагала характеризуется поиском визуального языка. В этот период, хронологически предшествующий активному диалогу с парижским авангардом, работы художника часто выполнены в темном, сдержанном колорите и опираются на устоявшиеся композиционные схемы.

Шагал не стремится к чистой абстракции, считая её слишком формальной и скучной для своих задач. Основой его искусства всегда остаются жанровые сцены, но художника интересует не бытописание как таковое, а момент онтологического перехода — трансформация бытовой сцены в религиозный ритуал.

Первым примером стратегии «перевода» бытового в вечное служит картина «Семья» (известная также как «Материнство», 1909).Сюжет картины отсылает к традиционной сцене еврейской жизни, вероятно, изображая подготовку к обряду обрезания, который совершается на восьмой день после рождения мальчика. Однако для воплощения этой сугубо иудейской темы Шагал использует композиционную схему, характерную для христианского искусства — сцену «Святого семейства» или «Обрезания Господня» с классическим расположением Мадонны, Младенца и первосвященника. Композиция, заимствованная из церковной живописи. Благодаря такой структуре персонажи изымаются из потока обыденного времени. Они изображены не в динамике повседневных хлопот, а в застывшем состоянии монументального покоя.

Применяя христианскую формальную структуру к жанровой еврейской сцене, Шагал создает пространство, где герои существуют в мире фундаментальных истин, вне сиюминутного быта.

«Семья», 1909

Переезд в Париж и погружение в среду авангарда знаменуют смену инструментария. Если в «Семье» Шагал использовал классическую композицию, то в работах 1911–1912 годов он обращается к кубизму и орфизму. Картина «Посвящение Аполлинеру» является первым примером того как у Шагала модернистская деконструкция формы впервые используется для интерпретации ветхозаветного сюжета о Грехопадении.

Несмотря на нетипичную для религиозной живописи геометризованную манеру, в центре полотна безошибочно считываются образы Адама и Евы. Мужская и женская фигуры сливаются воедино, образуя общую вертикаль. Это прямая визуализация библейского текста о сотворении Евы из ребра Адама: они буквально являются «одной плотью» и одним источником жизни. Хотя первичные половые признаки присутствуют, тела трансформированы в единое существо-гермафродита. Объединенные фигуры Адама и Евы также функционально выступают в роли стрелок на огромном циферблате. В центре композиции, в руке у Евы, находится плод, напоминающий яблоко — ключевой символ искушения и познания. Фон картины насыщен дополнительными знаками: зеленые тона и очертания сферы отсылают к образу Райского сада.

Важным отличием Шагала от французских кубистов является работа с цветом. Если в парижском кубизме доминировали сдержанные охристые и серые тона, то Шагал сохраняет яркий, насыщенный колорит. Этим он маркирует свою связь с наивным и фольклорным искусством.

«Посвящение Аполлинеру», 1912

Создание Иконографии Библии

Начало 1930-х годов знаменует собой коренной поворот к системному изучению Священного Писания. Именно здесь формируется устойчивый «словарь» образов и символов, которым художник будет пользоваться до конца жизни. Катализатором этого процесса стал заказ известного маршана и издателя Амбруаза Воллара на создание цикла иллюстраций к Ветхому Завету.

Для Шагала эта работа стала не просто коммерческим заказом, а поводом для пересмотра своего художественного метода. В 1931 году художник совершает путешествие по Палестине, Сирии и Египту. Впечатления от ландшафта и, что более важно, от специфического жесткого света Востока, привели к изменению его оптики. Библейские персонажи перестали быть абстрактными мифологическими фигурами и обрели плоть, помещенную в реальный географический контекст.

Выборка графических работ этого периода для анализа неслучайна. Шагал, прославившийся как мастер цвета, в работе над Библией сознательно отказывается от хроматического разнообразия в пользу черно-белой графики. Цикл, создававшийся с начала 1930-х по 1939 год, выполнен в технике офорта (травления на меди). Работа над 105 пластинами стала для художника лабораторией, где происходила «кристаллизация» образов.

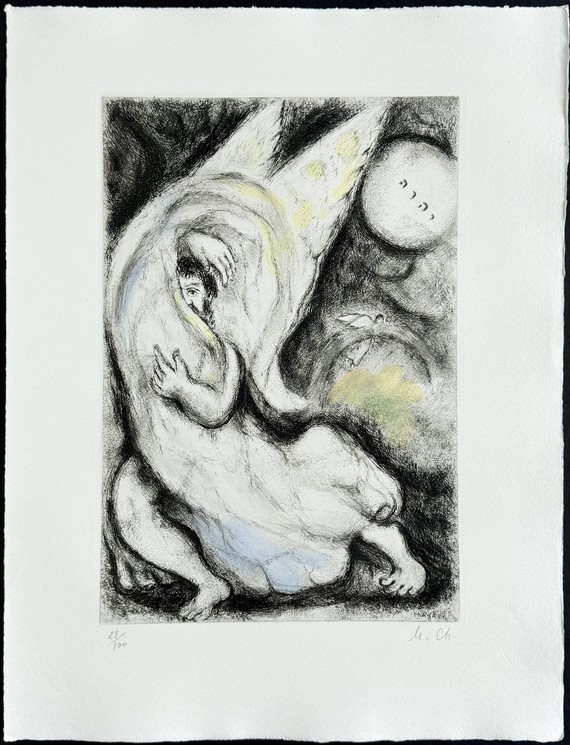

Офорты из серии иллюстраций к Библии: «Борьба Иакова с ангелом» и «Обетование Иерусалиму», 1956

Рассмотрим офорт «Борьба Иакова с ангелом». Сюжет заимствован из Книги Бытия: Иаков борется с таинственным существом (Богом или Ангелом) в ночи у реки Иавок, в результате чего получает благословение и новое имя — Израиль («Борец с Богом»).

Сцена построена на динамическом противостоянии двух фигур. Ангел изображен доминирующим: его фигура вертикальна, он одной рукой удерживает Иакова. Иаков же композиционно прижат к земле, он стоит на коленях. Драматизм сцены передан через телесное напряжение. Шагал детально прорабатывает мускулатуру героев, упертые в землю ноги Иакова.

История создания этого цикла гравюр была прервана внешними обстоятельствами: смертью Воллара и началом Второй мировой войны. Однако вынужденная пауза привела к трансформации метода. Когда в 1950-х годах художник вернулся к завершению проекта, его подход изменился. Офорты, изначально задуманные как монохромные, начали дополняться цветом.

Примером переходного этапа служит «Обетование Иерусалиму». Здесь Шагал добавляет поверх графической основы акварельные пятна.

В 1955 году Библия с иллюстрациями Шагала наконец увидела свет, а последовавшие выставки в Париже (1956, 1960) закрепили за этим циклом статус канонического и получили признание публики. Работа над офортами создала жесткий иконографический каркас, который в поздний период творчества (рассматриваемый в следующих главах) позволит Шагалу перенести эти сюжеты в монументальный масштаб.

Библия как зеркало эпохи

На фоне роста антисемитизма в Европе, прихода к власти нацистов и последующей трагедии Холокоста, ветхозаветные и евангельские сюжеты становятся единственно возможным языком для осмысления современной катастрофы. Художник интегрирует сакральный контекст в актуальную политическую и гуманитарную повестку, создавая новый тип исторической живописи, где современность соединяется с мифом.

Прежде чем перейти к работам 1930-х годов, необходимо обратиться к раннему прецеденту, который задает методологию работы Шагала со словом. Картина «Ворота еврейского кладбища», написанная в год революции, важна как пример прямого введения священного текста в ткань изображения. Визуальный ряд здесь неотделим от эпиграфики. На воротах кладбища художник помещает надпись на иврите — цитату из пророка Иезекииля: «…вот, Я открою гробы ваши… и выведу вас из гробов ваших, народ Мой, и введу вас в землю Израилеву».

Шагал использует текст как визуальную доминанту. Буквы становятся частью архитектуры. В дальнейшем, в годы катастроф, именно обращение к пророкам станет для Шагала способом комментировать современность.

«Ворота еврейского кладбища», 1917

С началом 1930-х годов, когда политическая атмосфера в Европе накаляется, интонация работ Шагала резко меняется. Картина «Одиночество» (1933) открывает этот трагический цикл.

На картине изображены две фигуры, погруженные в меланхолию: человек в молитвенном облачении (талите), сидящий на земле, и лежащая рядом с ним белая корова. Между ними нет взаимодействия, их объединяет общее состояние отчужденности и мрачный, сумеречный фон.

Центральный образ животного здесь требует детальной расшифровки. Корова или теленок — один из самых устойчивых архетипов Шагала, приобретает теологическое звучание. Исследователи связывают его со словами пророка Осии об «отпадающей телице» — символе Израильского царства, отступившего от Бога и теперь беззащитного перед грядущей карой.

Белый цвет коровы в «Одиночестве» контрастирует с темным окружением, подчеркивая невинность жертвы, которая предчувствует скорое заклание.

«Одиночество», 1933

Если «Одиночество» было предчувствием, то «Белое Распятие» (1938) стало непосредственной реакцией на событие — «Хрустальную ночь», серию массовых еврейских погромов в Германии. Это полотно является одним из самых сильных антифашистских высказываний в искусстве XX века.

Шагал выбирает фигуру Христа как «универсальный символ страданий», понятный европейскому зрителю, но наполняет его принципиально иным содержанием.

Художник совершает акт символического возвращения Иисуса в лоно иудаизма. Его бедра обернуты не традиционной набедренной повязкой, а талитом — молитвенным платком с черно-белыми полосами. Вместо тернового венца голову покрывает белая повязка, напоминающая головной убор раввина. Этот прием позволяет Шагалу провести прямую параллель: мучения Христа тождественны мучениям еврейского народа, а нацисты, соответственно, приравниваются к римским легионерам-мучителям.

Центральная ось с Распятием окружена вихрем разрушения, который читается как хроника текущих событий. Вокруг Христа горят синагоги и разоренные дома, люди бегут с узлами (образ беженцев), на земле валяются оскверненные свитки Торы. В деталях можно заметить красные флаги коммунизма и флаг еще независимой Литвы, что расширяет географию трагедии. В верхней части полотна парят ветхозаветные праотцы, которые плачут от ужаса.

Название картины неслучайно акцентирует внимание на цвете. Белый луч света, падающий с небес и формирующий само тело Иисуса и поперечные балки креста, служит визуальной метафорой божественного присутствия, которое невозможно уничтожить огнем погромов. Этот свет становится единственной точкой опоры и надежды в композиции, где весь остальной мир рушится.

«Белое распятие», 1938

Связующим звеном между началом века и послевоенным миром служит картина «Падающий ангел». Она была начата сразу после революции, и изначально ее героями были только Еврей и Ангел — воплощения ветхозаветной борьбы. К 1947 году композиция обросла новыми слоями смыслов: добавились христианские символы (Мадонна, Распятие) и образы Витебска.

Доминирующим элементом является ярко-красный, огненный цвет самого ангела, который буквально разрезает пространство холста по диагонали. Это падение задает вектор движения всем остальным фигурам. Ангел увлекает за собой все живое, создавая ощущение апокалипсиса.

В левой части изображены две мужские фигуры с зеленовато-синими лицами (цвет, часто означающий у Шагала потусторонность или страх). Один пытается спасти свиток Торы, другой падает, опираясь на клюку. Шагал объединяет в одном пространстве символы иудаизма (свиток Торы, еврейский старец) и христианства (Богородица с Младенцем, Распятие). Надежда здесь воплощена в образе свечи и Мадонны, которые противостоят хаосу падения.

«Падающий ангел», 1947

Картина «Исход» создана уже в послевоенный период. Здесь Шагал работает с огромными массами. Людской поток изливается из глубины полотна, заполняя все пространство до горизонта. Это создает эффект эпического движения, в котором смешались времена: исход евреев из Египта (1200 г. до н. э.) и выжившие в Холокосте, идущие на Землю Обетованную в XX веке.

На переднем плане справа возвышается Моисей со Скрижалями. В центре композиции, в сиянии огромного ночного светила, вновь возникает призрак Распятого Христа, который здесь трактуется и как символ страданий народа, и как жертва во имя спасения.

На переднем плане изображена женщина с ребенком (аллюзия на Богородицу и традиционный образ спасения жизни). Однако справа вверху мы видим огромного петуха — в бестиарии Шагала это амбивалентный знак, часто предвещающий тревожные перемены или пожар, что не дает зрителю полностью успокоиться.

Несмотря на глобальный масштаб события, фон картины остается интимным: контуры изб напоминают Витебск. Шагал настаивает на том, что великая история всегда преломляется через частную судьбу, и его родной город незримо участвует в библейском Исходе.

Шагал переходит от использования отдельных библейских цитат к созданию сложных, многосоставных композиций, где время нелинейно, а пространство заполнено символами разных традиций.

«Исход», 1966

Цикл «Библейское послание»

В 1950–60-е годы Марк Шагал переходит от создания отдельных станковых произведений к формированию цельного, тотального художественного пространства. Результатом этого процесса стал монументальный цикл «Библейское послание» (Message Biblique). Этот проект, переданный художником французскому государству в 1966 году и размещенный в специально построенном национальном музее в Ницце.

Работа над циклом началась еще в начале 1950-х годов. Первоначальным импульсом послужило желание художника оживить заброшенную часовню на Голгофе в Вансе, где он проживал в послевоенный период. Однако по мере углубления в материал замысел перерос масштабы одной часовни. Шагал стремился отделить свои образы от догматики конкретной религии, делая их универсальным достоянием человечества.

Цикл структурно делится на две смысловые группы: двенадцать масштабных полотен, иллюстрирующих ключевые моменты книг Бытия и Исход (отношения Бога и Человека), и пять картин, посвященных «Песни Песней» (любовная лирика). Примечательно, что экспозиционное расположение работ в зале нарушает хронологию библейской истории. Развеска, утвержденная самим художником, подчинена не линейному времени, а логике визуальных и духовных соответствий, создавая сложный ритм цветовых пятен и смысловых перекличек.

«Моисей и Неопалимая Купина», 1966

Открывает анализ полотно, посвященное призванию и миссии пророка Моисея. Картина четко зонирована, представляя собой диптих в рамках одной рамы.

Здесь доминирует фигура Моисея, решенная в холодной бело-голубой гамме. Художник намеренно лишает тело плотности: пророк напоминает сгущенное облако или вертикальный поток духовной энергии. Лицо Моисея прописано с особой тщательностью. За его спиной изображена пасторальная сцена — мирно пасущееся стадо овец.

В контрасте с покоем правой части, левая сторона наполнена бурной динамикой Исхода. Тело Моисея здесь трансформируется в гигантский людской поток, расширяющийся книзу. Пророк и есть свой народ. Людская масса, переходящая море, и преследующие их египтяне разделены белым облаком — знаком божественной воли, защищающей беглецов. Венчает эту пирамиду тел золотая голова пророка, устремленная к раскрытым Скрижалям Завета.

Следующим ключевым памятником является «Ноев ковчег» (1966). В этой работе Шагал демонстрирует виртуозное владение живописной фактурой для передачи стихии. Колорит полотна построен на сложнейших градациях оливково-голубых тонов. Краска нанесена таким образом, что поверхность холста кажется вибрирующей, физически воспроизводя ощущение бесконечных вод океана.

Центральная фигура Ноя развернута спиной к человечеству и лицом к животным. Одной рукой он ласкает зверя, в другой держит голубку. Его поза и склоненная голова передают состояние глубокой внутренней концентрации и предвидения.

В верхней части полотна, словно в облаке воспоминаний или видений, проступают образы грядущего. Мы видим тельца, тронутого алым цветом и призрачную лестницу Центр композиции занимает лазурная пустота.

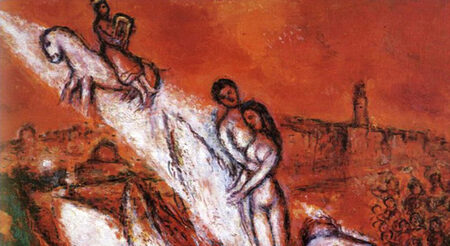

Изгнание Адама и Евы из рая (1961)

Шагал предлагает радикально новую трактовку канонического сюжета Грехопадения. Традиционно художники изображали этот момент как трагедию, полную стыда и гнева. У Шагала же сцена лишена драматизма отверженности.

Архангел, изгоняющий прародителей, не источает ярость. Он изображен с прикрытыми глазами. Сами Адам и Ева также спокойны и решительны; на лице Евы читается безмятежность. Шагал утверждает: изгнание — это начало настоящей человеческой истории.

Важнейшим элементом здесь выступает рыжий петушок, сопровождающий пару. Как было описано выше, в вузиуальном коде Шагала он часто символизирует тревожные перемены. Райское Древо Познания трансформировано в роскошный, ярко раскрашенный букет цветов.

«Изгнание Адама и Евы из рая», 1961

«Пророк Исаия», 1968

Наиболее экспрессивной работой цикла является картина, посвященная призванию пророка Исаии. Модернистская работа с цветом достигает своего апогея, становясь главным носителем богословского смысла.

Пространство картины раскалено докрасна. Этот тотальный красный цвет не символизирует кровь, но передает сверхъестественную атмосферу божественного присутствия и огненную природу Серафимов.

Изображен момент инициации: шестикрылый Серафим касается уст коленопреклоненного пророка горящим углем, чтобы очистить его от греха. Шагал использует здесь свой излюбленный прием ирреального цвета: от прикосновения ангела лицо Исаии окрашивается в теплый зеленый цвет.

За спиной пророка, в белом сиянии, разворачиваются его будущие пророчества: мирное сосуществование волка и ягненка. Но самым важным авторским комментарием является образ Распятого Мессии, проступающий за крыльями ветхозаветного Серафима. Этим Шагал визуально утверждает неразрывную связь двух Заветов, показывая Христа как исполнение пророчества Исаии.

«Лестница Иакова», 1973

В работе «Лествица Иакова» художник возвращает библейский миф в контекст своей личной биографии.

Библейская лестница, соединяющая Небо и Землю, вырастает не посреди пустыни, а над крышами покосившихся витебских хибарок. Этим приемом Шагал постулирует. Повседневный быт освящается присутствием ангелов.

Справа, почти сливаясь с землей, спит Иаков, положив голову на камень. Его сон становится реальностью картины. Ангелы, восходящие по лестнице, изображены не в строгом марше, а в экстатическом танце, что отсылает к хасидской традиции радостного служения.

Фон картины тревожен — это красное зарево, предрекающее будущие несчастья еврейского народа (потомки Иакова изображены слева во тьме). Красные ангелы с головами животных усиливают это ощущение опасности. Однако в противовес им, в левом углу, появляется символ надежды: мать с ребенком верхом на желтом петухе. Эта группа уравновешивает композицию, обещая спасение через жертву.

«Песнь Песней», 1974

Еще одна работа из цикла — «Песнь Песней». Обнаженные влюбленные парят в потоке небесного света. Фон картины — насыщенный багряный, напоминающий драгоценные оклады икон или царскую порфиру. Пара опирается на фантастическую птицу.

Шагал играет с тремя уровнями интерпретации текста. Это одновременно и гимн плотской любви (Соломон и Суламифь), и аллегория союза Бога с народом Израиля, и мистический брак Христа и Церкви. Псалмопевец в небе благословляет этот союз, подтверждая, что истинная любовь всегда имеет небесную природу, преодолевая все земные преграды.

Используя модернистские приемы — цветовые метафоры, нарушение гравитации и масштаба, — Шагал создал пространство, в котором библейский текст теряет свою архаичность и становится живым переживанием. Каждая картина цикла — это не иллюстрация прошлого, а окно в метафизическую реальность, где Витебск соседствует с Иерусалимом, а страдание искупается любовью.

Монументальная живопись

Витражи Синагоги Хадасса: 12 Колен Израилевых

Логическим завершением эволюции художественного языка Марка Шагала становится его обращение к монументальному искусству, в частности к витражу. Если в станковой живописи и графике художник моделировал свет с помощью пигмента, то в витраже он получает возможность работать с самим светом как физической материей.

Выбор данной техники в поздний период творчества неслучаен. Витраж требует отказа от мелкой детализации и перехода к обобщенным цветовым пятнам. В этой главе рассмотрю два ключевых цикла, которые демонстрируют работу мастера в двух разных религиозных контекстах: иудейском (Иерусалим) и христианском (Майнц).

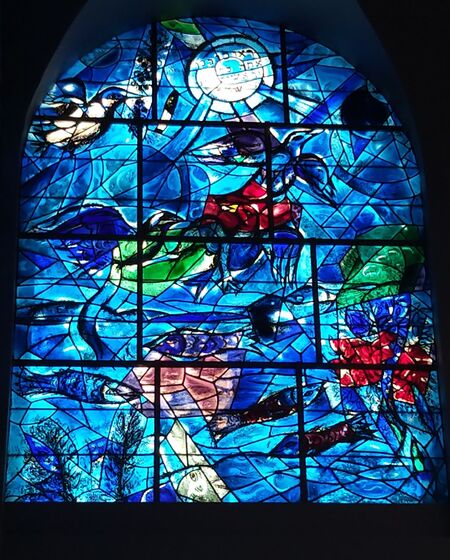

«Витражи Синагоги Хадасса», 1962

«Витражи Синагоги Хадасса», 1962

Первым масштабным проектом, в котором Шагал реализует свою концепцию «Библии в свете», стали двенадцать витражей для синагоги медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме. Работа над циклом велась с 1959 по 1961 год, и этот проект был задуман художником как «скромный подарок еврейскому народу».

Работая над оформлением синагоги, он обязан был соблюдать строгий религиозный запрет на изображение человеческих фигур. Это заставило художника отказаться от привычных антропоморфных образов (пророков, ангелов) и выработать новый язык символов.

Темой цикла стали двенадцать колен Израилевых — сыновей патриарха Иакова, от которых, согласно преданию, произошел еврейский народ. Согласно теологическим трактовкам, сумма характеристик этих двенадцати колен описывает собирательный характер всего народа.

Для реализации замысла 70-летний Шагал, работая в мастерской в Реймсе, разработал уникальную технологию. Он не просто составлял мозаику из цветных стекол, а использовал кислотное травление и роспись по тонкому стеклу. Это позволило добиться эффекта живописной глубины: стекло перестало быть плоским, оно обрело фактуру и способность модулировать интенсивность проходящего через него иерусалимского солнца.

Анализ витража «Колено Рувима»

В качестве примера того, как Шагал переводит текст в абстрактный визуальный образ, рассмотрим витраж, открывающий цикл — «Рувим». Рувим был первенцем Иакова, но утратил право первородства из-за греха осквернения ложа отца (связь с наложницей Валлой). Библейская характеристика Рувима звучит так: «Ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать».

Шагал буквально визуализирует метафору «бушующей воды». Доминирующим цветом витража является синий, но это не спокойный небесный лазурит, а тревожный, вибрирующий цвет морской пучины. Композиция лишена устойчивости: формы перетекают одна в другую, создавая ощущение хаоса и неукротимой стихии.

Поскольку изображение человека невозможно, Шагал наполняет пространство зооморфными и растительными мотивами: рыбами, птицами и цветами. В витраже «Рувим» динамика подчеркивает идею жизни, которая, несмотря на грех, продолжается.

В контексте синагоги, где полы и стены выполнены из светлого иерусалимского камня, эти насыщенные цветовые плоскости работают как единственный источник духовного переживания, окрашивая пространство в сакральные тона.

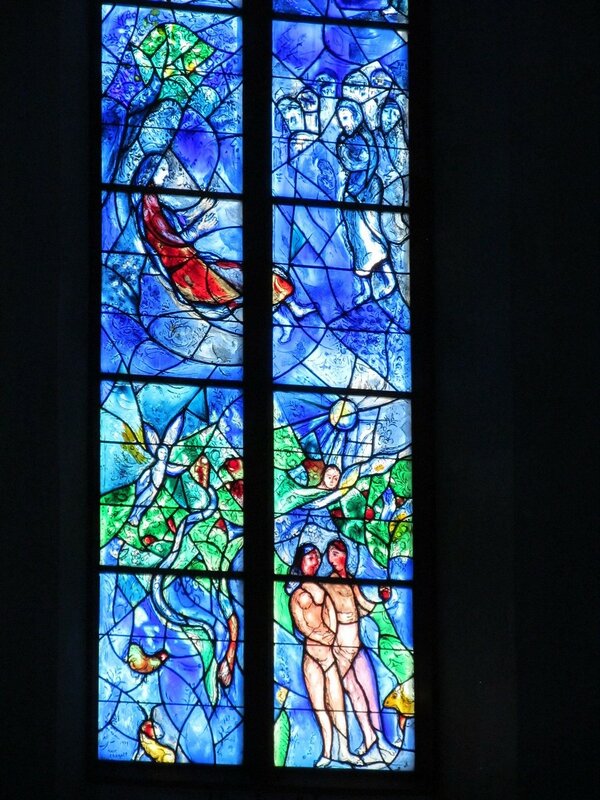

Витражи Церкви Святого Стефана

«Витражи церкви Святого Стефана», 1978

Если Иерусалимский цикл был обращением к корням, то последний монументальный труд Шагала — витражи для церкви Святого Стефана в Майнце — стал жестом глобального гуманизма. Это единственная работа художника в Германии, созданная им в самом конце жизни.

Выбор этого объекта для исследования обусловлен его историческим контекстом. Церковь Св. Стефана, готическая постройка XIV века, была практически уничтожена во время Второй мировой войны. Согласие Шагала (еврейского художника, пережившего эпоху Холокоста) создать витражи для немецкого католического храма стало актом «мистики примирения».

Весь цикл из девяти окон решен в единой, глубокой синей гамме. Синий цвет здесь выполняет функцию объединяющей субстанции — это цвет неба, божественной тайны и покоя, который должен залечить раны войны.

В отличие от синагоги, здесь Шагал возвращается к фигуративности, изображая ветхозаветные сюжеты, общие для иудеев и христиан. Однако фигуры растворяются в синем мареве, становясь почти бесплотными духами. В работе над этим циклом Шагалу помогал его ученик Шарль Марк, создавший орнаментальные дополнения, что позволило интегрировать витражи в восстановленную готическую архитектуру.

Монументальные циклы Шагала демонстрируют финальную стадию развития его метода. В Иерусалиме он показывает, как ограничение (запрет на изображение) рождает новую свободу символического языка. В Майнце он демонстрирует, как искусство способно преодолевать историческую травму. В обоих случаях главным инструментом становится свет, проходящий сквозь цвет, что окончательно утверждает идею Шагала о живописи как о «проявлении божественного».

Заключение

Проведенное визуальное исследование творческого пути Марка Шагала позволяет подтвердить гипотезу, выдвинутую в первой главе: модернизм для художника стал не инструментом разрушения классической традиции, а необходимым средством ее сохранения и обновления в условиях катастрофического XX века. Анализ произведений показал, что авангардные приемы были использованы Шагалом для перевода сакральных смыслов Ветхого Завета на язык современности.

В ходе работы я проследила трансформацию визуального языка мастера, которая шла параллельно с историческими потрясениями эпохи.В 1930–40-е годы, на фоне нарастающего нацизма, искусство Шагала приобретает черты драматического экспрессионизма. Библейский сюжет становится способом документации трагедии. Финальной точкой эволюции стал переход к монументальности. В витражах Иерусалима и Майнца Шагал отказывается от нарратива в пользу чистого света и цвета, достигая максимального духовного обобщения.

Шагал начал свой путь как художник локальной традиции, ограниченный чертой оседлости, но через обращение к Библии выработал универсальный визуальный код. Его новаторская иконография — Христос в талите, ветхозаветные пророки над крышами Витебска — стала мостом между иудаизмом и христианством, между восточноевропейским прошлым и западным настоящим.

Искусство Марка Шагала вернуло духовное измерение в секулярную культуру XX века. Библейские сюжеты в интерпретации художника перестали быть иллюстрациями древней истории и трансформировались в актуальное послание о толерантности, любви и непрерывности бытия

Walther, I. F., & Metzger, R. Marc Chagall, 1887–1985: Painting as poetry. — Taschen, 2016.

Марк Шагал. Истоки творческого языка художника. К 125-летию со дня рождения: [каталог выставки] / ред.: И. Шуманова, Я. Брук, В. Мишин, Е. Илюхина; авт. ст.: Л. Правоверова, Т. Карандашева, А. Шатских, И. Манашерова. — Москва: Виртуальная галерея, 2012.

Baumann, F. A. (Ed.). Chagall. — Kunsthaus, 1967.

Ратнер Л. Искусство: язык Бога. От античности до авангарда. — Москва: Никея, 2018.

Марк Шагал «Рай», 1961. Источник изображения: https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/collection/periode/le-message-biblique (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Семья”(„Обрезание“), 1909. Источник изображения: https://allpainters.ru/shagal-mark/24537-obrezanie-mark-shagal.html (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Посвящение Аполлинеру. Адам и Ева», 1912. Источник изображения: https://arthive.com/marcchagall/works/224895~Homage_To_Apollinaire_Adam_and_eve (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Борьба Иакова с ангелом», 1956. Источник изображения: https://www.goldmarkart.com/products/la-lutte-avec-lange-wrestling-with-the-angel (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Обетование Иерусалиму», 1956. Источник изрбражения: https://www.mutualart.com/Artwork/Promesse-a-Jerusalem/2C5CEC5E89AD2EA3 (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Ворота еврейского кладбища», 1917. Источник изорбражения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MahJ_%28Paris%29_-%22Gates_of_the_Cemetery%22%281917%29_by_Marc_Chagall.jpg (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Одиночество», 1933. Источник изображения: https://www.researchgate.net/figure/Marc-Chagall-Solitude-1933-Oil-on-canvas-102-cm-169-cm-The-Tel-Aviv-Museum-Tel_fig1_274344073 (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Белое распятие», 1938. Источник изображения: https://arthive.com/marcchagall/works/224799~White_crucifixion (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Падающий ангел», 1947. Источник изображения: https://arthive.com/marcchagall/works/224843~Falling_angel#show-work://224843 (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Исход», 1966. Источник изображения: https://arthive.com/marcchagall/works/224716~The_outcome (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Моисей и Неопалимая Купина», 1966. Источник изображения: https://arthive.com/marcchagall/works/492192~Moses_and_the_burning_Bush (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Ноев ковчег», 1966. Источник изображения: https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/collection/periode/le-message-biblique (Дата обращения: 20.11.25)

«Изгнание Адама и Евы из рая», 1961. Источник изображения: https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/collection/periode/le-message-biblique (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Пророк Исаия», 1968. Источник изображения: https://conciliarpost.com/theology-spirituality/revelatory-crucicentricity-part-ii-old-testament-call-narratives/ (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Лестница Иакова», 1973. Источник изображения: https://mir24.tv/news/16395094/Tihonov_AI@mirtv.ru (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Песнь песней», 1974. Источник изображения: https://operafuoco.fr/en/solomon-william-boyce/ (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Витражи Синагоги Хадасса», 1962. Источник изображения: https://jag-stuttgart.org/?p=2211 (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Витражи Синагоги Хадасса», 1962. Источник изображения: https://www.tourister.ru/objects/response/id_16022 (Дата обращения: 20.11.25)

Марк Шагал «Витражи церкви Святого Стефана», 1978. Источник изображения: https://stilarhitekturi.livejournal.com/834804.html (Дата обращения: 20.11.25)