Мода на природу

73-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура» посвящен природе, которой мода часто противопоставляется как нечто искусственное и даже противоестественное, но которой она бесконечно же вдохновляется и которую, увы, бесконечно же эксплуатирует.

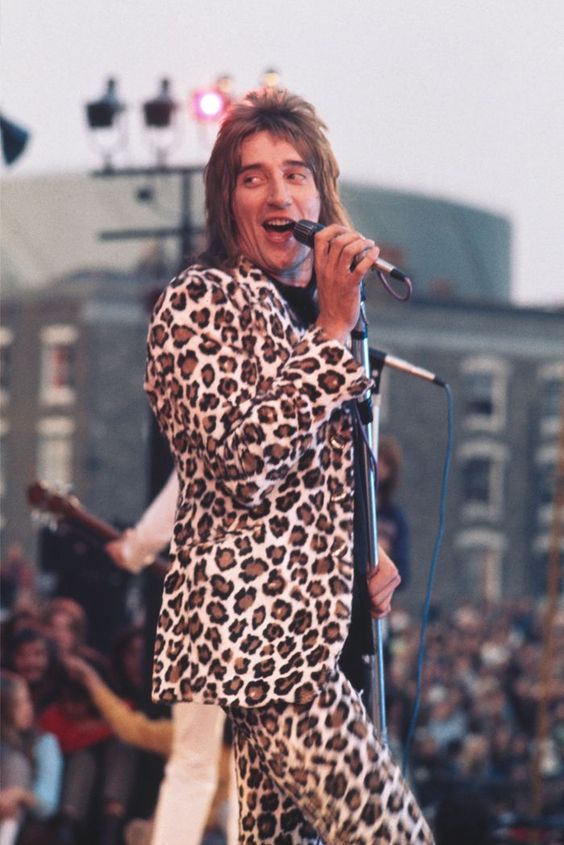

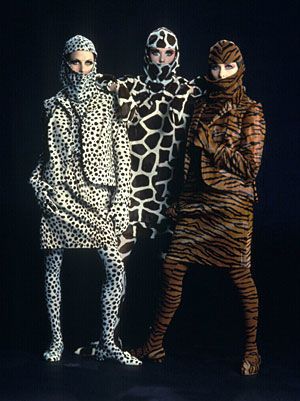

Действительно, объединяющих тем и сюжетов не счесть: от вдохновленных природой форм, материалов и конструкций и растительной образности до темы эксплуатации природы и загрязнения окружающей среды, от дискуссий о естественности/искусственности, зачастую сопровождающих моду, до череды природных коллекций дизайнеров и образов природы в модной фотографии, от противоречивых анималистичных принтов, которые с завидным постоянством периодически врываются в моду, и дискуссий вокруг меха до натуральных красителей и темы эксплуатации животных.

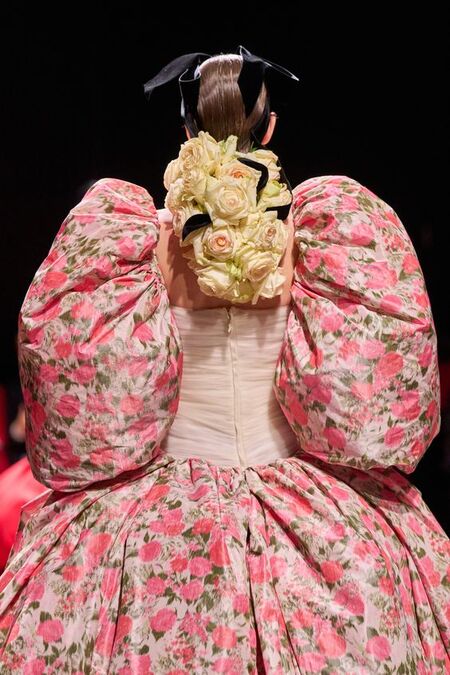

Статья Беверли Лемир «Доместикация экзотики: цветочная культура и торговля хлопчатобумажными тканями между Ост-Индией и Англией в 1600–1800 годах» рассматривает то как импортные ткани с цветочным рисунком стали повсеместным модным трендом, который распространился не только на содержимое английских гардеробов, но и на облик интерьеров: «вдохновляясь картинами воображаемых экзотических ландшафтов, домовладельцы переделывали интерьеры, декорируя комнаты расписными и набивными индийскими тканями». Любопытно, что за 200 лет набивные ткани натурализовались настолько, что стали восприниматься как неотъемлемая часть английского дизайна.

Рашель Ламарш-Бошен в статье «Услышать безгласных: определение веганской моды и классификация материалов животного происхождения», которая призывает задаться вопросом, не что мы носим, а кого мы носим, и вернуть утраченную «экологическую сенсориальность» (термин, введенный итальянским архитектором Джулио Чеппи), в рамках которой изделие воспринимается через знание о том, как оно было создано, из какого сырья, в каких условиях.

Мода веками эксплуатировала дикую природу: веера и шляпки из перьев, сумки из крокодильей кожи, шубы и многое другое украшали гардеробы модниц, нередко приводя к катастрофическим последствиям для животного мира.

В последнее время в связи с формированием устойчивой повестки мода включилась в разговор об этичном производстве и потреблении, однако зачастую эта включенность реализуется исключительно на уровне слов, приводя к гринвошингу.

Одной из его причин может быть несформированность и непрозрачность экословаря моды и нечеткость дефиниций, на что также обращают внимание авторы статей в связи с ростом популярности слова «веганский» применительно к моде (см. также статью Ён Хён Чоя и Сарама Хана «Моральная дилемма моды: игра „дилемма заключенного“ применительно к зоозащите и экологической осознанности»).

Хочется думать, что появление такого рода исследований свидетельствует о важном сдвиге и попытке смены оптики, которая предполагает включение в разговор тех, кто традиционно был лишен права голоса. В этой связи вспоминается африканская пословица, на которую ссылалась Анжела Янсен в статье в 59-м выпуске журнала, посвященном деколониальному повороту в исследованиях моды: «Пока у львов не появятся собственные историки, история охоты всегда будет прославлять охотника». Означает ли это, что у львов стали появляться свои историки, или это очередная ловушка, покажет время.